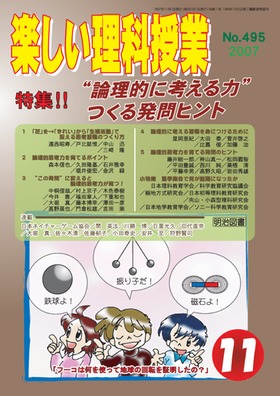

������

�y�������Ȏ���2007�N11����

���W�@�g�_���I�ɍl����́h���锭��q���g

�u�ԁv�����u���ꂢ�v����u���B�����v�ő�����v�l�K���̂����

- �l�͔�_���I�ɂ͎v�l���Ȃ��@�Ȋw�I�Ɏv�l�ł��Ȃ������ł���������

- �X�L�[��̕��i�Ɋ���������

- �ώ@�ƒm���̌����������炷����������

- �Ԃ̓����̊w�т�ʂ��Ĉ�Ă�_���I�Ȏv�l�K��������

�_���I�v�l�͂���Ă�|�C���g

�g���̔���h�ɕς���Ƙ_���I�v�l�͂���I

- �R�N�E����������`���a���Ȃ��悢��������

- �R�N�E��������`���a���Ȃ��悢��������

- �S�N�E����������`���a���Ȃ��悢��������

- �S�N�E��������`���a���Ȃ��悢��������

- �T�N�E���̂̂Ƃ�����������`���a���Ȃ��悢��������

- �T�N�E�Ă�������`���a���Ȃ��悢��������

- �U�N�E�l�́�����`���a���Ȃ��悢��������

- �U�N�E���n�t������`���a���Ȃ��悢��������

- ���w�P����E�����̏�ԕω�������`���a���Ȃ��悢��������

- ���w�P����E�Ȋw�Z�p�Ɛl�ԁ�����`���a���Ȃ��悢��������

- ���w�Q����E�C�ۊώ@������`���a���Ȃ��悢��������

- ���w�Q����E���R�Ɗ�������`���a���Ȃ��悢��������

�_���I�ɍl����K����g�ɂ��邽�߂�

�_���I�v�l�͂���Ă锭��̃q���g

- �u�����ɂ͌��܂肪����v���������锭��̃q���g������

- �u�̂̂���v���������锭��̃q���g������

- �u���Ԍn�̂������v���������锭��̃q���g������

- �u���Ƃ̂������v���������锭��̃q���g������

- �u�����̘A�����v���������锭��̃q���g������

- �u���m�̐����v���������锭��̃q���g������

- �u���m�̕ω��̋K�����v���������锭��̃q���g������

- �u���m�̓����̋K�����v���������锭��̃q���g������

- �u���R�𑍍��I�Ɍ���v���������锭��̃q���g������

�����W�@�ċG�W��ʼn����b��ɂȂ�����

������̉Ȋw�w�K�E�l�C�`���[�Q�[���̎��� (��8��)

�ώ@���ނ�10�{�y��������100���H�v�� (��8��)

�Ȋw���e���V�[����\�q�ǂ��ɂǂ�ȗ͂����邩 (��8��)

�V�w���v�̂Ŏ��Ƃ�����\�œ_�͂����� (��20��)

���ȂŁg�lj�́h�����悤�\�Ȋw�I�v�l�͂�L�����߂� (��8��)

�Ȃ��`�q�����͊ԈႦ�����\�듚����w���̖ӓ_�������� (��8��)

�g���Ȃ��Ėʔ����h��������������Ƃ̍H�v (��8��)

�g���Ȃ������q�h���䂫����@�o��͂���ς肱�̎��� (��8��)

�l�b�g�����V�F�A����@�����ɔ��M���钹�ՓI����������Ɖ����� (��8��)

- �u�s���v�ɂȂ钆�w���ɑ��闝�Ȃ̎���������

- �����Ɋ�]�����Ă��҂�������

�ҏW��L

������������ݏo���E�C�I���Ȏ��ƂŎg����ʔ����� (��8��)