- 赤坂真二直伝!教師のリーダーシップ

- 学級経営

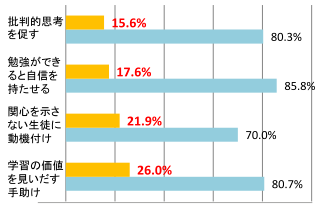

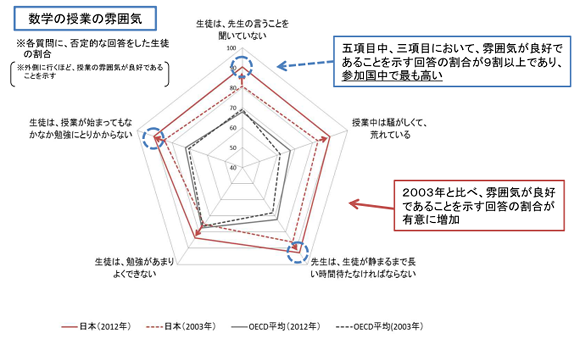

「主体的・対話的な深い学び」を実践するときに、最も大事にしなければならないものはなんでしょうか。図1の調査結果を見てもわかるように、わが国は国際的に見てもとても落ち着いた環境で授業がなされているようです。5つの項目すべてにおいて、参加国の平均を上まわっています。子どもたちが教師の言うことをとてもよく聞いていることがうかがわれます。しかし一方で、学習意欲の低さが従来から指摘されています。この従順だけど意欲の低い状態で、活動的で協働的な学習を展開したら一体どういうことが起こるでしょうか。授業に活動や授業を取り入れれば、意欲が高まるという意見もありますが、私はそうした短絡的な考えに懐疑的です。

図1 数学の授業の雰囲気(出典:「PISA2012」、国立教育政策研究所 )

図1 数学の授業の雰囲気(出典:「PISA2012」、国立教育政策研究所 ) この連載でも触れてきたように、アクティブ・ラーニングの視点で授業を改善するのはアクティ・ブラーナーを育てるためです。つまり、能動的学習者の育成です。わが国の子どもたちは、非常に素直に従順に知識技能を詰め込むことに成功してきました。しかし、それがよりよい社会をつくることや自らの幸せな人生を築く力に活かされていないとの課題意識から、アクティブ・ラーニングの必要性が謳われているのです。

わが国の子どもたちは、国際的に高い学力をもっています。しかし、なぜそれが実現できたかというと、それは国際水準を上まわる従順さをもっているからだといえないでしょうか。わが国の学校教育は、子どもたちのやる気と引き替えにして、高い偏差値水準を作り上げたのです。だからこそ、子どもたちは勉強は必要だと思っているけど、楽しいと思っていない状態、つまり、学力は高いのに学習意欲が低いという奇妙な状態になっているのです。

そうなったことの理由の一端が、次のデータに示されています。これは、2013年度国際教員指導環境調査(TALIS)における「主体的な学びを引き出しに自信をもっているか」についての回答結果を参加国とわが国の教師を比較したものです。これをみれば明らかなように、わが国の教師が子どもたちの主体性の引き出しに対して自信が無い状態にあることがわかります。

しかし、私はこの結果を違和感なく受け入れることができました。それは、わが国の学校教育が、子どもたちの主体性を尊重するということに無頓着だったと言わざるを得ないからです。わが国の学校教育は伝統的に、一人の教師の言うことを大勢の子どもたちが「素直に聞く」というシステムのもとに進められてきました。つまり、子どもたちが教師の言うことを聞くことによって成り立ってきた制度だといえます。だからこそ1980年代に一部の高校や全国の中学校を舞台に吹き荒れた校内暴力や、2000年くらいから顕在化してきた小学校を中心にした学級崩壊が教育関係者の不安をかき立てたのです。子どもたちが、「言うことを聞かなくなった」からです。これは、教師や学校の在り方に対する「反乱」と見ることができますが、だったら、子どもたちのニーズを反映して学校を子どもたちにとって居心地の良い場所にすればよかったことでしょう。これが政治ならば、そのリーダーを選挙で落とすことができます。しかし、学校教育を選挙で変えることはできません。校内暴力の場合にとられた対策は、徹底した管理教育でした。生徒指導困難校には、ジャージ姿の竹刀を持った教師が校内を巡回している姿も見られました。校内暴力は、数年で沈静化しました。「力で制圧」することに成功したわけです。

一方、学級崩壊の場合はどうでしょうか。学級崩壊は、校内暴力のようにわかりやすい制圧はできませんでした。そこにはいくつかの要因が考えられます。まず校内暴力に対する力による制圧はよくないという世論がありました。校内暴力が沈静化した後に起こったことが、いじめによる自殺報道(1986年いじめの第一波と見られる事件の生起)です。管理教育の弊害であることが指摘されていたと思います。また、子どもの権利条約への署名(1990年)や批准(1995年)で、子どもたちの権利を大事にしようとする世論が大きくなってきたこともあるでしょう。さらに学校週5日制(1992年月1回、1995年月2回、2002年完全実施)が始まり、学校が「楽をしている」という世論に晒されていて、信頼を失うような指導がしにくい状況にあったように思います。

学級崩壊を避けるために、教師はリーダーシップを換えざるを得ませんでした。今まで通りにはやれないとわかってきたからです。それでも、地域の実態によっては管理教育が容認できる場合は、それを強化して切り抜けることができました。しかし、できない場合は、真逆ともとれるアプローチも見られるようになりました。それは、子どもたちが喜ぶネタや教材を用意して子どもたちを圧倒的に引きつけるというものです。子どもたちが食いつくようなネタ、授業、活動で教室を魅力で満たします。荒れている暇などありません。教師は支持を集め、保護者からも人気を得て教育活動は機能を高め、教室は落ち着きます。また、近年は子どもたちの生活の隅々まで、教師が目を光らせ口を出し、過干渉によって教室を管理しきるタイプも目立っています。これらを「先生君主タイプ」、「過干渉タイプ」、「人気者タイプ」「と名付けたいと思います。「先生君主タイプ」は、文字通り、従来に準じた管理的な手法で子どもたちを統制します。「過干渉タイプ」は、柔らかく優しく、しかし,隅々まで徹底して目を行き届かせます。また、「人気者タイプ」は、自分に注目させることでクラスをまとめあげます。

これら3タイプに共通するのは、教師主導であり、管理なのです。子どもたちのやる気や主体性と引き替えに、クラスのまとまりや子どもたちの従順さを得ているのです。危機管理の一貫として、どれかを入り口の指導法として取り入れることは理解できます。むしろ、導入期の不安定な時期に、そうした指導スタイルを取り入れることには必要なことであるとすら思います。しかし、ずっと「そのままでいること」が問題なのです。教師の直接的影響力で成り立ってきたクラスは、その教師が替わった途端に荒れます。わが国の学校教育は、校内暴力から学級崩壊、そして現在に至るまで30年以上の間、荒れの本質を見据えてこなかったといえます。そのツケを、今払わされようとしているように私には見えるのです。

次年度の集団づくり戦略計画の作成はお進みですか。

心強い味方として「学級を最高のチームにする極意シリーズ」があります。私が基本的な考え方を示した理論編と、全国の気鋭の実践が実践編を書きました。実践家の皆さんには、その実践を支える考え方と失敗しそうなポイントとそのリカバリー法も示していただきました。従って、「その人だからできる」という域を超えて広く汎用性があることでしょう。

本シリーズのラインナップは、集団のセオリーに則って構成されています。皆さんのニーズのどこかにヒットすることでしょう。

学級集団は、どんなに良好な状態であろうともその殆どが4月後半から6月にかけて最初の危機を迎えます。

子どもたちがいろいろなメッセージを発してくる頃です。それを如何にうけとめてそれを彼らの成長につなげるかが危機を回避し、学級を機能させるポイントです。

最初の危機を乗り越え、2学期以降の経営が安定するためは、教師と子どもたちの個人的信頼関係を如何に築くかにかかっています。メンバーとの個人的信頼関係の強さが、リーダーの指導力の源泉となります。リーダーとの強い絆が、子ども同士の積極的な協働のエネルギーとなります。技術論だけでは、子どもたちは主体的に行動しないのです。子どもたちのやる気に火を付けるのは、個人的信頼関係の構築にかかっています。

学級はルールから崩れます。また、子どもたちのやる気に満ちた集団は、教師のパフォーマンスでも声の大きさでもなく、ルールの定着度によります。良い学級には、良いルールがあります。そのルールの具体と指導法がギッシリです。

本シリーズは、学級集団づくりの1年間の実践をまるごと見渡すことができます。しかも、理想像から始まるという極めて戦略的な構成になっています。さらに、学級づくりの定期点検ができるチェックリストがついて、定常的に同じ観点で振り返りができるようになっています。

クラスでは目立った問題が起きないけれども、仲もそれほど悪くないようだけれど

も、授業に活気が感じられない、素直に学習しているけれども、やる気があるように

は見えないというクラスが増えています。そこには、授業者である教師が見落としが

ちな問題が潜んでいることがあります。子どもたちのやる気を引き出し全員参加の授

業を実現するにはどうしたらいいのでしょうか。そのためのアイディアが満載となっ

ています。

アクティブ・ラーニングは,単なるペアがグループを活用した交流型の学習ではありません。そして,ただ学習内容に深く触れればいいわけではありません。そこには子どもたちの主体的に学び合う姿が必要なのです。子どもたちが,生き生きとかかわりながら学ぶ授業づくりの具体例を豊富に示しました。