- 堀江式 国語授業のワザ

- 国語

- コメント(6)

【単元を貫く言語活動の展開】

単元おさめ

―身についた力を子ども自身が自覚できるような単元おさめの具体例を教えてください。

前回・前々回(その1・その2)のまとめ

「単元を貫く核となる言語活動」と呼ぶことを提唱し、「年間指導計画的な観点(単元つなぎ・学期つなぎ・学年つなぎ)を重視する」ことをポイントとして掲げ、次のようなワザの重要性について考察しました。

ワザ1 核となる言語活動を決めるために、これまで身につけた力の振り返りとこの単元において身につけたい力の見通しを子どもとともに行う

ワザ2 どのような言語活動を行うのかを子どもと共有し、学習計画を子どもとともに作る

ワザ3 最初の時間から最後の時間まで核となる言語活動を意識し続ける

ワザ4 【大目あて】の言語活動と【小目あて】の言語活動をしっかり関係づける

今回は「単元おさめ」に焦点を当て、引き続き塩江理栄子先生(赤穂市立原小学校)の「ごんぎつね」(4年)の授業実践を通して、「単元を貫く核となる言語活動」のポイントについて考察します。

ココがポイント!

「単元を貫く核となる言語活動」を通して言葉の力を身につけさせる

前回、次のように書きました。「単元を貫く核となる言語活動」を重視する目的は授業改善です。その授業改善によって、子どもたちに言葉の力をしっかりと身につけさせることが、「単元を貫く核となる言語活動」の最も重要な目的です。

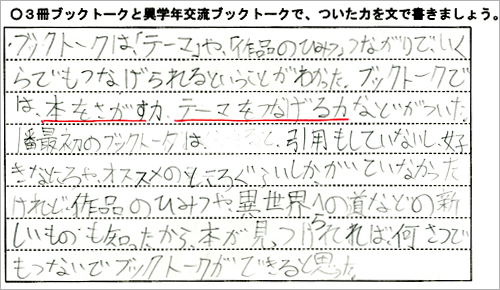

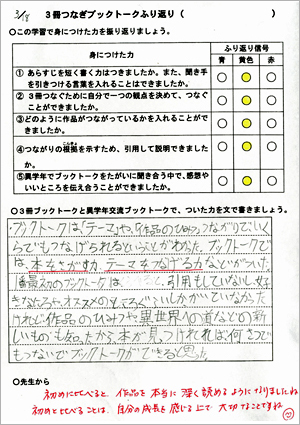

下の子どもは学習の振り返りにおいて、「本をさがす力」「テーマをつなげる力」などがついたと明確に書いています。

効果抜群! 堀江式 大ワザ&小ワザ

ワザ5 貫いた「核となる言語活動」の中で身につけた言葉の力を発揮する場を設定する

「単元を貫く核となる言語活動」における「単元」は「ひとつの単元」だけでなく、「いくつかの単元」でありたいものです。できれば、年間を貫くものであるのが理想的であることは、この連載のその1において述べました。

「単元を貫く核となる言語活動」における「単元」は「ひとつの単元」だけでなく、「いくつかの単元」でありたいものです。できれば、年間を貫くものであるのが理想的であることは、この連載のその1において述べました。

その貫いた「核となる言語活動」の中で身につけた言葉の力を発揮する場所をきちんと設定するのが、教師の重要な役割です。

塩江先生は、2学期に「ごんぎつね」の学習指導をいったん終えました。

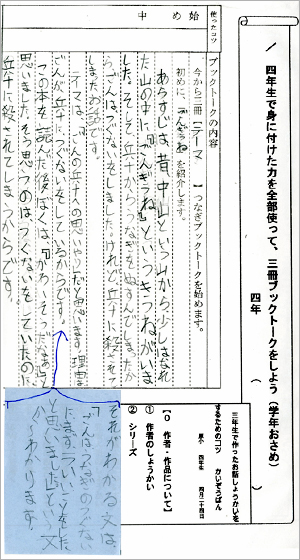

そして、3学期末に【四年生で身に付けた力を全部使って、三冊つなぎブックトークをしよう】という形で復活させました。

ある子どもは、次のようなブックトーク原稿を書きました。「三冊の中に、四年生で学習した物語教材を入れる」という条件をつけています。

今から三冊【 テーマ 】つなぎブックトークを始めます。

初めに、「 ごんぎつね 」を紹介します。

あらすじは、昔、中山という山から少しはなれた山の中に『ごんぎつね』というきつねがいました。そして、兵十からうなぎをぬすんでしまったから、ごんはつぐないをしました。けれど、兵十に殺されてしまったお話です。

テーマは『ごんの兵十への思いやり』だと思います。理由はごんが兵十に、つぐないをしているからです。それがわかる文は「ごんは、うなぎのつぐないにまず一ついいことをしたと思いました。」という文からわかります。〈以下略〉

ワザ6 「活用」から「探究」へ向かう学習活動を設定する

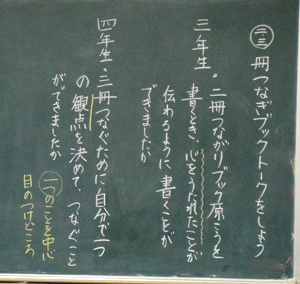

さらに塩江先生は、3年生との異学年交流「合同ブックトーク発表会」を企画しました。

さらに塩江先生は、3年生との異学年交流「合同ブックトーク発表会」を企画しました。

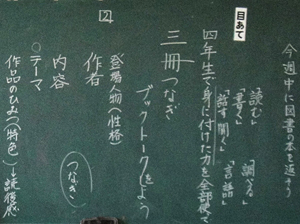

板書のように、3年生は「二冊つながりブックトーク原こうを書くとき、心をうたれたことが伝わるように書くことができましたか」がめあてです。それに対して、4年生は「三冊つなぐために自分で一つの観点を決めて、つなぐことができましたか」がめあてです。

同じ学習活動を繰り返し行いながら、しだいに高めていく国語科の「螺旋状の学力」がみごとに表れています。

そして、学級内での「練習試合」から異学年交流という「対外試合」へという意味において、これは「活用」から「探究」へ向かう学習活動になっているということができます。

ワザ7 どのような力が身についたかを子どもが自分の言葉で書き、認識する場を設定する

こうした学習活動を終えた後には、当然、「ふり返り」が行われます。

こうした学習活動を終えた後には、当然、「ふり返り」が行われます。

塩江先生は、画像のような工夫を凝らしました。

まず、「この学習で身につけた力を振り返りましょう。」と、「身につけた力」の項目を示し、信号方式による自己評価を行わせます。これらの項目は、教師の「つけたい力」です。

信号方式の自己評価だけでは、どうしても甘い振り返りになりますので、工夫がさらに必要です。それが、「3冊ブックトークと異学年交流ブックトークで、ついた力を文で書きましょう。」です。

この子どもは「本をさがす力」「テーマをつなげる力」などの力を身につけたと自覚(メタ認知)しています。これは先の教師による「つけたい力」の項目がヒントになっています。

さらに、教師も、「初めに比べると、作品を本当に深く読めるようになりましたね。初めと比べることは、自分の成長を感じる上で大切なことですね。」という適切なメッセージを寄せています。

これに加えて、「第三者評価者」として保護者からのコメントをもらうと、より「複眼的な振り返り」となります。

子どもたちに言葉の力をしっかりと身につけさせることが、「単元を貫く核となる言語活動」の最も重要な目的であることを忘れずに授業実践を行いたいものです。

* * *

全3回にわたって示した「単元を貫く核となる言語活動」は一つの例です。これを参考に、「単元を貫く核となる言語活動」の授業実践を積み重ねていっていただければ幸いです。

※ブックトーク言語活動については、連載第9回「子どもによるミニブックトーク―多読を生かし、より豊かに読む―」を参照してください。

教員の力量も問われると思います。

他学年との絆のつながりを持つことは、素晴らしくもあり、我が校では、無理な状態です。せめて自分の中だけでは、見通しを持っていきたいと思っています。