- �����̃N���X��SST

- ���ʎx������

�O��̓N���X�̐l�I���ɂ��Ď��グ�܂����B���́A���������l�I���́A�����̃N���X�́A���낢��ȋ��Ȃł�SST�ň�Ă邱�Ƃ��ł��܂��B������u�����̃N���X�Łv�u�����ȋ��ȂŁv�ł���SST�ɂ��čl���Ă݂܂��傤�B

�����搶�A�������̂ŐV�w�����}���܂����B

���̊Ԉ�N�̔��Ȃ����Ă����̂ł���B���̒��ɓ��ʎx������Ɋւ��锽�Ȃ�����܂����B

���ЁA���������������B

SST�w���Ɋւ��Ă̂��Ƃ������̂ł����A�uSST�͂��̏ꂾ���ł͒蒅���ɂ����̂ŁA���ʎx������̒S����SST���Ă��鎙���̌𗬊w���ɓ��肱�ނȂǂ��āA�w������K�v������v�Ƃ������̂ł����B

�v���A�E�g�i���o���j�w���łȂ��A�v�b�V���C���w���ł��ˁB

�����I�Ȗ��Ƃ��āA���̎��������钆�ŁA���ʎx���w���S���̐搶�����̎q��SST�̎w���̂��߂Ɋw���ɓ��肱�ނ��Ƃ́A����ł���ˁB�����SST���K�v�ȏ�ʂ��āA���N���邩�킩��Ȃ��B

�m���ɂ���͓���ł��ˁB�w���̃|�C���g�����m�ɂȂ�ɂ����B

�����Ȃ�ł��B�ŁA���̂��b���Ȃ���A����ς�u�����̃N���X��SST�v������̂��A�����I�Ō��ʓI���ƁA�v������ł��ˁB

���̘A�ڂ̃e�[�}�ł����̂ˁB

���̓����Ɋw���o�c����肾�ȂƎv����������������̂ł����A���������N���X�͑̈炪�Ⴂ�܂��B����ɁA�x�ݎ��ԁA�O�V�тɏo�Ă���q�������B�搶���ꏏ�ɊO�ɏo�Ă����܂��B

�}�g��t�����̌j���搶���A�x�ݎ��Ԃ̗V�сA���ɊO�V�тɐ搶������邱�Ƃ̑�����悭����������Ă��܂���B

�����ł���ˁB���Ƃ��A�q�ǂ����V���[�g�����߂��Ƃ��ɂ̓n�C�^�b�`���āu���̃i�C�X�I�v�Ƃق߂�A�O�����Ƃ��́u���̐ɂ����I�v�ƌ��C�Â���A����Ȑ搶�́u�ӂ���ƌ��t�v�i���畷���Ă���N���X�ł́A�q�ǂ����m�̊ւ����ς���Ă���Ǝv���܂��B

�u���t�����f���v�ł��ˁB�̈�ł͂ǂ���������SST��������Ă���̂ł��傤���H

�̈�ł͏����̑������܂����A���̐搶�͂��̎��Ɂu�y�A�����v��u�O���[�v�����v�Łu�A�C�X�u���C�N�v�����邻���ł��B

�A�C�X�u���C�N

�A�C�X�u���C�N�Ƃ́A���̏�ɂ���l�i�q�ǂ��j�����ْ̋����ق����A�a�܂��A�b�������������������邽�߂̃~�j�Q�[����N�C�Y�Ȃǂ̂��Ƃł��B

����ɂ���ăR�~���j�P�[�V�������₷���Ȃ�A���̌�̊������X���[�Y�ɂȂ�܂��B

�̈�́u�ł���Q�v�Ɓu���������ȌQ�v�̓�ɉ����F�Z���o�鋳���ł��B�u���������ȌQ�v�͑̂��i�\���S���j�ł��Ȃ��Ă��܂��B������A���̎��ɁA�F�������m�̊�����g�ށB����́A�����ɖ����ɂȂ邽�߂́w������̃E�H�[�~���O�A�b�v�x�Ȃ����ł��B

�̈�͖{���Ɂu�ł���E�ł��Ȃ��v���͂����肵�܂�����ˁB�܂��S���ق�����ł��ˁB���̌�́H

���Ƃ�����Ȋ���������܂��B

���[��A����ŏW�܂�

�@���t�i���[�_�[�j���A�u���[��I�v�ƌ�������A��ĂɈ�������B�����Đ������R�[�����܂��B�q�ǂ��͂��̐����ɂȂ�悤�ɏW�܂�܂��B�R�[������̂̓[�b�P���̐F�A�C���̐F�A�v�Z�Ȃǂł������ł��B�ŏI�I�ɖړI�Ƃ���O���[�s���O�ɂȂ��Ă����܂��B

�^�b�`�Q�[��

�@�����������Ĉ��肵�܂��B�Ȃ��ł��Ȃ��Е��̎�ő���̎w�肳�ꂽ�Ƃ���Ƀ^�b�`���܂��i�����A�Ђ��A���A�ӂ���͂��Ȃǁj�B����Ƀ^�b�`����Ȃ��悤�ɓ����Ȃ���A����Ƀ^�b�`���܂��B

���̎��ɑ�Ȃ̂̓��[���̓O���ŁA�����F�߂Ȃ����Ƃ���ł��B�܂��u������Ƃ��Ă���q�v�����邶��Ȃ��ł����B���̎q�ɑ��ẮA�����ƌ��Ă��邯��ǁu���Ȃ��v���Ƃɏœ_�����Ă��ɁA�Ⴆ�Α��̎q�ǂ����g���ėU���Ƃ��A���̐l���ώ@������I�u�U�[�o�[�I�Ȗ�����������Ƃ����āA���������A��肽���Ȃ�̂�҂̂������ł��B

�q�ǂ��́u���肽���v�Ƃ����S���ɂ͂Ȃ��Ă��邩��A�����Łu���Ȃ���_���ł��傤�v�Ƃ����悤�Ȑ������ł͋t���ʂɂȂ��Ă��܂���ł��ˁB���������u�҂v���āA�q�ǂ��Ƃ̊ւ��ŏd�v�ł���ˁB

�܂��A�^����̑����V����g���āA�T�[�L�b�g�^���ŏ����̑������邱�Ƃ�����܂����A�����Łu�y�A�v���g���܂��B��l������̂�������l�����Ă��āu���ƂԂ�I�v�Ƃ������^�C�~���O�̐�������A�u����������ƁI�����I�v�Ƃ��������������ł��ˁB��������Ɓu���������ȌQ�v���A�|�C���g���ӎ����邱�Ƃ��ł��邵�A����邱�Ƃ��ł���B�܂���l�g�̏����̑����Ɓu�n��сv�Ƃ��A�u�܂�������v�Ƃ������A����ɏ����ӂ��^�����A���R�Ɏ�����邱�Ƃ��ł��܂��B���������^���̒��ŁA�������Ƃ����o�̋�肳�ɂ��A�v���[�`�ł���Ǝv���̂ł��ˁB

�{�f�B�[�C���[�W�̉ۑ���đ傫���ł���B�p�[�\�i���X�y�[�X���ˁB

����Ƒ̈�ł́u���������̂�����肪��������q�v�����܂��B�܂��A�u�^�����o����Q�v�́u�ł��Ȃ��Q�v�������Ȃ��Ă��܂��Q�[�����i�܂Ȃ����ƂɃC���C�����Ă��܂��A���������́u���ԁv�u�c���v�Ƃ������̈�ł킩�鉿�l��̊����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

�����ŁA�u�c�����邱�Ƃ������ɂȂ���v�Ƃ����Q�[�����������Ƃ悢�Ǝv���܂��B

����Ł@������

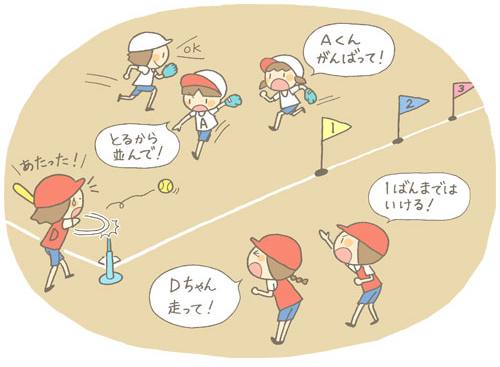

- �������Ђ��܂��B������10���A15���A30���̏��ɐF�̈Ⴄ���i�R�[���j�������܂��B

- T�o�b�e�B���O�̓����p�ӂ��܂��B�U�����̓o�b�g�Ŏ~�܂��Ă���{�[���������܂��B

- �U�����͑ł����瑖��܂��B10������1�_�A15������2�_�A30������4�_���炦�܂��B

- ������́A���肪�ł�����{�[����N�������܂����A�������A������l��擪�ɁA������S�������ɕ���ō���܂��B

- ��������S������O�Ɂ@����ʉ߂���Γ_������܂��B������̐���Ԃ�����Ȃ���A�U�����͂ǂ��܂ő��邩�l���đ��邱�ƂɂȂ�܂��B

�{�[���^���ł͈ꕔ�̂ł���q�����Ă��܂������ŁA����ȊO�̎q�ǂ��́u�����Ă��邾���v�ɂȂ肪���ł��B1���Ԃ̒��ŏ\���ȉ^���ʂ��m�ۂł��Ȃ��B�ł����̃Q�[���́u�c���v�Ɓu�^���ʁv���m�ۂł��A���[�����V���v���Ȃ̂ŁA�싅�̂悤�Ɂu�߂邩�H���邩�H�v�Ƃ������f�������B�N�ł��u������I�v�u�����X�g�b�v���Ƃ����I�v�Ƃ����������ł��܂��B

�����������p���u�����̂��Ƃ�������Ȃ��A�l�̂��Ƃ��悭���Ĕ��f�̐����������Ă����Ă����l������������B���������Ȃ������̂����Ƃ��낾�ˁv�ƁA���t�����Ƃ̍Ō�ɕ]�����邱�ƂŁA�N���X�̒��́u��������v�u���������v�y�������Ǝv���̂ł��B

�������g�݂ł��ˁB

����ł͑��̉ȖځA���Ƃ�����ł͂ǂ��ł��傤���H�@�o��l���̋C�����𗝉�����A�C�����̕ω���ǂݎ��Ƃ��������Ƃ́A����̋C������ǂݎ��ɂ��������ɂƂ��Ă͑�ϓ���ł����B

���̊Ԃ������Ƙb�����Ă��āu�l���̋C�����𗝉�����v���ē���Ȃ����Ďv���܂����B�w��炮�̒��̐_�l�x�i�����}��5�N�A���݂��q��j�Ƃ�����i������̂ł����A�s��ł��݂��҂�炮���A�������������Ă�����H������̂ł��B

���R�u��H����́A���݂��D��������v��A�u���݂��҂�炮���f���炵������v��炮���̂��A�Ɨ������Ăق�����ʂł����c�B����q�́u�s��ɍs������A�����Ɠ����Ƃ���ɂ�炮�����邩��A���������Ȃ��ł��傤�v�ƌ����܂����B

������������������q�ǂ��ɂ́A�l���̋C���������͓���ʂ�����܂��ˁB

��قǂ̌j���搶�͂܂��ɍ���̎��Ƃ�S���ɂ킩��₷���y�������̂ɂ��邽�߂̒�Ă���������Ă��܂��ˁB���������������}������j�搶�Ǝ���SST�̖{���o�����Ƃ���Ȃ̂ŁA�悩������Q�l�ɂ��ĉ������B

����͐���ǂ܂��Ă��������܂��I�@�j�搶�́A��w�N�ł́u���S�l���̋C�������ς��v���Ƃ������A���w�N�ł́u�͂��߁������������I���v���l���Ȃ���u���S�l���̕ω��𑨂���v���Ƃ�������A�Ƃ���������Ă��܂��i�j�F2011�j�����āA���S�l���̕ω��͐}�����ĂƂ炦�邱�Ƃ��ł���Ƃ���������Ă��܂��B

���������A�o��l���̋C�����̕ω����O���t�Ŏ����Ƃ����悤�ȕ��@�����H����Ă��܂��ˁB

��ڂł킩�邷�炵���}�Ȃ̂ł����A�C�����̕ω����킩��ɂ����q�ǂ��̂��߂ɁA���̓A�C�R�����v���X���ċC�����̗����������Ă��܂��B

�����鉻������ɂ킩��₷�����Ă�����������ł��ˁB�A�C�R�����ǂ̂悤�Ƀv���X����̂ł��傤���H

�͂��߂̋C�������܂��傫�� �i�������j��

�i�������j�� �i�߂����j�Ŏ����܂��B�����āu����ɂ͕ω�������v�̂ł�����A�͂��߂�

�i�߂����j�Ŏ����܂��B�����āu����ɂ͕ω�������v�̂ł�����A�͂��߂� �Ȃ�A������

�Ȃ�A������ �ɂȂ�͂��ł��B

�ɂȂ�͂��ł��B

�����āA�q�ǂ����m���Ă��镨��̍\�������܂��B

����� ����

����

�@�@�@ ����

���� �Ƃ������ɕ��ނł��܂��ˁB

�Ƃ������ɕ��ނł��܂��ˁB

�C�������킩��ɂ����q�ǂ��ł��V���{���͗������₷���ł����A�_���I�ɁA�͂��߂Ɂu���ꂵ���v�����Ă��邩��Ō�́u�߂����v������͂��A�Ƃ������Ƃ������邱�ƂŁA�C������������ɂ����q�����ʂ������āA�����̏����ɂȂ�Ǝv���܂��B

���ꕶ�𖡂키�Ƃ������Ƃ�����A���X�y�N�g�����ǂ̂��邨�q����ɂ́A�_�����u�����鉻�v����Ă��āu���݂₷���v�ł��ˁB����ł͑��ɂ����낢����H�ł������ł��ˁB

�ł͎��ɁA�Z���̏�ʂł͂ǂ��ł��傤�BSST�I�H�v�͂ł��܂����H

�Z����1�N���Ɂu0�v�̎w�����������H���Љ�܂��ˁB�����v�Z�͏K���Ă��邯��ǁA0�̂����v�Z���킩��Ȃ��q�����܂����B�����ŁA�ʓ���Ɏg���Ԕ������J�S�ɓ����Q�[���������܂����B�J�S�ɓ�������3�_�B�߂�������1�_�A����Ȃ�������O�_�ł��B�ʂ͈�l�P���v�Q������ݒ�ɂ��܂��B3+0�Ƃ��A0+0�Ƃ��A���v���_�ŁA�N���X�̃`�����s�I�������߂܂��B���̎q�͎��ۂɐ搶�̂��l�q�����āA���ꂩ��F�����̂��l�q�����āA�����Ď������ʓ��������Ă݂܂����B

���ۂɂ���Ă݂āA���̎q�����̔����͂������ł������H

���ۂɂ���Ă݂邱�ƂŁu0�Ƃ����̂́A����Ȃ����Ɓv�u0�Ƃ����͓̂��_�ɃJ�E���g���Ȃ����Ɓv�Ƃ킩��A���ꂪ��̌v�Z���K�ł���������Ă��܂����B����ɁA�v�Z���킩��Ȃ������q���A�Ί�Ōv�Z���Ă��܂����B

�u�킩��͂��v�Ǝv���āA�������ōl����������A���������Ŏw���������肷���ʂ͑����ł��B����ǁA�u����Ă݂āA�����Ă݂����āA�����Ă݂āv�����āu�ق߂�v���ƂŁA�q�ǂ��̗�������������Ђ�������̂��Ǝv���܂��B

���ƂƂ����͖̂{����SST�̃`�����X�������ς����肻���ł��ˁB����͑̈�A����A�Z���ł������A���̋��Ȃł��ǂ�ȍH�v������̂��A�܂����낢��T�����Ă��������ł��ˁB�Ƃ͂����A�c�O�Ȃ��玟���悢��ŏI��ɂȂ�܂��B�����搶�A�������낵�����肢���܂��B

�y�Q�l�����z

�j���w������Ƃ̃��j�o�[�T���f�U�C���\�S�����y�����u�킩��E�ł���v������ƂÂ���x�i���m�ُo�Łj2011

�������F�E�j�������w���Ȃň�Ă�\�[�V�����X�L���S�O�\�{���̗͂͗ǂ����Ƃň�I�x�i�����}���j2015

-

�ǂ߂��I�������I�P�N���́����ȏ��̊������w�юx���I

-

�u�킭�킭�v�u���������v���u�ł����I�v�ɂȂ���v�����g�W

-

�ǂ̎q���ł����I�ɂȂ��鋳�ނ̃��j�o�[�T���f�U�C���I