- 教育オピニオン

- 特別支援教育

教材・教具は、一人ひとりの子どもたちの障がいなどの実態や、学習の課題に合ったものでないと、学習内容の理解を促したり、「できた!」「わかった!」という課題達成の喜びを子どもたちにもたらしてくれたりするものにはなりません。

市販の教材・教具は、美しい仕上がりと安全性に配慮された形や素材でつくられていますが、残念ながら、多様な障がいをもつ子どもたちに、必ずしも合ったものにはなっていません。それは仕方がないことですが、仕方がないと思って使っていたら、子どもたちによい授業は行えません。

また、学校は教材・教具を購入する予算が多くはないので、先生方がほしいと考える教材・教具もあまり買うことができないのが現状でしょう。電子黒板を各学部に1〜2台はほしいと思っても、買えるのは全校で1台がやっとでしょう。電子黒板が学校に1台しかないと、使うのも順番待ちで、日々の授業で計画的に使うことができません。また、算数(数学)や国語の授業で使いたい教材・教具を子どもたちの人数分ほしいと思っても、ステージ発表に使うスポットライトを新しくしたい、暗幕を新しいものに変えたいといった要望が出れば、それらが優先されて、日々の授業で使いたいものは買えないのが現状ではないでしょうか…。

1 手作りの教材・教具のよい点

市販の教材・教具がなかなか買えなくても、多くのものは先生方でもつくることができます。木工が得意な先生方だけでなく、木工が苦手な先生方でも、厚画用紙などを使えば、市販品と同じようなものは工夫次第でつくれます。子どもたちの生活面や学習面の実態と課題のことを誰よりも知っているのは先生方ですから、これ以上の作り手はいないわけです。

ただ、授業に役立つ教材・教具を用意しようとしたら、一人ひとりに合った教材・教具を考えなければなりません。また、スモールステップで学習を進めていけるように、「この課題ができたら、次はこの課題へ」と対応できる教材・教具を用意しなければならないでしょう。

手作りの教材・教具のよい点は、何よりも先生方が一人ひとりの子どものことを誰よりも知っているということです。…とは言え、ベテランはともかく、若い先生方は、その学習ではどんな教材・教具が必要で、どうつくればよいのかと悩むことが多いでしょう。

2 手作りの教材・教具はどうつくればよいのか?

誰でもはじめからよい教材・教具をつくれるものではありません。はじめはよい教材・教具を真似ることから始めていけばよいでしょう。特別支援教育の教材・教具のホームページを見たり、先輩の先生方に「この子にはどういった教材がよいのでしょう?」とどんどん聞けばよいのです。一人でどうすればよいのだろうと悩むのではなく、「見て・調べて・聞いて・つくって」と、先輩たちがつくったよい教材・教具を真似ることから一歩を踏み出していきましょう。

3 手作りの教材・教具の力

子どもたちの実態と学習の課題を考えて工夫された教材・教具は、子どもたちの「できない」や「困った」を解決する力をもっています。子どもたちが「できない」「やる気がない」というのは、子どもたちに問題があるのではなく、教材・教具自体がその子に合っていないからということが多いです。

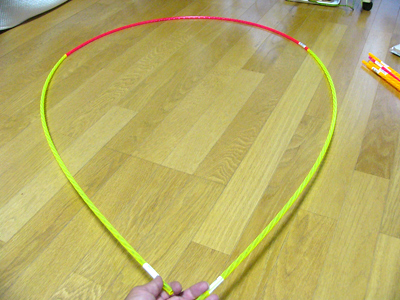

縄跳びができない子どもたちは、縄がすごい速さで回るので怖いのと、どこで跳べばよいのかタイミングがわからないから、跳べません。でも、樹脂製の縄なら、どんな位置でも止めることができます。子どもたちの足下で止めて「跳んで!」と言えば怖がることなく跳べます。これを繰り返すと、ゆっくり回して足下で止めなくても、普通に縄跳びができるようになります。

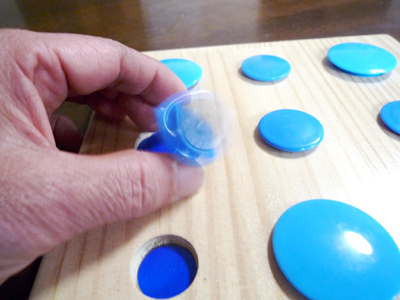

大小弁別や色弁別などで、手元をほとんど見ないで適当に穴に入れようとするような子どもでも、マグネット式の弁別具では、間違ったところに入れると弾かれてしまうので、手元をしっかり見て考えるようになります。

子どもたちのことを誰よりも知っている先生方がつくる「手作りの教材・教具」は、授業を変え、子どもたちも変える力をもっています。

-

読めた!書けた!1年生の<教科書の漢字>学び支援!

-

「わくわく」「うきうき」が「できた!」につながるプリント集

-

どの子もできた!につながる教材のユニバーサルデザイン!