- きょういくじん会議

8月22日、国立オリンピック記念青少年総合センターにおいて、「教材工夫展」が障害児基礎教育研究会主催で行われ、特別支援学校の先生を中心に参加者が集まった。

会場には研究会会員が創作した教材に加え、研究会を創設した故・水口浚先生が作成された作品も色とりどりにたくさん展示され、参加者は手に取り会員から使用方法や対象となる子どもについて熱心に聞いていた。

展示されている教材は、重度の障害のある子ども一人ひとりに向けて作られたものであり、きめ細かなステップで、具体的な操作を伴うものである。

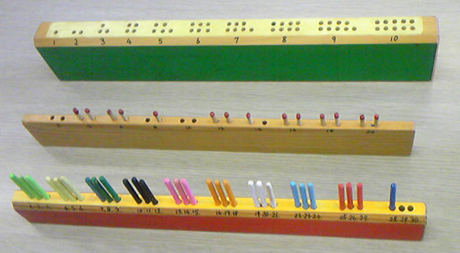

例えば、写真の教材は水口先生創作の教材で一番上は、1〜10の数を棒を挿しながら学ぶもので、真ん中は2の倍数、下は3の倍数を学ぶ教材である。穴の近くにに蛍光色が塗られ目をひきやすい工夫がなされていたり、棒自体を色分けしたり、先端に目印色をつけるなどさまざまに趣向がこらされている。

教師が多くの指示や説明をしなくても、教材をみて子どもが自発的に学べる、学びたくなる工夫がほどこされているのだ。

また当日は、中野尚彦先生(明和学園短期大学教授)による講演「障碍児心理学ものがたり−小さな秩序の記録−」、伊藤靖先生(東京都立久留米特別支援学校府中分教室)による研究発表、また教材出品者からの「創作教材の作り方や活用の紹介」が行われた。

「創作教材の作り方や活用の紹介」では、ガチャガチャのケースやガムテープの芯などリサイクル品を用いて安価に教材を作成する方法が紹介されたほか、立体的な型はめやなど具体教材で学習をした後は平面的だが同内容のプリント教材へとつなげてゆくことで、学習に広がりをもたせられることなどが紹介された。

障害児基礎教育研究会では、毎月1回土曜日に定例会を行っているほか、時折、参加者が実際に教材を作成できる教材製作講座を開催している。

- 障害児基礎教育研究会

http://www.h5.dion.ne.jp/~kiso/