リトミックで音楽授業!(9)

「ひらいたひらいた」の音階を楽しみましょう

2014/2/10 掲載

- リトミックで音楽授業!

- 音楽

民謡音階を体で表し味わう

- 対象

- 小学校低学年から

- 学べる要素

- 音階、フレーズ

第7回では西洋音楽の音階である長音階を体で表して楽しむ活動を紹介しました。日本の音階は小泉文夫先生(1927-83)の4種類(「都節音階」「律音階」「民謡音階」「沖縄音階」)の音階理論が広く知られていますが、「ひらいたひらいた」はその中の「民謡音階」でできています。高さに応じて体を動かしながら民謡音階の味わいを実感します。

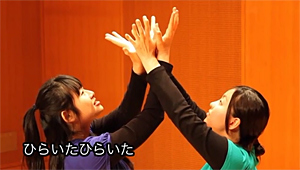

『リトミックでつくる楽しい音楽授業』付属DVDより

『リトミックでつくる楽しい音楽授業』付属DVDより

(クリックすると映像がストリーミング再生されます。)

※上の映像をクリックしても再生できない場合はこちらの映像をお試しください。

映像の活動は、楽しく活動しながら音の高さに対する感覚を養います。「ひらいたひらいた」を歌う学習をしたあとに、ドレミで歌ったり、民謡音階を体の動きで表す活動を取り入れたりして、実現しましょう。大切なのは、音の高さと手や腕の位置が一致することです。のびのびと動くようご指導ください。一番高い「レ」は背伸びをして表現します。フレーズののびやかさと体ののびの気持ちよさが重なり、「早く『レ』を歌いたい」と思う児童がいそうです。

リトミックってなぁに?

リトミックとは、スイスの作曲家エミール・ジャック=ダルクローズ(1865-1950)の創案した音楽教育法です。

音を聴き、感じ、身体から音楽を理解し、さらに音楽を通して心身ともに情緒豊かな人間を育てること、身体全体からわき出てくるような喜び、うれしさ、楽しさを奏で、そこから音楽を創ること、表現することの素晴らしさを体験し、音楽の感性を高めます。

(構成:木村)

コメントの受付は終了しました。