【読み聞かせ】

低学年の読み聞かせ学習活動をより活性化するためのワザを教えてください。

ココがポイント!

子どもによる読み聞かせ言語活動を展開し、多様な交流を行う

平成20年版学習指導要領において「C読むこと」領域の〔第1学年及び第2学年〕の言語活動例として、「イ 物語の読み聞かせを聞いたり,物語を演じたりすること。」並びに「オ 読んだ本について,好きなところを紹介すること。」が示されています。

前者の「読み聞かせ」はもちろん教員やボランティアなど大人による読み聞かせを想定したものですが、後者の本の紹介活動と関係させて子どもに(本の紹介活動としての)読み聞かせを行わせることを考えてもよいでしょう。つまり、子どもによる本の読み聞かせという言語活動を展開するということです。

また、学習指導要領第1章総則第4の2の(12)において、次のように、多様な異校種交流が必要であることが強調されています。

(12)学校がその目的を達成するため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また、小学校間、幼稚園や保育所、中学校及び特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習や高齢者などとの交流の機会を設けること。

効果抜群! 堀江式 大ワザ&小ワザ

ワザ1 子どもの思考力・判断力・表現力を引き出す場となるように設定する

西垣惠子先生(元豊岡市立高橋小学校・現兵庫教育大学実地指導非常勤講師)による1・2年複式学級児童(1年生3人、2年生4人)と子ども園児との交流についての実践です(子ども園とは「認定子ども園」のこと)。

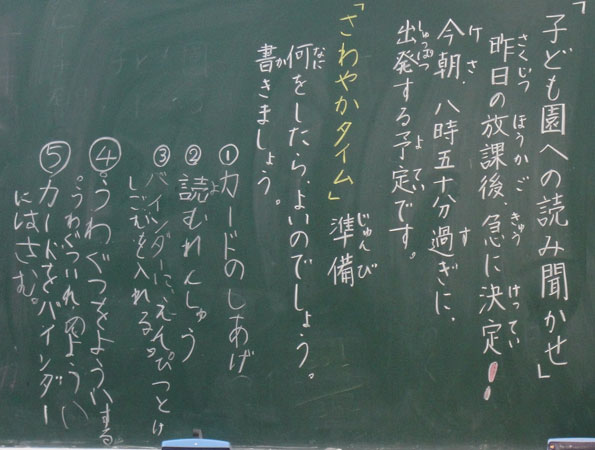

画像は、「子ども園への読み聞かせ」を知らせる、当日朝の板書です。ここで注目していただきたいのは、「さわやかタイム(注:朝の時間のこと)準備、何をしたら、よいのでしょう。書きましょう。」と書いてあるところです。

(1)から(5)の記述がありますが、これらは子どもが考え、判断し、書いたものです。ここを前もって教師が書いていないところがポイントです。

実はこの子どもたちはすでに2回の園児への読み聞かせ言語活動を行っています。ですので、準備物については子どもに書かせるという仕掛けを行うことができました。

「1.カードのしあげ」「2.読むれんしゅう」、これが最初に来ています。読み聞かせの際に最も重要なことがらです。(2)の「読」の漢字に「よ」という振り仮名が添えられています。これは2年生による1年生への心遣いです。これも「判断力」のひとつと言えましょう。

(3)から(5)は、異校種交流ならではの細かな準備についてのものです。「3.バインダーにえんぴつとけしごむを入れる。」「4.・うわぐつをよういする。・うわぐついれのようい」は、何でもないことのようですが、校外に出る学習活動を行うということをよく考え、「判断力」を働かせているということが分かります。

「5.カードをバインダーにはさむ。」は、先に重要なことが書かれたため、他に何かないか一生懸命に考えた結果、細かなことがらになったのでしょう。ここでも思考力・判断力・表現力が働いています。

子どもによる本の読み聞かせを行うのが目的ではありません。この言語活動が子どもにとって思考力・判断力・表現力を発揮する場になっていることが重要なのです。

ワザ2 ペアを組んで読み聞かせる役目と聞き手の反応や感想をメモする役目を分担

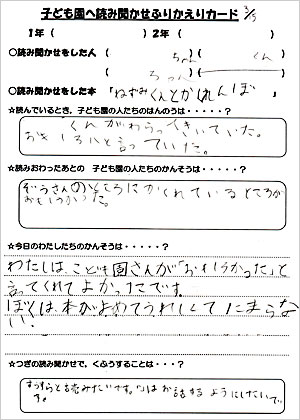

子どもたちは、ペアを組み、「読み聞かせる」役目と「聞き手の反応や感想をメモする」役目を分担します。このときは、1年生が読み聞かせを行い、2年生がメモする役目を担当しました。

1年生3人、2年生4人と奇数ですのでどうするかも子どもに考えさせます。一つだけ3人グループを作ることになり、2年生も加わって絵本を分けて読むことになりました。

1年生は自分よりも年下の子どもに読み聞かせるので、工夫しながら分かりやすく読み聞かせを行おうとします。これまで身につけた力を総動員する場となります。

2年生はそういう1年生をサポートしながら、聞き手の様子をよく観察し、何を言ったかよく聞いて、メモする必要があります。ここでも、これまで身に付けた力を複合的に使うことが求められます。

一方、聞き手である園児たちにとっても、大きな学習効果があります。1年生が読み聞かせを行うことにより、園児は、少し前まで仲間だったお兄さん、お姉さんがきちんと字を声に出して読んでいるということにびっくりするそうです。そして、「わたしも小学校に入ってはやく字を読めるようになりたい」とあこがれを抱くとのこと。

ふだんは知ることができない学習成果に触れ、将来における学習についての具体的なイメージを得ることができます。これが異校種交流の効用のひとつでしょう。

また、「読み聞かせ」をする際には、前もって準備した「おはなししょうかいカード」を読み上げます。園児たちに、読む内容のだいたいと、どこがおすすめであるかを知らせます。園児の聞く構えを整えさせるための工夫です。

また、「読み聞かせ」をする際には、前もって準備した「おはなししょうかいカード」を読み上げます。園児たちに、読む内容のだいたいと、どこがおすすめであるかを知らせます。園児の聞く構えを整えさせるための工夫です。

読み聞かせの後、園児(3歳児から5歳児まで)と1・2年生たちが集まり、交流会を行いました。西垣先生が園児に「この本、どこがおもしろかったですか?」とたずねていきました。

驚いたことに、3歳児が挿絵を指さします。本に対して反応するということを、お兄さん、お姉さんから学んだのでしょう。5歳児の園児たちの、自分も何とか読み聞かせをしようとする姿も印象的でした。

こうした交流を行うことにより、小学校になってからの言葉の学習指導をかなりスムーズに行うことができます。

異校種交流はお互いにとって得がたい効果があるといえます。

ワザ3 読み聞かせの振り返りをしっかりと行わせ、次へつなぐ

読み聞かせをして終わりではありません。当然、振り返りを行わせます。

読み聞かせの際にメモしたことをもとに、ペアで話し合いながら振り返りカードに記入していきます。

〔〇〇くんがわらってきいていた。おもしろいと言っていた。〕や〔わたしは、こども園さんが「おもしろかった」と言ってくれてよかったです。〕など、園児がきちんと反応してくれたことに喜びを感じています。そして、

ぼくは、本がよめてうれしくてたまらない。(1年生)

とあるように、1年生の児童にとって、自分よりも年下の人たちの前で本を読み聞かせできるということ自体が、うれしくてたまらないことであることがよく分かります。これが学校での学びの意欲につながっていくことでしょう。

☆つぎの読み聞かせで、くふうすることは……?

すらすらと読みたいです。「 」はお話するようにしたいです。

これはペアである1年生と2年生とが話し合って書いたのでしょう。〔すらすらと読みたい〕ということに加え、〔「 」はお話するようにしたい〕と、読み聞かせの細かいポイントについても触れています。

読み聞かせ学習活動は終わりません。さらに次の機会や学年にもつながっていくのです。

※学校内での異学年交流については、以下の過去記事をご参照ください。

堀江式 国語授業のワザ(18)「単元を貫く言語活動」こうすれば展開できる!その3―「ごんぎつね」(4年)をもとにしたブックトーク言語活動―

幼・小1・小2と縦のつながりもできるし、個人内・学級内では次の学習活動に向けての横のつながりもできるし、計画的に行っていきたいものです。

また、読み聞かせの活動において役割分担をすることで、小グループの中での自分の役割をきちんと認識しそれを果たすために自分がどのように動けば良いのかを考える場になると思いました。そういった点から見ても、年齢の違う子どもたちがひとつのグループの中で関わっていくことにとても大きな意味を見出すことができました。グループ内での言語的・非言語的コミュニケーションを通して相互に感じたことや気づいたことなどが、子どもたちの今後の学びの意欲につながっていくという点にはとても納得ができたし、非常に良い取り組みだと思いました。