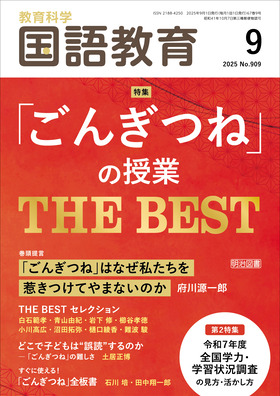

- 特集 「ごんぎつね」の授業 THE BEST

- [巻頭提言]「ごんぎつね」はなぜ私たちを惹きつけてやまないのか

- 消失した語り手が見せてくれたもの

- /

- 「ごんぎつね」の授業 THE BESTセレクション

- 物語全文を俯瞰する読みから,ごんの変容に迫る読み

- /

- 「つぐないの数」から作品を解釈する

- /

- 二つのごんぎつねで劇的な探究活動

- /

- 「ごんぎつね」は連続ドラマで

- /

- 草稿「権狐」との比べ読みの授業

- /

- 自分だけの「ごんぎつねの世界」を表現する

- /

- 構造をとらえ、問いを深める

- /

- 自由進度学習を通して、自分の考えをアップデートする

- /

- どこで子どもは“誤読”するのか―「ごんぎつね」の難しさ

- /

- すぐに使える!「ごんぎつね」全板書 光村図書

- 1

- /

- 2

- /

- 第2特集 令和7年度 全国学力・学習状況調査の見方・活かし方

- 小学校 全国学力・学習状況調査の見方・活かし方

- 調査問題の出題の趣旨と活用のポイント

- /

- 中学校 全国学力・学習状況調査の見方・活かし方

- 学習指導を改善するための視点

- /

- おもしろすぎて誰かに話したくなる教室から広がるオノマトペ (第6回)

- 宮沢賢治のオノマトペ

- /

- 言葉による見方・考え方を働かせる学習課題 (第6回)

- 理論/「言葉による見方・考え方」と個別最適な学び,および,協働的な学び

- /

- 小1/やくそく(光村図書)

- /

- 小2/ニャーゴ(東京書籍)

- /

- 小3/グループの合い言葉を決めよう(東京書籍)

- /

- 小4/クラスで話し合って決めよう(東京書籍)

- /

- 小5/心の動きを短歌で表そう(東京書籍)

- /

- 小6/模型のまち(東京書籍)

- /

- 中1/星の花が降るころに(光村図書)

- /

- 中2/ヒューマノイド(光村図書)

- /

- 中3/故郷(光村図書ほか)

- /

- 学びが見える!今月の国語板書録 (第6回)

- サーカスのライオン(東京書籍3年)

- /

- ごんぎつね(東京書籍・教育出版・光村図書4年)

- /

- 日本語学が拓く国語科教材分析 (第6回)

- 文法的観点から分析する

- /

- 生成AI vs. 作文教育 (第6回)

- リクエストリーディングの紹介

- /

- 国語教育の実践情報 (第114回)

- 小学校/令和7年度全国学力・学習状況調査問題について〜大問3〜

- /

- 中学校/学習指導要領を踏まえた授業づくり

- /

- わが県の国語ソムリエ (第160回)

- 三重県

- /

- 編集後記

- /

- 今月号 掲載教材一覧

編集後記

小誌ではここ数年、「徹底研究「ごんぎつね」「故郷」の授業」(2022年9月号)、「徹底研究「大造じいさんとガン」「走れメロス」の授業」(2023年11月号)、「徹底研究「海の命」「少年の日の思い出」の授業」(2025年1月号)と三回にわたって特定の教材に特化した特集を組んできました。

当初は、あまりに間口が狭いのではないか…という懸念もありましたが、蓋を開けてみればかつてないほどの反響・ご好評をいただき、連続企画となりました。定番教材で研究しつくされている…と思いきや、いただいた原稿からは、読めば読むほど新しい発見があり、その魅力に虜になるという、教材の底力を感じるとともに、ご執筆いただいた先生はもちろん、ご感想をお寄せくださった先生みなさまの、教材への熱い思いも感じられました。

――といった経緯もありまして、今号でも、「ごんぎつね」を再び取り上げてみようと思いました。「ごんぎつね」は、書籍・論文といった先行研究はもちろんですが、SNSで検索しても、板書例からちょっとしたつぶやきまで、山のようにヒットします。私も含め、ですが、多くの先生方が「ごんぎつね」が大好きなんだなとあらためて思いました。ゆえに、今回は既刊号とはちょっと趣を変えて、それぞれの先生の「ごんぎつね、大好き!」が感じられる項目立てにしてみました。バックナンバーとも見比べながら、ぜひ「ごんぎつね」の魅力を再発見いただき、授業づくりに役立てていただきたいと思っています。

/林 知里

-

明治図書

明治図書- 英語科の教員をしていますが、国語教育から学ばせていただいていることが非常に多いです。今後も購読を楽しみにしています。2025/10/2240代 研修主任

- ごんぎつねの研究授業をしたかったのですが、一度にこれだけの先生方の考えを拝見できて、とても便利だし、勉強になりました。2025/9/2220代・小学校教員

PDF

PDF