- ボディパ&ボイス

- 学級経営

動画1 小学校1〜3年生対象の公開授業の冒頭

動画2 大学の特別授業(教職実践講座 特別活動指導法関連)の冒頭

導入の不安を一気に吹き飛ばしてくれる

授業や講座のとき、初対面でいきなりお話しをするのはとても緊張します。特に、子どもたちの場合は「一体どんな先生かな?」と期待に満ちあふれています。逆に私は子どもたちとコミュニケーションできるかなと不安な気持ちで一杯です。そんなことを一気に吹き飛ばしてくれるのが、本日ご紹介する「みなさんリズム」です。

みなさんは、リズム遊びを授業で活用されたことはありますか? 私が長年実施してきた「みなさんリズム」は、授業(小・中・高校・特別支援学校、大学)、研修会、研究会等の講座において「すべらない!必須アイテム」です(笑)

小中学生向けの授業でも大人相手の研修会でもOK!

冒頭でご紹介した動画1は、私が2019年に東京都内の小学校で行った公開授業の映像です。低学年(1〜3年生全員)を対象に行いました。自己紹介(黒板に自分の似顔絵と氏名を書く)の後に、連載第1回でご紹介した「山ちゃんコール」の儀式をして気分を盛り上げ、一気にリズム遊び「みなさんリズム」をします。

公開授業ですので、後ろに先生方や関係者がたくさんいて、子どもたちも緊張しているはずです。そこで、私も開き直って一気にテンションを上げたところ、このような映像になりました。教師も一緒に心を解放すると、子どもたちの興味関心がグンと高まると思います。

低学年の子どもたちには、言葉で表現するよりもリズム遊びを取り入れることで、「この授業は楽しそう! 面白い!」と印象づけることができます。この導入のおかげで、次のステップでも心が解放され自然に楽しい雰囲気になりました。

一方、冒頭の動画2は、2019年に東京都内の大学で行った特別授業「教職実践講座(特別活動指導法関連)」の様子です。受講する学生の方々は教職希望ですので、将来学校の先生を志しています。

タイミングとしては、導入ではなく、90分の授業を前半と後半に分けたうちの前半の終わりに、この「みなさんリズム」入れました。教職希望の学生たちなので、最初は興味津々で聴いてくれますが、だんだん集中力が途切れてきます。そこで、集中力が切れてきたころを見計らってこのような活動を入れました。すると学生のみなさんは一気にリフレッシュでき、後半の授業もスムーズに行うことができました。

「みなさんリズム」誕生の背景

それでは、このリズム遊びが誕生した背景をご紹介しましょう。

リズム遊び「みなさんリズム」が生まれたのは約30年前です。私の息子が幼稚園に通っていたころ、「山田くんのお父さんはボディパーカッションをされているので、幼稚園で何かしてくれませんか?」と言われたのがきっかけです。

当時のボディパーカッション活動は、地域の珍しい活動としてTVで紹介されている程度でした。(1993年、日本テレビの24時間テレビで「小学生300人のボディパーカッション」が全国放送されました。)

ボディパーカッションによる演奏曲は、「手拍子の花束」(特別支援教育用教科書に掲載)や「花火」(小学校音楽科教科書に掲載)などの楽曲でしたが、幼稚園児にそれを求めるのは難しいので、小学校で準備運動のようにやっていた「まねっこリズム遊び」を応用することにしました。

当時、幼稚園や保育園の先生が、歌いながら「みんなで仲良く手はおひざ」と声をかけると、園児たちが「できました!」と答える様子を授業参観で見て、「調子よく声かけのパターン」→「返事をしながらまねっこする」の活動を思いつきました。

ここでは、2つのバージョンの「みなさんリズム」をご紹介します。

「みなさんリズム」のやり方

みなさんリズム パフォーマンスバージョン

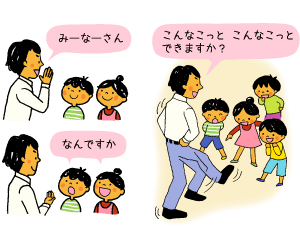

動画1で紹介したように、教師対子どもで行うリズム遊びです。

先生が「みーなーさん」と呼びかけた後、子どもたちが「なんですか」と応えます。

先生は、「こんなこっと こんなこっと できますか?」と言いながら、自由なパフォーマンスを入れます。子どもたちに楽しい雰囲気が伝わるようにする、先生の腕の見せ所です。

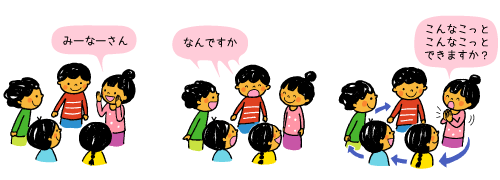

みなさんリズム サークルバージョン

動画2で紹介したように、円になってリーダーが次々に変わっていきます。やり方は、パフォーマンスバージョンと同じですが、リーダーが変わることで、少しスリルのある活動になります。

対象や場面に応じていろんな効果があります

本連載は「導入」がテーマですが、この「みなさんリズム」は、導入はもちろん、対象に応じて様々な場面でも活用できます。

■幼稚園、保育園での場合は、開始3分以内に行うと一気に楽しい雰囲気になります

幼児の場合は集中できる時間が短いので、「楽しいこと」を連続して行うことがポイントだと思います。また、幼児は大人に比べて、理屈ではなく感覚重視で楽しみます。私の経験から、幼児対象の場合は、最初の3分で一気にリズム遊びをすることをおすすめします。

■小・中学校や特別支援学校の授業では、開始5〜10分以内に行うと一体感が生まれます

公開授業の場合は、たいてい担当の先生が、「ボディパーカッションを始めた山田先生です! みんなで楽しみましょう!」と紹介してくれます。

子どもたちは「どんな人かな?」「ボディパーカッションって何?」「そんなの知らない!」とざわざわしています。

そこで黒板に自分の名前「山田俊之」を書いて自己紹介をしたら、開始早々5〜10分以内に「みなさんリズム」を行います。するとざわざわしていた雰囲気が一変して、一体感が生まれます。

■教師対象の研修会や講座の場合は、約20〜30分以内に行うと緊張感がほぐれます

参加する先生方は、「どんな内容の講座かな?」「ボディパーカッション私にできるかな」「音楽が苦手だけど、楽譜読めなくても大丈夫?」「今から2時間もある、長いな!」など様々なことを考えています。まずは、教育現場の置かれた状況(インクルーシブ教育、合理的配慮との関連)やボディパーカッション教育がどのような場で活用されてきたかを説明した後、20〜30分以内に「みなさんリズム」を行います。すると緊張感がほぐれて、受講している先生方から笑顔がたくさん見られるようになります。

■大学・教職研修機関等で学生対象のゲスト講師の場合は、約30〜45分後に行うとリフレッシュできます

学生たちは、「ボディパーカッションって何?」「教職と関係ある?」「とりあえず静かにしておこう」「眠くなりそう!」「聴いたことないな」「身体をたたくの?」などと考えているでしょうか。最初の方は学生も集中していますので、教職と関連して話をすすめます。少しリラックスできる雰囲気が出始め、集中力が途切れた頃、前半の途中で「みなさんリズム」を行うと、リフレッシュもでき、後半の授業がとても和やかな雰囲気で授業が進みます。

※名称「ボディパーカッション」は、子どもたちと一緒に考えた造語です。体全体(ボディ)を打楽器(パーカッション)にして演奏するので、このように名付けました。

導入を成功させるポイント

- 先生自身が心から楽しむ…先生の緊張は、子どもたちにもわかります。リズム遊びになったら先生自身が心を開放するようにしましょう。

- できるだけ表現を大きくする…インクルーシブ教育と関連しますが、大きな楽しい動作により、上手くできない子どもや特別支援が必要な子どもたちも参加しやすくなります。

- 間違いを気にしない雰囲気をつくる…現在、福岡県の心療内科思春期入院病棟で重症の不登校の子どもたちへ定期的にセッション(音楽療法)を行っています。そこで心がけていることは、「間違えても、できなくても大丈夫!」です。