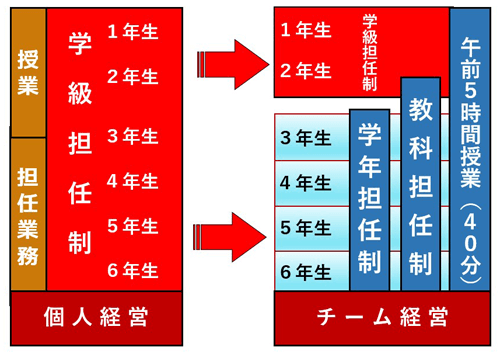

2023年「新教育課程」として、学年担任制(3年〜)、教科担任制(2年〜)を実施しています。これまでの常識を覆す制度ですが、1単位時間を40分にして行う午前5時間授業も併せて導入して下校時間を早めて学年の情報共有の時間を確保し、育児短時間勤務の教員も学年(学級)担任の一員となっています。小学校の教員にとって学級担任は教員になる目的のような存在ですが、あえて踏み込んだのは、前年度に教員の未配置(産休代替)に遭遇したことがきっかけでした。小学校は、学級担任が重要であるという印象を持っていましたが、そもそも学級担任がいる学級といない学級という学級間格差があることが大きな問題だと気付いたのです。

そして、この学級間格差問題は学級担任の未配置だけではなく、もっと大きな問題の存在も浮き上がらせたのです。それが学級担任格差とでもいうべき学級担任の序列化です。よい学級担任と評価される教員の存在によって、だめな学級担任というスティグマを押される教員を生み出していくのです。このような問題点から多田小学校は新たな道へと踏み出したわけですが、教員たちにとっては自らのキャリアをもう一度見直さなければならない、つらい過程でもありました。

教員主体のプロジェクトチーム

「新教育課程」は校長の提案から始まっていますが、具体的な内容の策定は教員たちが担いました。第一回目の職員会議で「そもそも本当にできるかどうかから考えるプロジェクトチームを作ってはどうですか」という教員の一言から始まっています。校長が指示して動くのではなく、教員主体の「プロジェクトチーム」が駆動し始めたのです。こうなると教員たちは粘り強く考え続けます。反対意見の教員もその立場から意見を出していきます。賛否両論の中で議論し方法を考えていくことが最も重要なプロセスなのです。教育改革を進める主体が教員たちであることが、導入後に何度も出てくる課題への対処姿勢を決めていきます。

例えば、あゆみ(通知表)の担任欄はどうするか、というこれまでは考えるまでもない問題に直面します。そんなとき、「だからこんな制度はダメなんだ」となるのか、それとも「どうしましょうか」となるのかは、それまでの管理職も含めた教員たちの関係性が分岐点となるのです。実際には、「学年担任制だから全員書きましょう、できますか?」「システムで変更すれば可能です」と対話が進んでいきます。

主役は子どもです

実施後のこどもたちへのアンケートを見ると、学年担任制や教科担任制で多くの教員たちと接することをよいと選択し、午前5時間授業は早く帰れるからうれしいと感じています。一方で保護者と教員たちは、導入直後はどちらも不安になっていました。それはそれぞれのノスタルジーや常識がそうさせるのでしょう。

しかし、子どもたちが落ち着いた学校生活を送り、嬉しそうにいろいろな教員のことを語っている姿に接していると、少しずつ肯定的に変化していくのです。事前の質問として「誰に相談すればよいかわからない」というものがありました。導入後の子どもたちはどうしているかというと、主体的に相談相手を選んでいる様子がうかがえます。ある悩みにはA先生、別の悩みにはB先生とその悩みに応じて選択しています。

そして誰でもいいときには、近くにいた教員に相談しており、自然に自分で判断しています。環境が子どもたちにとって重要であることはわかっていましたが、一人だけの学級担任だけではなく、多様な教員と日々接する環境に大きな意味があると改めて気付かされます。休み時間にいろいろな場所で、子どもたちと教員たちが様々な組み合わせでおしゃべりしています。そんな環境が子どもたちの自律を育むベースになっているのかもしれません。改革の主体は教員たちですが、学校の主役は子どもたちであること、この視点を忘れるわけにはいきません。

「学級担任依存」からの脱却

学年担任制は学級担任という個人による学級運営ではなく、チームで学年を運営していくシステムです。このシステムを通してこれまでの学校を俯瞰してみると、様々な問題がこの学級担任と絡んでいることがわかります。「担任先生の学級経営がよいから…」というセリフは、研究授業後によく聞く枕詞です。その意味を言い換えると、「学級の状況は学級担任で決まる」という思い込みです。この感覚は教員だけでなく、保護者にも深く浸透しており、学校は「学級担任依存」に陥っています。生徒指導上の問題、給食のアレルギー食材の誤食なども学級担任の対応のまずさを指摘され、組織的対応が求められていますが、未だこの課題は解消できていません。学級担任個人の資質能力の問題ではなく構造的問題であり、その対策としても学年(チーム)担任制は有効です。子どもだけでなく教員を含むおとなに必要なシステムです。