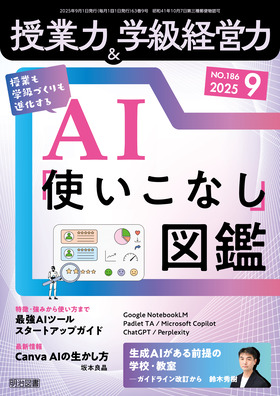

- ���W�@���Ƃ��w���Â�����i������@AI�u�g�����Ȃ��v�}��

- ���W��

- ����AI������O��̊w�Z�E�����\�K�C�h���C����������

- �^

- �����E���݂���g�����܂Ł@�ŋ�AI�c�[���X�^�[�g�A�b�v�K�C�h

- Google NotebookLM

- �^

- Padlet TA

- �^

- Microsoft Copilot

- �^

- ChatGPT

- �^

- Perplexity

- �^

- ���������v���琶�k�w���܂Ł@��ʕʁ@AI�t�����p�A�C�f�A

- ���Ԃݏo���������E����Ɩ���

- �����쐬�E�Y��

- �^

- �^

- ��c�E�ł����킹

- �^

- �^

- ���C�E����

- �^

- �^

- �A���P�[�g

- �^

- �����Ǝ��̗�����ڎw�����Ə�����

- �w���āE���ƍ\�z

- �^

- ���o���ލ쐬

- �^

- ���[�N�V�[�g�쐬

- �^

- ���ƃX���C�h

- �^

- ���E���e�X�g�쐬

- �^

- �ӗ~�������o���v�l��[�߂���ƕ�

- ����

- �^

- �^

- �₢�Â���

- �^

- �^

- ���[�u���b�N�쐬

- �^

- �^

- �ӌ��̋��L�E����

- �^

- �^

- ��l�v�l

- �^

- �^

- �ۑ�ݒ�

- �^

- �����ɂȂ��������w���Â���E���k�w����

- �w���ڕW

- �^

- �^

- �s�������E�w��

- �^

- �^

- �����E�L�^

- �^

- �^

- �I���W�i���L�����N�^�[

- �^

- �ŐV���@Canva AI �̐�������

- ����AI�Ő��Y���Ƒn������

- �^

- Google×AI �ŃA�v���J���@GAS���S�K�C�h

- �^

- �y�t�^����t���z���ꂾ����������ΊԈႢ�Ȃ��I��ʕʃv�����v�g�̏����� NG�EOK ��

- �^

- �w�K�w���v�̉����ց\���ꂩ��̋���͂ǂ��ς��̂� (��6��)

- �s�o�Z�Ή��Ɓu�x����v���k�w��

- �^

- �q�ǂ��E�ی�҂ƐM���łȂ���12�����̊w���ʐM�l�^ (��6��)

- ���w�Z�X���^�ċx�ݖ����Ɍ��t�Â�����ԓx�̍Ċm�F�����悤

- �^

- ���w�Z�X���^�s���́u�ߒ��v��`��

- �^

- �~�h�����[�_�[���I�u���������v�v�̃}�C���h�Z�b�g�����H���� (��6��)

- �h���s���ɂ�����u�z���͂̃X�C�b�`�v

- �^

- �`�����s�����@�펯�Ƃ����ǂ��z���`

- ChatGPT�ŕς��鋳�t�̎d�� (��6��)

- ���ɑS�N��Ή��I���w�Z�ł�AI���p���n�܂�

- �^

- �u�m��܂���ł����v�ł͂��܂���Ȃ�!�H�p���`�Ŋw�Ԋw�Z���쌠 (��6��)

- �q�ǂ��̐��ʉ�ɕM�����Ă������i����Ґl�i���@���̂Q�j

- �^

- �q�ǂ��̎����ɂȂ���w���T�|�[�g�A�C�e�� (��6��)

- �b���������������������Ői�߂�

- �^

- �m�t���J���[�Łn�b���������������������Ői�߂�

- �^

- �u�X�S�_�v�@�������낷����1���œǂ߂�C�O�̃X�S���_�� (��6��)

- ���k���L�т�J�ߕ��C���C���킮�J�ߕ�

- �^

- �w�Z�̒��́g�܂������Ȃ��h�����I�z�� (��6��)

- �����I�z���́g���邢�h�̂��H

- �^

- ��{�Ǐ�×EDUBASE CHALLENGE�@�f�W�^����������×�A�i���O�������� (��6��)

- ICT���\�ɂ���u�n��w�K×���u�n�𗬁v�v���W�F�N�g

- �^

- �`�Љ�ȁ@���w�Z�S�N�`

- ��55��u����܁v��܁i���{�ꋳ��̈�j

- ���m���@�F��NPO�@�l�@�v���X�E�G�f���P�[�g

- �^

- �`�[�����x������R�����Řb����悤�ɂ���q�ǂ��ւ̓��{��w���Ƌ��ފJ���`

- ����܂ɂ���

- �ҏW��L

- �^

�ҏW��L

�@����AI����芪���Z�p�̐i�W�͓��i�����ŁA���łɑ����̐搶�����A���̗�����\���ɐG��n�߂Ă��邱�ƂƎv���܂��B�����g���AChatGPT�Ȃǂ̑�K�͂ȃA�b�v�f�[�g�ŁA��C�Ɏg���������A�g�����̕����L����܂����B

�@����ŁA�w�Z����ł́u���ۂɂǂ������������̂��v�Ƃ�����������A�uAI�͎q�ǂ��̎v�l��D���̂ł͂Ȃ����v�Ƃ��������O�̐����������Ă��܂��B�O������̈ӌ��ŋ��k�ł����A���Ɍ�҂̂悤�ȁu��l���_�v�̕��f�ɁA���ꂩ�����q�ǂ��������������ނ��Ƃ͔����Ȃ�������Ȃ��c����Ȋ�@��������Ă��܂��B�K�C�h���C������������A���ꂩ��̊w�Z�́A�u����AI������O��v�Őv���Ȃ�����邱�Ƃ����߂��Ă����ł��傤�B

�@���������s����������������ŁA����ɖڂ�������ƁA�w�Z�ɂ́A�܂��܂���������́u��ς��v������܂��B�Ɩ��̑�������̔ώG���A���Ԃ̂Ȃ��c�B���������ۑ�ɗ����������Ȃ�����A�q�ǂ������̊w�т��x���A�L���Ȋw����z�����Ƃ���搶���ɂ́A����������v���ł��B����A�u����AI���A�搶���̎��Ԃ����߂��͂ɂȂ蓾��B����ɂ͋Ɩ��̎����̂��̂����߂�\��������v�Ƃ̑z���ŁA���̓��W����悵�܂����B

�@���ł�AI�����p����Ă�����̒m���́A���ꂩ��g�����Ƃ�����ւ̓��W�ɂȂ�܂��B�܂��uAI���g�����Ƃ��A�q�ǂ������̊w�т������Ɛ[���A�L���ɂ���v�Ƃ������_���A���̓��W��ʂ��Ē��J�ɂ��`���ł�����ƍl���Ă��܂��B�ǎ҂̐搶���ɁA���Ə�����w���o�c�A�Z����k�w���Ƃ��������X�̎����̒��ŁA�u���̏�ʂ�AI�������Ă����v�ƁAAI�Ƃ̑O�����ȕt�����������l���Ă���������ꏕ�ƂȂ�A����ȏイ�ꂵ�����Ƃ͂���܂���B

�@�@�@�^�V��@ᩎm

-

�����}��

�����}��- AI�����Ƃ�ψ���ȂǂŊ��p���Ă�����ŁA���H�I�ɏЉ��Ă��āA�ƂĂ��Q�l�ɂȂ����B2025/12/1530��E���w�Z�Ǘ��E

- �l�X�ȏ�ʂł̋�̓I��AI�̊��p���@���m��Ă悩�����B�܂��܂����X�̐E���Ɋ��������Ƃ͓���Ƃ�������邪�A�����ł�������Ă��������B2025/10/1240��E���w�Z����

- �`�h���w�Z����łǂ̂悤�Ɋ��p����̂��B�����̓��W��q�ǂ��C���̃q���g�����B�\�ȂƂ��납�������Ă��������B2025/9/2350��E���w�Z����

- AI�͎������̐����ɕK�{�ƂȂ����܂��B�d���̃p�[�g�i�[�Ƃ��ėL�����p���A�d���̌�������}���Ă��܂��B2025/9/740��@���C��C

PDF

PDF