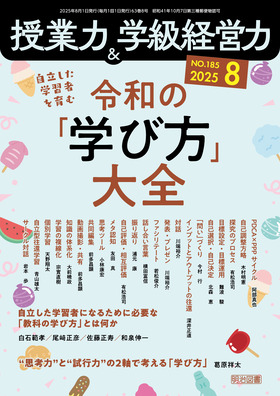

- ���W�@���������w�K�҂���ޗߘa�́u�w�ѕ��v��S

- ���W��

- ���������w�K�҂ɂȂ邽�߂ɕK�v�ȁu���Ȃ̊w�ѕ��v�Ƃ͉���

- ����

- �^

- �^

- �Z��

- �^

- �^

- �Љ�

- �^

- �^

- �p��

- �^

- �g�v�l�́h�Ɓg���s�́h�̂Q���ōl����u�w�ѕ��v

- �^

- �y�L�[���[�h����z���������w�K�҂́u�w�ѕ��v��S

- PDCA×PPP�T�C�N��

- �q�ǂ�������w�K���v��A���s�A��������

- �^

- ���Ȓ�������

- �X���[���X�e�b�v�ŁA����̊w�т��R���g���[������

- �^

- �T���̃v���Z�X

- �g�z�I�Ȋw�сh��������A�q�ǂ���̂ŃT�C�N������

- �^

- �ڕW�ݒ�E�ڕW�^�p

- ���ĂďI���ł͂Ȃ��A����������o����ς�

- �^

- ���ȑI���E���Ȍ���

- ����I�ԁA���߂邱�ƂŊw�тɐӔC������

- �^

- �u�₢�v�Â���

- �Nj����鉿�l�̂���₢���A�q�ǂ����������

- �^

- �C���v�b�g�ƃA�E�g�v�b�g�̉���

- �����I�Ȋw�т�ʂ��Ēm���E�Z�\�����p���A���߂�

- �^

- �Θb

- ���҂Ƃ̂��Ƃ��ʂ��Ċw�т̃s���g�����킹��

- �^

- ���\�E�v���[��

- �t�H�����[�̊w�т̎������߂�

- �^

- �t�@�V���e�[�g

- �q�ǂ��������g�ňӌ����Ȃ���

- �^

- �b���������t

- �g�b�^�h�Ƃ͈Ⴄ�A���������t���w�тɐ�����

- �^

- �U��Ԃ�

- �g���z�h����A����̊w�тɈӖ��̂��郊�t���N�V�������s��

- �^

- ���ȕ]���E���ݕ]��

- �w�т̐Ղ���Ղ��A���̊w�тɐ�����

- �^

- ���^�F�m

- �i�K�ɉ����āA����̊w�т����j�^�[����

- �^

- �v�l�c�[��

- �g�l���h���������A���[���ۑ��Nj�����

- �^

- �����ҏW

- ICT�ŋ��L���A�݂�Ȃł���グ��

- �^

- ����B�e�E���L

- �f�W�^���ł����ł��Ȃ��w�т��`�ɂ��A�V�F�A����

- �^

- �m���̑̌n��

- �u�d�v�ȋ^��v�ɋC�Â���悤�m����~�ς���

- �^

- �w�K�̕�����

- ���ȑI���Ǝ��Ȍ�����J��Ԃ��Ȃ���A�������\�͂�g�ɂ���

- �^

- �ʊw�K

- �u�����E�l�����v�����Ď���w�т�i�߂�

- �^

- �����^���Ҋw�K

- ���R�i�x�w�K�̉ۑ���z���āA�q�ǂ����u�����v�ɂȂ�

- �^

- �T�[�N���Θb

- �w�т̐��ʂ�Y�݂��q�ǂ��������g���`������

- �^

- �w�K�w���v�̉����ց\���ꂩ��̋���͂ǂ��ς��̂� (��5��)

- ����AI�Ƃ��̊��p�Q�@�����p�̊�{���j�ƍ���̓W�]

- �^

- �q�ǂ��E�ی�҂ƐM���łȂ���12�����̊w���ʐM�l�^ (��5��)

- ���w�Z�W���^�u�e�X�g�����v�ŗl�q�����A���ɓ`���悤

- �^

- ���w�Z�W���^�Q�w���J�n�@SA��ڎw����

- �^

- �~�h�����[�_�[���I�u���������v�v�̃}�C���h�Z�b�g�����H���� (��5��)

- �T���Ă����̂͂���ȃV���v���Ȃ��̂�������

- �^

- ChatGPT�ŕς��鋳�t�̎d�� (��5��)

- ���ꃂ�f���̈Ⴂ�𗝉����āC�g�������悤�I

- �^

- �u�m��܂���ł����v�ł͂��܂���Ȃ�!�H�p���`�Ŋw�Ԋw�Z���쌠 (��5��)

- �q�ǂ��̍앶��ǂݏグ�Ă������i����Ґl�i���@���̂P�j

- �^

- �q�ǂ��̎����ɂȂ���w���T�|�[�g�A�C�e�� (��5��)

- �ӂ�Ԃ�E����E�ăX�^�[�g

- �^

- �`�ċx�ݑO����Ȃ��H�v�`

- �m�t���J���[�Łn�ӂ�Ԃ�E����E�ăX�^�[�g

- �^

- �`�ċx�ݑO����Ȃ��H�v�`

- �u�X�S�_�v�@�������낷����1���œǂ߂�C�O�̃X�S���_�� (��5��)

- ���k�̃����^���w���X�ɑ�ȁu������m��́v�iSelf-Awareness�j

- �^

- �w�Z�̒��́g�܂������Ȃ��h�����I�z�� (��5��)

- �����łł���C�g����������ǂ��C�傫�Ȓ����h�Ƃ́H

- �^

- ��{�Ǐ�×EDUBASE CHALLENGE�@�f�W�^����������×�A�i���O�������� (��5��)

- ��������n�܂�I�w�ZDX�́g�L�Z�L�h

- �^

- �`�Z��DX�@���E���`

- ��55��u����܁v��܁i���{�����E�ӂ邳�Ƌ��n����̈�j

- ���䌧�@���R�s�����퐼�i�������ɂ��j���w�Z

- �^

- �`�w�Z�ƒn��łȂ����`���܂�`

- ����܂ɂ���

- �ҏW��L

- �^

�ҏW��L

�@���R�i�x�w�K��ʊw�K�ȂǁA�ւ̍œK�����u������w�K�i���Ɓj���@�����ڂ��W�߂����A�u���R�i�x�w�K�����Ɗw�͍����L����v�Ƃ����������܂��悭�������悤�ɂȂ��Ă��܂����B�X�̃P�[�X�ɂ͗l�X�ȗv�����l�����A��T�ɂ͌����Ȃ��Ƃ��������܂����A��ʘ_�Ƃ��āA���t�����J�Ɉ����Ă������Ƃ��m�[�P�A�ňꗥ�Ɏq�ǂ��ɓ����Ă��܂����肷��A������������肪�N����͓̂��R�ƌ����܂��B

�@������Ƃ����āA���ׂĂ̖ʂŋ��t�����葫���q�ǂ����悤�Ȏ��Ɓi�w�K�j���悢�̂��Ƃ����ƁA��͂肻���ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B����́A��Љ�l�Ƃ��Čl�I�ɂ����Ȃ苭����������Ƃ���ŁA�d���̗̈�ɂ����āA�l�������I�ɋ������Đg�ɂ����Ƃ͂��������Ă��āA���肵���p�t�H�[�}���X����������ɂ́u���w�́v���قڂ��ׂĂƂ����Ă悢���炢�d�v�ł���AAI�̒��������W�Ȃǎ�����l����A����܂��܂�����͏d�v�ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B

�@�����܂ł̘b��v��ƁA�u�w�w���x���Ă������Ƃ��q�ǂ��Ɉڏ����Ă݂�Ƃ����`�������W�͂悢�Ƃ��āA����Ȃ炻��ŁA�����́w�w�K�x���邽�߂̏p�A�܂�w�w�ѕ��x����������g�ɂ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ������Ƃł��B���̂悤�ɏ����ƁA���ɓ�����O�̂悤�ł����A���́u�w�ѕ��v�Ƃ������t�̎w���Ƃ��낪���ɞB��������ɓn���Ă��āA�����}�W�b�N���[�h�����Ă���悤�ɂ����������܂��B�������������ӎ��܂��A�����ł́A�i���ׂĂ�ԗ��A���Ղ��邱�Ƃ͕s�\�ł͂�����̂́j�w�K�T�C�N���I�Ȃ��Ƃ���v�l�@��w�K�@�Ɏ���܂ŁA�ʂ̕��@�ɓ��ݍ���ŁA�u���������w�K�҂ɂȂ邽�߂Ɏq�ǂ����g�ɂ���ׂ��w�w�ѕ��x�Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂��v�Ƃ������Ƃ������Ă��������܂����B

�@�@�@�^����@��Y

PDF

PDF

�Q�w���ȍ~�A�g���Ă����܂��B

�R�����g�ꗗ��