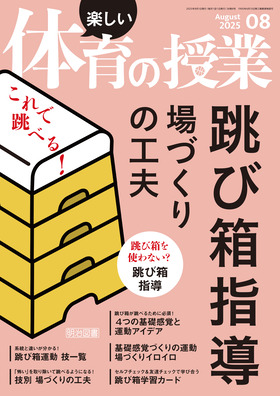

- ���W�@����Œ��ׂ�I���є��w���@��Â���̍H�v

- �y�z���S�ƌɉ������ڕW�ݒ�C�����āu��肽���C�����v�������o����

- �^

- ���є����g��Ȃ��H���є��w��

- �^

- �n���ƈႢ��������I���є��^���@�Z�ꗗ

- ��b���o�Â���̉^���^��Ԃ��Z�^��]�Z�i�ړ]�n�@�|�]�n�j

- �^

- ���є������ׂ邽�߂ɕK�{�I�S�̊�b���o�Ɖ^���A�C�f�A

- �̊��̒��ߊ��o

- �^

- �^

- �r�x�����o

- �^

- �^

- �t�����o

- �^

- �^

- �U���E��]���o

- �^

- ��b���o�Â���̉^���@��Â���C���C��

- �܂�Ԃ��̉^����

- �^

- �������������

- �^

- �n���т̃o���G�[�V������

- �^

- ���є��ȊO�̓�����g����

- �^

- �u�|���v����菜���Ē��ׂ�悤�ɂȂ�I�Z�ʁ@��Â���̍H�v

- �J�r����

- �^

- �^

- ���������ݒ���

- �^

- �^

- ���O�]

- �^

- �^

- ���͂˒���

- �^

- ���є��̏������Еt���@���Z�X�L��

- ���O�̒i���Ɠ����̓����ŃX���[�Y��

- �^

- ���є��^���@���S���ӎ������w�K�̏�Â���

- �^

- �Z���t�`�F�b�N���F�B�`�F�b�N�Ŋw�э������є��w�K�J�[�h

- ���

- �^

- �J�r���с@�w�K�J�[�h

- �^

- ���������ݒ��с@�w�K�J�[�h

- �^

- ���O�]�@�w�K�J�[�h

- �^

- �L�G���O�]�@�w�K�J�[�h

- �^

- ���͂˒��с@�w�K�J�[�h

- �^

- �y���݁z�Q�w���Ɍ����ăX�L���A�b�v�I�̈���Ƃɂ����鋳�t�̍s���@32����

- �^

- ���t�̊肢�Ǝq�ǂ��̊肢���_�u���ł��Ȃ���I�@��ΐ����̑̈�w�K�J�[�h (��89��)

- ��w�N�^���̉^���V��

- �^

- �`�݂�ȂŁ@�P���@�p�[�@�W�����v�I�`

- ���w�N�^���̉^���i�����сj

- �^

- �`�ڎw���@�V�L�^�I�`�[�������с`

- ���w�N�^����^���i���蕝���сj

- �^

- �`�������@�������ā@�����ց@���ڂ��I�`

- �w�K�w���v�̂������I�@��̓I�E�Θb�I�Ő[���w�т̑̈���ƂÂ��� (��88��)

- ��w�N�̃{�[���Q�[�����ށu�{���o�[�Q�[���v�̎��H

- �^

- �u�ʍœK�Ȋw�сv�Ɓu�����I�Ȋw�сv�̎��Ƃ͂������H���悤�I (��5��)

- �u�悶�̂ڂ�t�����v

- �^

- ����ŒP�������܂����I���Ə���̐����V�i���I (��5��)

- �J�r���т͒��є����o���O�ɔn���т���I

- �^

- �`�^�����F�n���с@�̈�E�w�N�F���є����g�����^���V�сE�P�`�Q�N�^���є��^���i�����j�E�R�`�U�N�`

- �q�ǂ��̖₢���O���O�������o���I�ڂ���E���R�̋��ފJ���m����EICT�ҁn (��5��)

- �{�[���𓊂��铮��������o���v�[���X�e�B�b�N

- �^

- ���l�Ȋw�ѕ���ۏႵ�Ďq�ǂ������S�����Ί�ɂ���I�@UD�̈�uSelect�^�������v (��17��)

- about�u�q�g�v�����t�̌��t��I��

- �^

- �̈���Ƃ�AI���g���Ă݂�I���ʓI�Ȋ��p�̂��߂̂p���` (��5��)

- ���앪��AI�́C���w�Z�̑̈�łǂ̂悤�Ȋw�т��\�ɂ��܂����H

- �^

- ��������̒c�̉��Z������I�t���b�O�^���v���O�����m���恕���Z�\�t���n (��5��)

- �t���b�O�^����{�́u���v�I��S��ʁw���C���b�N�x�A

- �^

- �N���X���J���O�b�Ɛ[�܂�I�@�Ȃ�Ƃюw���u�����Ȃ�v (��53��)

- �݂�ȂŃW�����{���[�I�@Part�Q

- �^

- �y���݁z�}���K�Őg�ɂ��I�̈�w���̊�{�̃L

- �^

- �ҏW��L

- �^

�ҏW��L

�@�������́A���є��^���̏�Â���𒆐S�ɐ搶���Ɏ��H����Љ�Ă��������܂����B

���є��^���́A�����⎖�̂��N����₷���ƍl�����Ă��āA���ۂɔ������Ă��܂����Ƃ�����܂��B���̌����Ƃ��āA�q�ǂ��������g�ɂ��Ă��銴�o�E�Z�\�Ǝ��g�މۑ�̓�Փx�̃Y�����傫���悤�ł��B

�@�Ⴆ�A�q�ǂ������ɂƂ��ĈՂ�������ꍇ�́A�ۑ肩��O��Ă��܂�����A�����Ȓ�������Ă��܂����Ƃ�����܂��B�܂��A��Փx����������Ɗ��o�E�Z�\�������Ă��Ȃ��̂ł����⎖�̂̐S�z������܂��B���̂��߁A�{���W�ŏЉ�Ă��������Ă���Q�̎��_����ɂȂ�܂��B

���q�ǂ������̊�b���o�E�Z�\�����߂Ă���

�����S�ȏ�̐ݒ�

�@���є��^���Ɍq�����b���o�E�Z�\�𑁂���������g�ɂ��Ă������Ƃ�A�ꌩ����ƒ��є��^���ƌq����Ȃ��悤�Ȃ��̂��q�ǂ��������I�݂ɐg�̂𑀍삷���ŕK�v�ł��B�Q�ڂ́A�����̋����𐧌������肯���⎖�̂��N����Ȃ��悤�ɏ�̐ݒ肪�K�v�ł��B����̗l�X�ȃA�C�f�A���ǎ҂̐搶���̎��H�Ɋ�������A�q�ǂ�����������Ă݂����Ȃ��Â���Ɍq����K���ł��B

�@�@�@�^���ė��@�k��

-

�����}��

�����}��- �����{�����̂��߂̊�b���o���̉^���̃l�^�ɍ����Ă���̂ŁA���̋L���͂ƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂����B2025/9/1440��E���w�Z����

- ���є��^���ɂ����Ăǂ̂悤�ȍH�v������A�q�ǂ��������M���ł�����Ƃ��ł���̂����킩�����B2025/7/2530��E���w�Z����

PDF

PDF