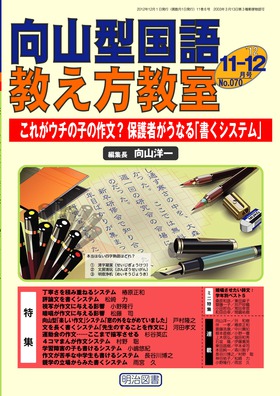

- ���W�@���ꂪ�E�`�̎q�̍앶�H�ی�҂����Ȃ�u�����V�X�e���v

- ���J����ςݏd�˂�V�X�e��

- �u���J���v�́A�q�ǂ�����߂�����܂ŌJ��Ԃ�

- �^

- �]�_���������V�X�e��

- �]�_���͎��Ƃ̔��f�A��b�́E���p�͂����߂���

- �^

- ���ʂ��앶�ɗ^����e��

- ���ʐ��Ɠ��L�̗ʂ��瑊�֊W���l����

- �^

- �Ï����앶�ɗ^����e��

- �Ï��ł݂�݂邤���ɍ앶��������悤�ɂȂ�

- �^

- ���R�^�u�y�����앶�v�V�X�e���u���̊O���Ȃ��߂Ă��܂����v

- ���t�̓x�ʂ��q�ǂ��̔��z�������o���A�y�������Ƃɂ���

- �^

- ���������V�X�e���u�搶�̂��邱�Ƃ��앶�Ɂv

- �����̊w���̍앶��]�肷���͂ƕ��ёւ����

- �^

- �^����̍앶�c�c�����܂ŕ`�ʂ�����

- �q�ǂ��̍앶�̏����o�������ρ\���R���H�u�^����̍앶�v

- �^

- �S�R�}�܂앶�V�X�e��

- �q�ǂ�����A���R�[���A�ی�҂����S�u�S�R�}�܂앶�v

- �^

- �w�K��Q�̎q��������V�X�e��

- ���R�^�앶�w�������ׂ������B�Ⴊ���q�ǂ��ɉ��p����`���[�L���O�������[�ƌl�̏�Ԃɉ������w���W�J�`

- �^

- �앶�����Ȓ��w����������V�X�e��

- ���͔�]�ƒʐM�����w���ɏ����͂�ۏ���

- �^

- �e�w�̗��ꂩ��݂������V�X�e��

- �e�q�̌𗬂ݏo���u�앶�V�X�e���v������

- �^

- �V�^�w������𗧂Ē�������Ƃ��Ă̏����V�X�e��

- �������������遨���J���遨�ق߂遨�F�߂�

- �^

- �q�ǂ��̃m�[�g����鏑���V�X�e��

- ��ʂɏ������Ƃ����ʂɂȂ�

- �^

- �q�ǂ��̕��͂��ǂ�ǂ��Ȃ�V�X�e��

- �^

- �~�j���W�@�Ï��������������@�w�N�ʃx�X�g�T

- �P�N�F���Y�������ӂ�鎍�����������߁`�ω��̂���J��Ԃ���Ï��V�X�e�������āA�܂��́w�����o�����Ɓx���d�v�ł���`

- �^

- �Q�N�F��l�ɂȂ��Ė��ɗ������A�`���I�ȕ����ɐG��Ċw�ׂ�V�щ�

- �^

- �R�N�F�`���I�Ȍ��t�̃��Y���A���t�̂������낳�������鎍���ŁA�y���݂Ȃ���̂������˂�

- �^

- �S�N�F�ǂ̎q���o�����鎍����p�ӂ��A�y�������g��

- �^

- �T�N�F�����R�c�R�c�W�X��

- �^

- �U�N�F�Ï��Ɋ����ƁA�q�ǂ������͂�������̂��D�ނ悤�ɂȂ�

- �^

- ���w�F�U���E�C���E�ÓT����A�͂̂��鋳�ނ�I��

- �^

- ���ʎx���w���F�q�ǂ��̎��Ԃɍ��킹�A�p���I�ɈÏ��Ɏ��g��

- �^

- �������C�u���̑̌��ŋ����̎��H���ς����

- ���C�u�Łu��C���v��̌����Ă��Ȃ���C�艞���̂���ǎ��͂ł��Ȃ�

- �^

- �u�Ӗ��Ɣ͈́v��₤���ƂŎq�ǂ������t���V�����R�[�h���l���ł���

- �^

- ���̃N���X�ŃE�P���ی�ҎQ�ώ��� (��5��)

- �Q�ώ��Ƃō��u�e�q�̉́v

- �^

- �������I��54����R�^���ꋳ��������

- �ߋ��ő�̎Q����570���I�@�M�C�ɕ�܂��������

- �^

- �����R����

- ���p�Ȃ����́C��۔�]�ɑ�����

- �^

- �����_��

- �앶�̗͂��ǂ̂悤�ɂ��Ă������̂�

- �^

- �J�a���́u�{�C�Ŋw�ԍ���w�v (��5��)

- ���t�́u���H�I�Z�p�v�����w�����ׂ��ł���

- �^

- �`�u�v�����Ƃ���A�����Ƃ���ɏ����Ȃ����v�͎w���̕������`

- ����m�[�g����C���[�W������R�搶30��̎��� (��5��)

- ���R���̎��Ƃ͐^���ȁu���ތ����v�̔��f�ł���

- �^

- �V���ނ�����ł��ǎ��ł���悤�ɗ������� (��5��)

- �u���M���������v�w�Z�}���T�N

- �^

- �V���ȏ��ɂ�������o�ꂵ���`���I���ꕶ���̎��ƂÂ��� (��5��)

- �G����q�ǂ��̈ӌ��������o��

- �^

- ���ށE�^�ő̌��̑w����������

- �^

- �s�n�r�r���ރ��[�X�E�F�A�����C�u�ł���Ƃ킩�����|�C���g (��5��)

- �e�X�g���I����Ă����ɓ�����n���Ƃǂ��Ȃ邩

- �^

- ���ʂȌ��t���킬�ɍ킮����

- �^

- ���R�^����ɒ���^�_���R�� (��69��)

- ���Ƃ̓W�J�́C���܂��܂���

- �^

- ������ƂŊ���I�]�Ȋw�Ɋ�Â��j���[���� (��5��)

- �u�A�^�}���v�̖�������������C�q�ǂ������ɖ�����点��

- �^

- �N���X�ň�Ԃł��Ȃ��q���ł���悤�ɂȂ��������h���} (��5��)

- �u���R�^�Ï��w���v���A���̏o�Ȃ��`�q��ς����I

- �^

- ���R�^�����w���͊��������Ȏq���~��

- �^

- ���B��Q�̎q�ǂ��̎��ȍm�芴�����߂���R�^����

- �����o���Ă͂����Ȃ��͋[���Ƃɒ���

- �^

- �`��������𐧌�����ƁC���ƋZ�ʕs�������m�Ȍ`�ŕ�������ɂȂ����`

- �u�q�ǂ�����������v�őg�ݗ��Ă�����̎��� (��5��)

- �u�ō���v��܂Ȃ����u�q�ǂ�����������v�őg�ݗ��Ă���̂�

- �^

- ���R���H��ǂ݉���

- �����Ȃ�̓ǂݕ��ŁA���ǂ����邱�Ƃ�J�߂�

- �^�E�E�E

- �`�u�C���v�̎��Ƈ@�@1986�N�U���@��c�旧��J���w�Z�T�N�P�g�`

- ���͔�]�r�M�i�[�Y (��5��)

- �u���_�v������Ǝ��Ƃ͂����ς��

- ���_���g�����ƂŁA���̏�i�𐳊m�ɕ`�����Ƃ��ł���

- �^

- �b�҂́u�ǂ��Ɂv���āu�ǂ����v���Ă���̂�

- �^

- ���B��Q�̎q�ǂ������Ȃ₩�ɕ�ݍ��ޏ����t�̌������� (��5��)

- �X���[���X�e�b�v�ƃG���[���X���[�j���O�ŁC���C���ێ�����

- �^

- ���R�^����Ő��ݏo���u���w���̎����v

- �������������͂��琬����

- �^

- �u�S�R�}�܂앶�v�Ȃ�ǂ̎q���y���������� (��5��)

- �S�R�}�܂앶�ŏK�n�ł���앶�Z�p

- �^

- ���[���{�s������Ŏq�ǂ����ς��\�[�V�����X�L�����邽 (��5��)

- �w�K�K����

- �^

- �w�̓e�X�g�a���ɑΉ��ł��镪�͔�]�̎��� (��5��)

- ������@�a���Ή��͂̈琬�@�@���̂Q

- �^

- �f�B�X���N�V�A�̎q�ɑΉ�����������H�p�` (��5��)

- ���t�͋��ނɂ��Ă����Ɗw�Ȃ���Ȃ�Ȃ�

- �^

- �ǎ҂̃y�[�W

- �{��ǂ�Ŋw�ԁB�T�[�N���Ŋw�ԁB�u���Ŋw�ԁB�l�Əo����Ċw�ԁB�{���̓ǎ҂́u�w�сv������R�^����ւ̊��҂������܂��B

- �ҏW��L

- �^�E�E�E

- ���R�^����ŐV���

- �^

- ���R�^����ɒ���^�w�苳�� (��71��)

- �^

�����R�����@���p�Ȃ����́C��۔�]�ɑ�����

�{���ҏW���^���R�@�m��

��w�̋�����Ǘ��E���t���C�s�n�r�r�E�@�����̂��Ƃ��C���̂悤�ɔᔻ����Ƃ����B

�@�s�n�r�r�E�@�����́C��̕��@���������āC���t�ɂ�点�悤�Ƃ��Ă���B

��w�̋������C��w�̎��Ƃ̒��ŁC���̂悤�Ȃ��Ƃ��C����������Ă�Ƃ����B

���B�́C��L�̂悤�Ȃ��Ƃ��咣�������Ƃ͂Ȃ��B�ނ���C�����̂��Ƃ��咣���Ă����B���B�̉�́u��{���O�v�ŁC�������Ă����B30�N���́C�@�����^����������Ƃ��ɔ��\�������͂ł���B

�ȉ��̓��e���B

�@�^���̊�{���O�͎��̂S�ł���B

�@����Z�p�͂��܂��܂ł���B�ł��邾�������̕��@���Ƃ肠����B�@�i���l���̌����j

�A�������ꂽ����Z�p�͑��݂��Ȃ��B��Ɍ����E�C���̑ΏۂƂ����B�i�A�����̌����j

�B�咣�͋��ށE����E�x���E���ӓ_�E���ʂ������L�^�������Ƃ���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ؐ��̌����j

�C�����̋Z�p����C�����̊w���ɓK�������@��I������̂͋��t���g�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��̐��̌����j

���B�́C�u��̕��@����������v���ƂȂǁC�����������Ƃ͂Ȃ��B

����Ɣ��Ɂu����Z�p�͂��܂��܂ł���v�ƒ�`���Ă���̂��B���̏�ŁC�u�ł��邾�������̕��@���Ƃ肠����v�ƕ��j�������Ă���B

�X�ɂ܂��C�u��̕��@���������Ȃ��v�����Ƃ��āC���O�̇A�������Ă���B

�������ꂽ����Z�p�͑��݂��Ȃ��B��Ɍ����E�C���̑ΏۂƂ����C�Ǝ咣���Ă���̂ł���B

��{���O�̇@�ƇA����C���B���C�u��̕��@����������v���ƂȂǁC����Ȃ��������Ƃ��C���킩�肾�Ǝv���B

�A���C�u����̋Z�p�v�u����̕��@�v�́C���̐l�Ɂu�����`������v�悤�ɁC�u���ށC����C�w���C���ʁv�Ȃǂ������L�^�������Ƃ���悤�咣�����B

����܂ł́C����_���ɂ́C���̂悤�ȃG�r�f���X���C�����������Ă����̂ł���B

�u�q�ǂ��̖ڂ��C�P���Ă����v�Ƃ����悤�ȁC�������ʂ̕����������̂ł���B

����ł́C�w��ł͂Ȃ��C���̐l�Ɓu�����`����v���Ƃ́C�ł��Ȃ��B���̐l�ƕ����������Ƃ́C�ł��Ȃ��B

���̂悤�ȋ���E�́u�����v�ɑ��āC��𓊂����̂ł���B

�X�ɂ܂��C�u�������邱�Ɓv���Ȃ������؋��Ƃ��āC���O�̇C������B�����̋Z�p���玩���̊w���ɓK�������@��I������̂́C���t���g�ł���Ǝ咣���Ă���̂ł���B

�L���Ȃv��w�̋���w���̋����́C���Ƃ̒��Łu��̕��@���������Ă���v�Ƃ����悤�Ȕ������Ă���B

���̋����͎��̂悤�Ɍ�����

�i�P�j����咣�́u��{���j�v���ǂ܂Ȃ��ŁC��w�Ŕ������Ă���B

�i�Q�j�܂��́C�ǂ�ł��C��������\�͂Ɍ����Ă���B

������ɂ��Ă��C��w�ŋ������鎑�i�͂Ȃ��B

���R�^����

-

�����}��

�����}��

PDF

PDF