- 高学年担任の指導の極意

- 学級経営

宇野弘恵直伝! 今月の極意

舐められてはいけない、厳しくしなきゃ…。高学年を「統率」するのに「厳しさ」は確かに必要です。でも、「厳しさ」って教師の言動だけを指すのではありません。環境設定で「厳しさ」を見せることもできるのです。

環境は口ほどに物を言う

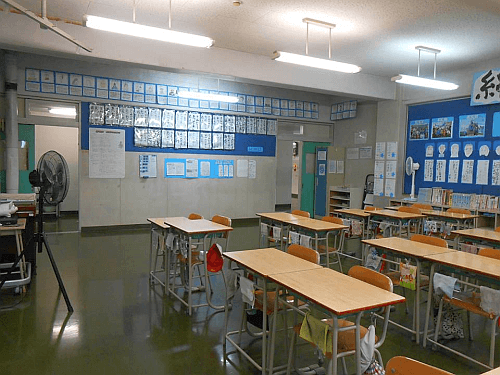

委員会活動で私の教室にやってきた他クラスの高学年。「先生、何かこの教室に来るとちゃんとしなきゃ、という気持ちになるのはどうしてですか?」と一言。私はにやりと笑って「壁と棚、そして掲示物を見て」と言いました。本棚の本がきっちり並んである、掲示物がまっすぐ均等に貼られている、壁は白く磨かれている…たったそれだけで、教室は「きちんと」したように見えるのです。環境は口ほどに物を言いうものなのです。

大事なことは決して譲らない

高学年の子どもたちは、教師の何を見て「この先生の指導には従わなければ」と思うのでしょうか。授業のうまさ、人柄、年齢やキャラクターなど様々な要素が挙げられると思いますが、「厳しさの有無」がかなり大きなウエイトを占めていると私は考えています。

「厳しさ」というと、力で集団を制圧するようなパワープレイを連想する方もいるかもしれませんが、決してそうではありません。目の前の壁を乗り越えようとしている思春期入口の高学年ですから、威圧的な指導をすれば反発心を煽ってしまいます。私が考える「厳しさ」とは、「大事なことは決して譲らない」こと。怒鳴らずしていかに厳しさを見せるかの手立てとして、教室環境を整えるということを提案したいと思います。

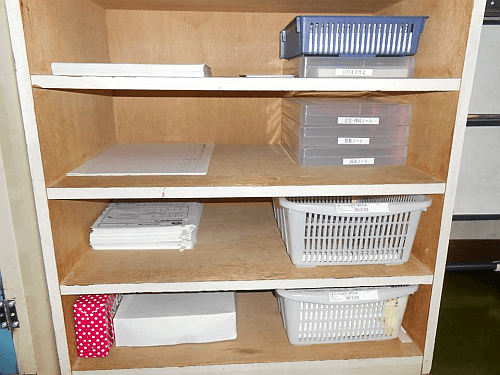

教室環境を整える

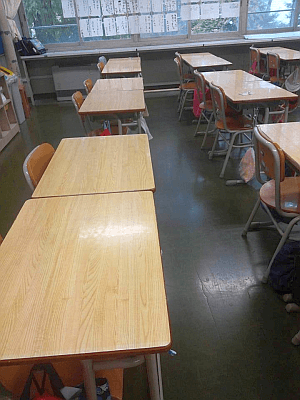

みなさん、ちょっと想像してみてください。床はゴミだらけ、壁にははがれた掲示物、机は曲がって配置、椅子は乱雑に出しっぱなし、ロッカーからはかばんや物がはみ出ている教室。この教室の担任はどんな性格だと想像できますか?一方、床には消しカス一つなく、床の掲示物はきれいに整い、机もイスと整然と並んでいて、ロッカーの中のものもきちんと収まっている教室。ここの担任はどんな人だと想像できますか。前者は、おおらかでのんびり…というより、無頓着でだらしない人柄を想像しませんか?対して後者は、きれい好きできちんとした人柄が思い浮かぶでしょう。前者に比べれ丁寧でまじめというだけではなく、厳しさを感じませんか?教室環境を整えることは教室美化へのこだわりの強さを示し、それは「指導を徹底する」というこだわりを示唆することと同じなのです。

「教室がきれい=こだわりをもって指導する先生=厳しさのある先生」ということを逆手にとれば、元来美化に興味関心のない人でも、そう見せることができるということになります。教室が整っているように見えるポイントを紹介します。

掲示物は「揃える」

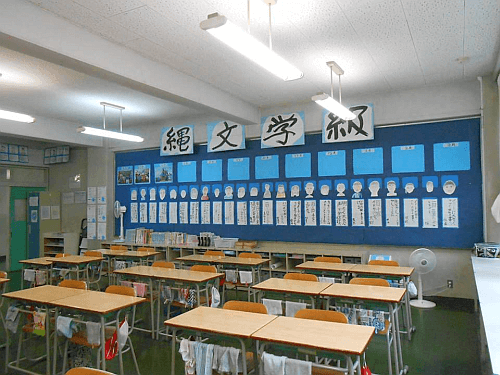

・色目を揃える

私は青系で全ての掲示物を統一。濃淡で変化をつけますが、かなり統一感があります。

・高さや幅を揃える

壁を採寸し、掲示物の枚数で割ります。あまりが余白。鉛筆で薄く小さくしるしをつけてから貼ると、均等にまっすぐ貼ることができます。

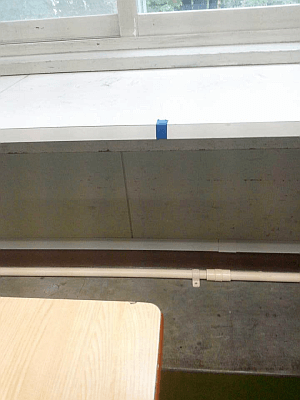

机は「揃えさせる」

壁に机を揃えるしるし(ビニールテープ)を貼ります。もちろん、こちらも採寸し、机と机の間が均等になるようにします。床にマジックでしるしを書く方法を取る方も多いと思いますが、これは「床に物を書いていい」と言っているのと同じ、指導の一貫性がないなあと私は思います。

ロッカーは「揃う」

ロッカーから物をはみ出さないのが基本。ひもなどがだらりと垂れないようにしまわせたり、大きなものは折り曲げてでも徹底してはみ出させないことが大事。はみ出していると通行の邪魔になったり物を踏んでしまい不衛生であったりすることを事前に話した上で徹底させるとよいでしょう。

かつて6年生をもっていたときのことです。休み時間が終わり教室に戻ると、わずかながら掲示物が斜めになっていました。一度外れて貼り直したと直感でわかりました。そこで、

「ここで誰か遊んだでしょう?」

と子どもに聞くと、当たり。なぜ見てもいないのにそんなことがわかるのかと不思議がると同時に、子どもたちは「先生、怖い!」と言っていました。「この先生は何もかもお見通しだな」という想いを抱かせたようです。

今月のまとめ

- 環境設定で、すきを見せない厳しさを体感させる。

- 「揃える」ための一手間を厭わない。その姿を見せることも「厳しさ」を見せること。