- インプット&アウトプット術

- 教師力・仕事術

今回は、若い先生には悩みが多いと思われる、保護者応対についてです。…という私自身も、先生になりたての頃はよく失敗し、保護者の信頼を得られず非常に苦労しました。そんな中で、先輩から教えてもらったり、講座に出たり、本を読んだりして身に付けた、保護者と関係を築くための「インプット&アウトプット」のスキルとマインドをお伝えします。

保護者の願いは…?

自分が親の立場になってみるとわかりやすいのですが、保護者の一番の願いはわが子の成長です。では、先生の願いはなんでしょうか。それは、担任している子の成長です。つまり、保護者も先生も願っていることは同じなのです。

なので、保護者に最初に伝えたいことは、「私は○○くんの成長を願っています」というメッセージです。それがきちんと伝われば、保護者との最初のかけ橋はつながったと言えるのではないでしょうか。

保護者対応ではなく、保護者応対

「保護者対応」「保護者応対」…この2つの違いは何でしょうか。たった一文字ですが、大きく違います。

- 保護者対応…対してから応じる(アウトプット→インプット)

- 保護者応対…応じてから対する(インプット→アウトプット)

対してから応じるのではなく、応じて対します。つまり、まず保護者の思いを受け入れて、それから対応します。「入れるが先、出すは後」です。保護者に対しても、インプットしてからアウトプットをする。その意識があれば、2つ目のかけ橋がつながります。

保護者と関係を築くためのインプット

(1)事前情報に要注意

まずは、「どんな保護者であるか」という情報をインプットします。前担任の先生や幼稚園の先生などから話を聞いて、できるだけメモをしておきます。情報はたくさんあったほうが良いです。けれども、子どもの情報と同じで、あまりネガティブなことを知っていると、その情報に引っ張られてしまいます。脳は無意識の内に先に入れた情報に引っ張られる「プライミング効果」というものがあります。情報をインプットする際は、この「プライミング効果」があるということを意識して過ごすことで、無意識の内にネガティブなものを集めてしまわないようにします。

(2)面談時に目の動きを見てみる

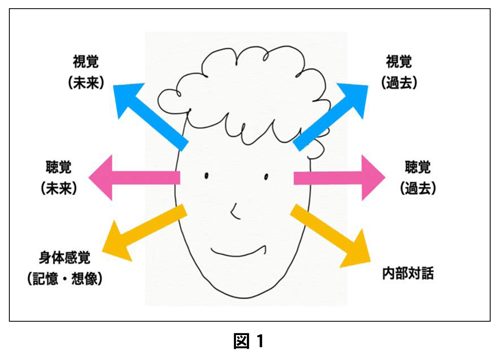

NLP(神経言語プログラミング)の視線解析と言われるものの一種で、話をする時に目の動きに注目をしてみます。目と脳はつながっているので、質問に対する答えを言う時に、どちらに黒目を動かしたかで、その人がどんな感覚優位な人であるのか、何を考えているのかがわかるというものです。

次の図を見てください。

「昨日、何食べましたか?」と質問をした時に、視線が上を向く人は視覚優位の人。視線が横を向く人は聴覚優位の人。下を見る人は身体感覚優位の人です。

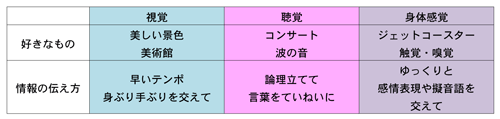

視覚優位の人は、きれいな景色が好きだったり美術館などを好んだりする傾向にあります。聴覚優位の人は音に敏感なので、コンサートが好きだったり、波の音が好きだったりします。身体感覚優位の人は、ジェットコースターや触ったり嗅いだりすることが好きな場合があります。

情報の伝え方にも3パターンあり、視覚優位の人には情景を思い出しながら、身ぶり手ぶりを交えて伝えます。早いテンポのほうが伝わりやすいです。聴覚優位の人には論理立てて、言葉を丁寧にすると伝わりやすいです。身体感覚優位の人には、感情表現や擬音語を多めにして少しゆっくりなテンポで伝えます。全体的に右側を見る人は未来傾向が強く、左側を見る人は過去傾向が強いと言われています。

この情報をもっているかどうかで、保護者と話す時や子どもと話す時にも、伝わり方が全然違います。先生自身のクセも大いに関係してくるので、自分が3つのうちのどの感覚優位であるのかを知っておくことも非常に大切です。当然ですが、視覚優位の先生は視覚優位の保護者や子どもに話が伝わりやすくなります。

保護者と関係を築くためのアウトプット

(1)通信を通じて

学級通信でどんどん自己開示をしていきましょう。自分の家族関係や面白かったエピソード、土日の過ごし方などを通信に載せていきます。先生の人となりを伝えることで安心感をもってもらうためです。人はわからないものは怖いと感じ、知っているものに安心感を覚えます。だからこそ積極的に自己開示をしていきます。先生が自己開示していくと、自然と保護者も開示してくれるようになります。

(2)懇談会を通じて

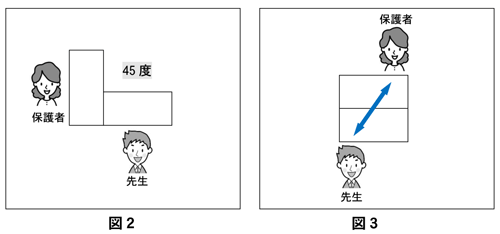

個別懇談はカフェ形式で行います。コーチングの基本なのですが、対面で話をすると人は心を開きにくくなります。ましてや正対すると嫌がおうにも緊張感は高まります。できるだけ45度の位置を保つようにします(図2)。無理であれば図3のように、真向かいに座るのでなく、少しだけずらすようにします。ちょっとした環境の配慮で、話しやすさが増すのであれば使わない手はないと思います。

話す前に緊張をほぐす意味でも、机の配置に気をつけて懇談をスタートしましょう。話す内容についても、メニュー表を提示して保護者に選んでもらいます。保護者に選んでもらうことで、話すのが苦手な方も安心して懇談にのぞめます。保護者が話をしたいのか、学校での様子を聞きたいのか、希望を聞くことができます。選んでもらうことで、保護者にとって居心地の良い懇談となり、10分〜15分の時間が有意義なものになります。

懇談会メニュー表

- 学校での様子を聞きたい

- 家での生活を相談したい

- 友達関係について教えて欲しい

- 学習状況について知りたい

- その他

今月のポイント

- 保護者の願いと先生の願いは一緒

- ちょっとしたテクニックを知っているかどうかで、結果が大きく違ってくる

- 常に保護者の立場になって考えてみると見えてくるものがある

〈参考〉

「NLP VAKタイプ分けテスト」(NLP-JAPANラーニング・センターHP)

https://www.nlpjapan.co.jp/