- インプット&アウトプット術

- 教師力・仕事術

皆さんは普段、SNSをどれくらい使っていますか?

年代によってメインとして使用するSNSは違うかもしれませんが、SNSはそこでしか得られない情報や発信をキャッチするのに非常に有意義であると言えます。けれども反対に、SNSを使っているのではなくSNSに使われている先生も多いなと感じることもあります。

では、教師はSNSとどう付き合っていくのが良いのでしょうか。

何のためにSNSを使うのか明確にする

- 教員として役立つアイデアの情報収集をする

- 教員以外で発信している人の考え方やマインドに触れる

- 自分の実践を発信することで、メタ認知する

- 学んだことをアウトプットすることで、知識から知恵へと変える

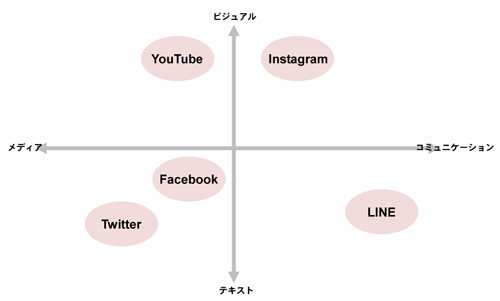

Facebook・Twitter・Instagram・YouTube・LINEなどなど、使えるサービスは山ほどあります。それぞれに属性や良さがあり、使っている年代も違えば、発信内容も全く違うものになります。

全部を使わなければいけないわけではありませんし、全くやらないという選択ももちろんありです。けれどもせっかく便利なツールが手軽に使えるのであれば、有意義に使えると良いでしょう。例えば30年前であれば、知りたいと思った情報があれば、その人の元へわざわざ出向いて聞きにいかなければ手に入らなかったものが、今では瞬間的に手に入るのです。気軽だから良いと言うわけではありませんが、欲しい情報がすぐ手に入るというメリットを、先生という仕事をしていく上で有効活用してみてください。

Facebookでのインプット・アウトプット

Facebookには、教員系のグループが数多くあります。自分の学びたいものを検索するとオープン(誰でも参加可能なもの)とクローズド(知っているメンバーで構成されるもの)なグループがいくつかあります。例えば板書だけを扱っているグループや、プログラミングについて、学び合いについてなどなど、多くのグループが存在します。

ちなみに私は、「クラス会議」に関するグループを運営しています。自分の興味がありそうなものがなければ、自分でグループを立ち上げてしまうのも良いでしょう。最初は知り合いに声をかけて、お互いに情報を共有します。最近読んだ本の内容や、実践をしていく上で困っていることなどを投げかけてみると、レスポンスをもらえます。お互いに情報交換をすることで、インプットとアウトプットの往還ができます。サークルを立ち上げるのも面白いですが、まずはFacebook上で情報交換することで疑似サークルを体験してもいいでしょう。

Twitterでのインプット・アウトプット

Facebookよりも匿名性が高く、一般に開かれたSNSと言えます。全然繋がりのない人の呟きを読むことができる一方で、自分の発信が思わぬ形で炎上することもあります。私も昔は怖いイメージがあったので、アカウントだけ開設して、10年ほど置いてあるだけの状態でした。しかし、私が「クラス会議の本を出したい!」と思った時、とある出版社の編集の方に、「フォロワーが5000人を超えたら、相談してください」と言われました。結果的には、その出版社とは違う出版社から本を出すことになりましたし、5000人を超えたからといって必ず本が出せますというものでもありません。けれども、Twitterを見ている人たちがどんな情報に興味があるのかとか、どんな情報があると「いいね」やRT(リツイート)が多いのかを観察してみると、いろんなことが見えてきます。学級経営でも同じですが、目の前の相手の裏側を想像してみるというのは、非常に大切なトレーニングになると思います。

また、教員以外の呟きも非常に面白いです。例えば、山口周(@shu_yamaguchi)さん、プロ奢ラレヤー(@taichinakaj)さん、赤澤岳人(@overalls_aka)さんなど、一見教育とは関係のない方のツイートも読んでみると、世の中に必要とされていることやアイデアなどを知ることができることもあります。これもTwitterならではのインプットと言えるでしょう。

Instagramでのインプット・アウトプット

写真がメインとなる媒体なので、板書を載せている先生が多いです。人に見られる意識を持つと技術は向上していくので、一日一枚などと決めて発信してみるのもいいですし、同じ学年を持っている先生の素敵な板書を真似してしてみるのもいいインプットになるでしょう。樋口綾香先生(ayaya_t_)のごんぎつねの板書は、非常に精錬されていて参考になります。ぜひ一度チェックしてみてください。最初からあのレベルまで行くのは至難の技ですが、目標とするところを明確にしておくことで、ゴールが見えてきます。「この人すごい!」という人を見つけて、TTP(徹底的にパクる)→TKP(ちょっと変えてパクる)→OKP(大きく変えてパクる)の流れでレベルアップをしてみください。パクるというと聞こえは悪いですが、要は真似するということです。徹底的に真似から始めてみてください。

YouTubeでのインプット・アウトプット

YouTubeの圧倒的な利点は、何かしながらでも活用できるということです。PCで他の仕事をしながら、料理をしながら、風呂に入りながらなどなど、時間効率が単純に2倍になります。それどころか、再生速度を1.5倍や2倍にすることで、本来の時間よりも少ない時間で学ぶことができます。私の場合で言えば、最近英語を学んでいるのですが、単語・リスニング・学習方法・フォニックスなどなど非常に多くの動画があります。家にいながら、さまざまな先生の学びを非常に効率的に受けられるというのは大きなメリットです。

1〜2年目の先生に向けては、私が作ったYouTube初任研シリーズをおすすめします。小学校担任をする上で少しでも参考になるように、計20本のシリーズが上げてあります。興味のあるものから覗いてみてください。

そして、さらに学ぶ意欲の高い方は、自分で動画作成にチャレンジしてみてください。自分の話し方や教え方をメタ認知することで色々な癖に気づき、改善点を見つけることができます。教室の中で子ども相手に授業をしていると、自己満足に陥りがちです。普段なかなか人に授業を見てもらうチャンスがないからこそ、自分で振り返る機会を設けてみると良いでしょう。

LINEでのインプット・アウトプット

仲間や職場内での相談などに使っている方も多いと思います。最近では、オープンチャットという身分を明かさなくても繋がれる機能が追加され、クローズだけどオープンな場も作ることができるようになりました。より気軽に情報交換ができ、Twitterのように人目を気にすることもないので使いやすいかもしれません。「SNSはちょっと…」と思っている先生にも、LINEであれば大丈夫という方も多いと思います。まずはここからインプットとアウトプットを始めてみると、気軽に始められるでしょう。

今月のポイント

- SNSによって色々な特徴があるので、自分に一番合うSNSを見つけよう

- まずはインプットをして、自分のものとする。情報を眺めるだけでなく使えるものへと転用しよう

- 自分がアウトプットすることで、学びをシェアする意識をもとう