- 学級づくりにいかす!体育授業

- 保健・体育

大縄の学習。続けていく内に、子どもたちの息も合ってきて、だんだんと記録が伸びてきました。しかし、ある日を境に記録は横ばいから、さらに落ちていく事態に。やる気の問題だと先生が力を入れるほど、記録は落ち込む一方。子どもたちからも「もう大縄やりたくない」という声が聞こえてきました。

授業でのこんな失敗ありませんか?

前回に引き続き大縄の指導についてですが、今回は意欲化をテーマにとりあげました。

ポイント1グラフを利用して視覚化する

「学級づくりにいかす」という視点から、まずモチベーションを上げる方策です。

関心・意欲のもたせ方を考えることは、「アクティブ・ラーニングの体育」においても大変重要です。

まず子どもと目標回数を設定し、模造紙で表を作ります。

(子どもたちと一緒に作るとより効果的です。)

縦が回数、横が日付です。

ここに折れ線グラフで毎回記入していきます。

そうすることで、練習の成果が視覚的に捉えられ、共有化されます。

目標がはっきり視覚化されると、やる気の持続がしやすくなります。

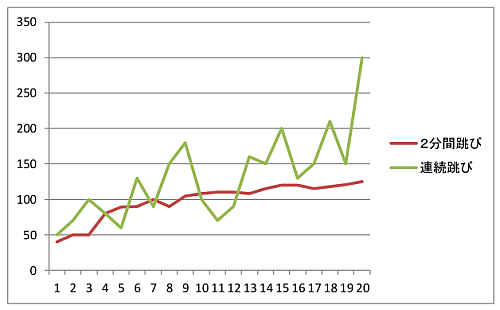

実際にグラフにしてみると、だいたい次のような形になります。

今回は、体育の導入10分程度の帯で時間をとる場合を想定しています。

これは例で作ったものですが、どの年も毎回だいたい同じ形になります。

(ちなみに2分間跳びとは、2分の制限時間内であれば、途中で引っかかっても跳んだ回数を加算していくものです。連続跳びは時間無制限で、引っかかるまで挑戦し続けるものです。慣れてくると連続跳びは5分以上跳び続ける持久的な運動になります。)

そして、必ずと言っていいほど起きる傾向がいくつかあります。

- 最高記録が出た後に記録が大きく落ち、低迷期がある。(特に連続跳び)

- 時間跳びはだいたい順調に記録が伸びる。

- 連続跳びは、ある日急激に記録が伸びる。

1は、緩みと現在の体力の限界まで跳んだことによる反動の両方が原因です。

2は、時間跳びでは数回引っかかっても記録に大きく影響が出ないためです。

3は、練習を続ける中で、全員の集中力が最大に高まる瞬間が訪れるためです。

グラフをつけていると、記録に挑戦したくなります。

日々の達成感が得られる、続けやすくなるなど、メリットがたくさんあります。

そうする中で、学級としての一体感も生まれてきます。

折れ線グラフへの記入は、学級づくりにも使えるツールです。

ポイント2レベルに応じて指導を変える

「こうするとうまくいく!」という方法が、万能でないのは周知の事実です。

なぜなら、学級そのもののレベルが違うから。

ですから、学級のレベルに応じた指導法を選択していく必要があります。

例えば、「体力の温存」という理由で、あまり高く跳ばないよう指導している場面を見ることがあります。

私は逆で、基本的に「高くジャンプする」ことを指導します。

高く跳ぶことのデメリットは「体力の消耗」です。

しかし実はそれは、連続300回を超えるぐらいから考えることです。

それ以下の回数で体力を使い切ることは不可能なので、高く跳ぶ方がメリットが多いのです。

高く跳んだ方が良い理由は、「跳び続けるにつれ、真ん中が一番引っかかりやすくなるから」です。

次のイラストを見てください。

回し手は、なるべくきれいに回しているつもりですが、それでもイレギュラーに縄が跳ね上がるのです。

普段から高く跳んでいないと、そこで引っかかります。

回し手は常に低くぎりぎりを通すつもりで回しますが、跳び手は常にイレギュラーに高く縄が跳ね上がった最大値に対応する高さで跳ぶのがポイントです。

そうすれば、理論上、体力がなくなるまでは引っかからないことになり、安定的に記録が向上します。

高く跳ぶには、腕を振って真上に跳ぶことが大切です。

腕で自然に全身を上に高く引き上げます。

ひざを曲げるジャンプは、ドスンドスンという負担感のあるジャンプの原因です。

おしりが落ちていると、後ろに跳ぶことになり、列の乱れの原因ともなります。

一方、頭が前傾していると、前に跳ぶことになってしまいます。

体幹を意識した真っ直ぐの良い姿勢で、「つむじから天井に引き上げられるイメージ」を伝えるとよいでしょう。

これらは、私が実際に子どもを見ていて気付いたことを指導した一例です。

全て、子どものレベルに応じて指導を変えていくことが大切です。

ポイント3指導のねらいは何か、はっきりさせて指導を変える

指導の時間は限られるため、何をねらいとするかは大切です。

たとえば縄を教師が回すか子どもが回すかの選択は、このねらいに応じて変わります。

私の学級では、最終的に必ず子どもが回し手になります。

最初は教師が回して教えることもしますが、だんだんと手放していくイメージです。

子ども同士で回した方が、「体力向上」にも「学級づくりにいかす」という視点からも、合致するのです。

教師は、離れることで、客観的に子どもを見ることができ、指導に徹することができます。

うまく跳べない子どもにも、直接指導してあげることができます。

またこれは子どもに「自分達の力で成し遂げた」という感じをもってほしいというねらいもあります。

自分たちで回した方が、より強い達成感があるのです。

テクニックの話はたくさんあります。

しかし、テクニックは「心・技・体」の中の一つにすぎないのです。

一番大切なのは、「心」を育てることです。

しかしながら、「技」や「体」の部分が支えている面もあります。

三つが互いに支え合っていると考えていいでしょう。

教師は「技」を伸ばす技術があるからこそ、「心」や「体」を育てられます。

教師の言うことをきいても伸びないのでは、やがて心も折れ、離れていきます。

「心・技・体」をトータルに育てる手段として、大縄にぜひ取り組んでください。

今月の格言

教師は「技」を伸ばす技術があるからこそ、「心」や「体」を育てられる。