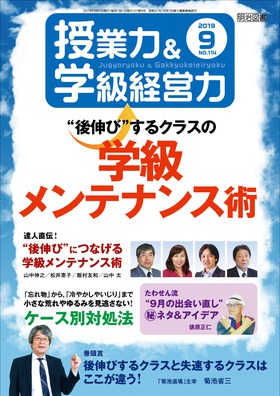

- 特集 “後伸び”するクラスの学級メンテナンス術

- 扉(特集について)

- 巻頭言 後伸びするクラスと失速するクラスはここが違う!

- /

- 達人直伝! “後伸び”につなげる学級メンテナンス術

- 基礎的基本的生活習慣,学習習慣のチェックが大事

- /

- 自主性と自信を伸ばすメンテナンス術

- /

- 夏休み明けの子どもたちの気持ちを想像し,温かな指導を

- /

- 全体の「空気」を変える工夫と些細な変化に気づく力

- /

- 2学期目前! 9月のリスタートをスムーズに切るためのチェックリスト

- /

- 心も整う教室環境メンテナンス術

- /

- たわせん流“9月の出会い直し”(秘)ネタ&アイデア

- 「どこが変わったでしょうか?」

- /

- 小さな荒れやゆるみを見逃さない! ケース別対処法

- 時間が守れない

- /

- 忘れ物が多い

- /

- 授業中の私語が多い

- /

- 当番活動にやる気が感じられない

- /

- 服装や髪型が乱れている

- /

- 休み時間に一人でいる子がいる

- /

- 冷やかしやいじりが聞こえる

- /

- 子どもも保護者も大満足! 夏休み作品展示のアイデア

- /

- グレードアップ! 当番活動&係活動の見直しポイント

- 日直

- /

- /

- 給食

- /

- /

- 掃除

- /

- /

- 係活動

- /

- 達人だけが知っている 運動会&合唱コンクールを成功に導く3つの秘策

- 運動会

- /

- 合唱コンクール

- /

- 夏休みモードも吹き飛ぶ! 学年別・2学期の面白授業開きネタ

- 小学1年

- /

- /

- 小学2年

- /

- /

- 小学3年

- /

- /

- 小学4年

- /

- /

- 小学5年

- /

- /

- 小学6年

- /

- 不登校ゼロを実現するコンプリメントトレーニング (第2回)

- 不登校の真の原因と自信の水

- /

- 田村学監修 Q&Aでわかる! 「主体的・対話的で深い学び」への授業改善 (第6回)

- 「対話的な学び」を成立させるための教師力&「主体的・対話的で深い学び」につなげる「振り返り」

- /

- クラスがまとまる! 笑顔が広がる! 今月の学級経営ネタ (第6回)

- 低学年/授業の中に「療育っぽい動き」を取り入れて,子どもの成長を支えよう

- /

- 中学年/どの子どもも取り組みやすく,笑顔になる詩

- /

- 高学年/自分たちの良さに目を向けよう!

- /

- 中学/昼休みは生徒と触れ合える絶好の時間

- /

- すうっと気持ちが楽になる 先生のための心の処方箋 (第6回)

- 9月/先生たちと親しくなれず職員室にいづらくなったら

- /

- 世界一やさしい社会科授業づくり講座 (第12回)

- 教材づくり

- /

- そのサイン,クラスが荒れる前ぶれです (第5回)

- 9月/学級の役割を拒否する子どもが増えていませんか

- /

- 菊池省三監修 授業で使えるコミュニケーションゲーム (第6回)

- 低学年/9月の授業で使えるコミュニケーションゲーム

- /

- 中学年/9月の授業で使えるコミュニケーションゲーム

- /

- 高学年/9月の授業で使えるコミュニケーションゲーム

- /

- 評価までバッチリわかる! 教科書教材でつくる楽しい道徳授業 (第6回)

- 小学校/道徳科に生かす授業スキルII 児童の考えを類別整理する

- /

- 〜教材名:「雨のバスていりゅう所で」(全社 中学年/C 規則の尊重)〜

- 中学校/夏休み明けに見直そう「基本的な生活習慣」

- /

- 〜教材名:「独りを慎む」(日本文教出・3年 A 節度,節制)〜

- 子どもが自分で動き出す! イガせん流クラス・学びづくり (第6回)

- 学級目標を育てよう

- /

- EdTechで変わる教室の学び (第6回)

- デジタルテクノロジーは対面型教育の代替えなのか?

- /

- 二瓶弘行&国語“夢”塾プロデュース 言葉の力がぐんぐん伸びる! みんな大好き『国語あそび』 (第6回)

- 低学年/暗唱

- /

- 〜「スパイダーマンゲーム」で楽しく暗唱しよう!〜

- 中学年/オノマトペ

- /

- 〜オノマトペカードをつくり,ゲームを楽しもう!〜

- 高学年/読書

- /

- 〜読みの視点メモを交流しよう!〜

- 発問で見る「数学的な見方・考え方」を働かせる算数授業 (第6回)

- 答えが1小さくなるかけ算の式を考えよう

- /

- 〜6年/文字と式(活用)〜

- 編集後記

- /

- 季節を楽しむわくわく造形アイデア (第6回)

- ○○応援マスコットキャラクター

- /

編集後記

「夏休み明けは,1学期に定着していたはずのあらゆるしつけが絶対にゆるむ」。

昨年,本誌の9月特集号でご執筆いただいた先生の,この言葉が印象に残っています。「絶対に」という強い言葉から,どんなに1学期にうまく行っていた学級でも,2学期初めの対応を間違えると,知らない間に崩れていくケースがあると感じます。

長い夏休みは,子どもの家庭環境等によっても,大きく過ごし方が変わります。心身ともにリフレッシュし,学校に戻ってくる子どもがいる一方で,不規則な生活サイクルを引きずったまま,全く学校モードになっていない子もいます。

そんな子どもたちの学校モードをONにするには,しっかりと学級のルールや教室環境をメンテナンスしていくことが大事だと感じます。

しかしながら,もし私が教師だったら,新学期の「学級開き」「授業開き」までは,しっかりと準備をしても,2学期は1学期の延長線上でスタートしてしまいそうです。

そこで今号では,学級をしっかりとメンテナンスし,よりよいリスタートを切るための様々な方法を紹介いただきました。

また,2学期は行事等も多く,子どもが非日常の中で新たなことを学ぶチャンスが多い時期でもあります。1学期の成長を,うまく2学期の学習や生活につなげることができれば,大きく“伸びる”ことにもつながると感じます。

2学期の成長を促すような,「後伸び」という視点からも,アプローチいただきました。

/茅野 現

-

明治図書

明治図書- 後伸びするための為に子どもに見通しを持たすこと、更なる場を整えることは大切だと考えました。システムづくりや仕掛けも効果的に取り入れることで大きく後伸びできると思いました。再確認の視点と、新しい視点がもてました。2020/5/1340代・小学校教員

PDF

PDF