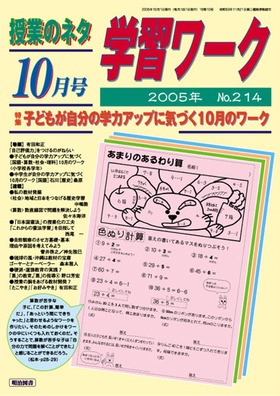

- “ءڈWپ@ژq‚ا‚à‚ھژ©•ھ‚جٹw—حƒAƒbƒv‚ة‹C‚أ‚‚P‚OŒژ‚جƒڈپ[ƒN

- ٹھ“ھک_•¶

- پuژ©Œب•]‰؟—حپv‚ً‚آ‚¯‚é‚ج‚ھ‚ث‚ç‚¢

- پ^

- ژq‚ا‚à‚ھژ©•ھ‚جچ‘Œê—حƒAƒbƒv‚ة‹C‚أ‚‚P‚OŒژ‚جƒڈپ[ƒN

- ‚P”Nپ^•¨Œê•¶‚ً‘z‘œ–L‚©‚ةٹy‚µ‚“ا‚ق‚ة‚ح

- پ^

- ‚Q”Nپ^پuƒRƒgƒo‚ج‚آ‚ك‚ ‚ي‚¹پv‚إŒêœb—حƒAƒbƒv

- پ^

- ‚R”Nپ^پu‘n‘¢—حپv‚ً”ٹِ‚³‚¹‚éپپ‚SƒRƒ}–ں‰و‚ة’§گيپIپپ

- پ^

- ‚S”Nپ^“¯‚¶’‡ٹش‚جٹ؟ژڑƒNƒCƒY

- پ^

- ‚T”Nپ^ƒXƒeƒbƒv‚ً‚س‚ٌ‚إپCچى•¶‚ًڈ‘‚±‚¤پI

- پ^

- ‚U”Nپ^پuٹ؟ژڑƒڈپ[ƒNپv‚إٹw—حƒAƒbƒv‚ة‹C‚أ‚±‚¤پI

- پ^

- ژq‚ا‚à‚ھژ©•ھ‚جژZگ”—حƒAƒbƒv‚ة‹C‚أ‚‚P‚OŒژ‚جƒڈپ[ƒN

- ‚P”Nپ^‚‚è‚ ‚ھ‚è‚ج‚½‚µژZ‚ح‚³‚‚ç‚ٌ‚عŒvژZ‚إ

- پ^

- ‚Q”Nپ^ژهگlŒِ‚ًŒ©‚آ‚¯‚ؤ

- پ^

- ‚R”Nپ^’N‚à‚ھ‚إ‚«‚邵‚©‚¯‚½‚ء‚ص‚èƒڈپ[ƒN

- پ^

- ‚S”Nپ^گwژو‚èƒQپ[ƒ€‚©‚ç–تگد‚جٹwڈK

- پ^

- ‚T”Nپ^‹³‰بڈ‘ڈمٹھ‚ج‚¨‚³‚ç‚¢‚ً‚µ‚و‚¤

- پ^

- ‚U”Nپ^•،ژG‚ب—§‘ج‚ج‘جگد‚à‚çپ`‚‚ç‚

- پ^

- ژq‚ا‚à‚ھژ©•ھ‚جژذ‰ï‚جٹw—حƒAƒbƒv‚ة‹C‚أ‚‚P‚OŒژ‚جƒڈپ[ƒN

- ‚T”Nپ^ƒZƒbƒg‚ة‚·‚邱‚ئ‚إپAٹضŒW‚ھŒ©‚¦‚ؤ‚‚é

- پ^

- ‚U”Nپ^ڈخ‚ء‚ؤٹy‚µ‚فپu—ًژj‚ج—حپvƒpƒڈپ[ƒAƒbƒv

- پ^

- ژq‚ا‚à‚ھژ©•ھ‚ج—‰ب‚جٹw—حƒAƒbƒv‚ة‹C‚أ‚‚P‚OŒژ‚جƒڈپ[ƒN

- ‚T”Nپ^ژہŒ±‚جŒ‹‰ت‚ًگى‚جژہچغ‚ةٹضŒW‚أ‚¯‚ؤ

- پ^

- ‚U”Nپ^ٹwڈK‚ج‚ـ‚ئ‚ك‚ئƒٹƒ“ƒN‚·‚éٹwڈKƒڈپ[ƒN

- پ^

- ’†ٹwگ¶‚ھژ©•ھ‚جٹw—حƒAƒbƒv‚ة‹C‚أ‚‚P‚OŒژ‚جƒڈپ[ƒN

- چ‘Œêپ^ژ‹ژت‚جڈم’B‚ًٹm‚©‚ك‚éƒڈپ[ƒN

- پ^

- ژذ‰ïپE—ًژjپ^پu–¾ژ،ˆغگVپv‚ھ‚ي‚©‚ء‚½پI‚ئ‚¢‚¤ƒڈپ[ƒN

- پ^

- ژq‚ا‚à‚ھƒTƒvƒ‰ƒCƒY‚ًٹ´‚¶‚éپu•¨پEژ‘—؟پv

- پ^

- —L“c•زڈW’·‚جƒپƒbƒZپ[ƒW

- پ^

- –ت”’‚¢–{‚ف‚آ‚¯‚½

- پwژِ‹ئ‚ًٹy‚µ‚‚·‚郆پ[ƒ‚ƒAژ–“Tپxپi—L“cکaگ³’کپj

- پ^

- پ`‚±‚ج–{ˆê“ا‚إƒlƒAƒJگlٹش‚ة‚ب‚ê‚éپ`

- پw—¼‚³‚ٌ‚ئ•à‚‰؛’¬پxپiڈH–{ژ،’کپj

- پ^

- پ`“Œ‹‰؛’¬‚ً—¼‚³‚ٌ‚ئˆêڈڈ‚ة‚ك‚®‚ء‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚ه‚¤پ`

- ژ„‚ج‹³چق”Œ@پ@“اژز‚ئ‚جƒcپ[ƒEƒGƒC

- ژذ‰ï‰بپ^’nˆو‚ئ“ْ–{‚ً‚آ‚ب‚°‚é—ًژjٹwڈK

- پ^پE

- ژZگ”‰بپ^گ”’¼گüگ}‚إ–â‘è‚ً‰ًŒˆ‚µ‚و‚¤

- پ^پE

- “ْ–{چ‘Œ›–@‚جژِ‹ئ‰»‚جچH•v (‘و19‰ٌ)

- پu‚±‚ê‚©‚ç‚جŒ›–@ٹwڈKپv‚ً–عژw‚µ‚ؤ

- پ^

- ‹³چقپEژِ‹ئٹJ”Œ¤‹†ڈٹپE‹َ’mژx•”‚ة‚و‚鋳چقٹJ” (‘و7‰ٌ)

- پuڈ¬‚³‚ب‹îپv‚©‚çپu‘ه‚«‚بگ¢ٹEپv‚ھŒ©‚¦‚é

- پ^

- پuپ›پ›پv‚ًژZگ”‚·‚é (‘و7‰ٌ)

- پuˆêگl‰½kgپH‰½Œآ“ü‚èپHپv‚ًژZگ”‚·‚é

- پ^

- ژ©‘Rٹدژ@‚ج‚³‚¹•ûٹî‘bپEٹî–{ (‘و7‰ٌ)

- ——R‚⌴ˆِ‚ًچl‚¦‚ؤ‚ف‚و‚¤

- پ^پE

- —®‹…‚ج•—پs‘چچ‡پEڈCٹw—·چs‚جژèˆّ‚«پt (‘و22‰ٌ)

- ƒSپ[ƒ„پ[‚ئƒiپ[ƒxپ[ƒ‰پ[

- پ^

- ‹³چقپEژِ‹ئٹJ”Œ¤‹†ڈٹڈî•ٌ

- پ^

- چd”hپE“¹“؟‹³ˆç‚جژہ‘H (‘و7‰ٌ)

- پuچFپv‚ج–{ژ؟‚ئ‹³چقٹJ”

- پ^

- پ`پu‰¶پv‚ج‹³ˆçپCپu‰¶پv‚جژw“±پi‚»‚ج‡Cپjپ`

- ژِ‹ئ‚جکr‚ً‚ ‚°‚鋳چقٹJ” (‘و7‰ٌ)

- ‘هچم‚جٹX‚ج“ء’¥‚ً’²‚ׂéپi‚Vپj

- پ^

- پ`‘هچم‚ئ‚¢‚¦‚خپu‚½‚±‚â‚«پvپu‚¨چD‚ف‚â‚«پvپ`

- •زڈWŒم‹L

- پ^

- ‹³‰بپE‘چچ‡‚ج–ع‚ةŒ©‚¦‚鋳چقٹJ” (‘و7‰ٌ)

- پwٹ™‘q‚ج‘ه•§پx‚ً‹³چق‰»‚·‚é

- پ^

—L“c•زڈW’·‚جƒپƒbƒZپ[ƒW

‹³چقپEژِ‹ئٹJ”Œ¤‹†ڈٹ•زڈW

پ@ژq‚ا‚à‚ھژ©•ھ‚جگ¬’·‚ة‹C‚أ‚‚±‚ئ‚ح—eˆص‚ب‚±‚ئ‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‹³ژt‚جژü“‚ب‚¨‚؛‚ٌ‚¾‚ؤ‚ھ‚ ‚èپC”z—¶‚ھ‚ ‚ء‚ؤپC‚و‚¤‚â‚‹C‚أ‚‚ج‚إ‚·پB

پ@‚»‚جژ‚جٹى‚ر‚و‚¤‚ح‘ه•د‚ب‚à‚ج‚إ‚·پB

پ@‚½‚ئ‚¦‚خپCگ…‰j‚إ‚P‚O‚چ‚‚ç‚¢‚µ‚©‰j‚°‚ب‚©‚ء‚½ژq‚ا‚à‚ھپC‹³ژt‚ھپu‘§‚آ‚¬پv‚ج‚µ‚©‚½‚ً‚µ‚ء‚©‚èژw“±‚µ‚½‚ئ‚±‚ëپC‚Q‚T‚چ‰j‚°‚½‚ج‚إ‚·پB‚±‚جژ‚جژq‚ا‚à‚ج‚¤‚ꂵ‚»‚¤‚بٹçپC‘ش“x‚حپC–¢‚¾‚ةٹo‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@‚ي‚½‚µ‚ھ‹³‚¦‚½‚ج‚حپC‰j‚¬•û‚إ‚ح‚ب‚پCپu‘§‚آ‚¬‚ج‚µ‚©‚½پv‚إ‚·پB‚±‚ê‚ھپC”ق‚جƒEƒCپ[ƒNƒ|ƒCƒ“ƒg‚إپC‚Q‚T‚چ‰j‚°‚ب‚¢‚±‚ئ‚ًŒ©‚آ‚¯‚½‚©‚ç‚إ‚·پB

پ@‚ظ‚ٌ‚ج‚؟‚ه‚ء‚ئ‚µ‚½ƒRƒc‚ًژw“±‚·‚邾‚¯‚إپCژq‚ا‚à‚ھپuٹw—حƒAƒbƒvپv‚ة‹C‚أ‚‚±‚ئ‚ح‚و‚‚ ‚è‚ـ‚·پB‚»‚ج‚±‚ئ‚ًپuƒڈپ[ƒN‚ً‚³‚¹‚邱‚ئ‚إ‹C‚أ‚‚و‚¤‚ة‚إ‚«‚ب‚¢‚©پv‚ئچl‚¦‚½‚ج‚إ‚·پB

پ@‚ ‚êپHپ@‚±‚ٌ‚ب‚ق‚¸‚©‚µ‚¢–â‘èپC‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚إ‚«‚½‚ٌ‚¾‚낤پB

‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚ةپCژ©‘R‚ج‚¤‚؟‚ة‹C‚أ‚‚و‚¤‚ة‚µ‚½‚¢‚ج‚إ‚·پB

پ@‚ي‚½‚µ‚ج‚و‚¤‚ب”N‚إ‚àپCپu‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½‚±‚ئ‚ھپC‚إ‚«‚½‚ئ‚«پv‚جٹى‚ر‚حپCژq‚ا‚à‚ب‚ف‚إ‚·پB

پ@’nگ}ژw“±‚ب‚ا‚إ‚àپC‚؟‚ه‚ء‚ئ‚µ‚½ƒRƒc‚ًژw“±‚·‚é‚ئپC‚ا‚ٌ‚ا‚ٌ’n–¼‚ھ’²‚ׂç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚èپC”M’†‚µ‚ؤ’²‚ׂ邱‚ئ‚ً‚â‚ك‚ب‚¢‚±‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

پ@گV‚µ‚¢‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚éپC‚ي‚©‚ç‚ب‚©‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ‚ي‚©‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚éپCکb‚¹‚ب‚©‚ء‚½‚±‚ئ‚ھکb‚¹‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚éپCٹo‚¦‚ç‚ê‚ب‚©‚ء‚½‚±‚ئ‚ھٹo‚¦‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚éپcپc“™پXپC‚¢‚¸‚ê‚àژq‚ا‚à‚جٹى‚ر‚ح‚ذ‚ئ‚µ‚¨‚إ‚·پB

پ@ˆê“x‚إ•×‹‚ھچD‚«‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پBچD‚«‚¾‚ئŒ¾‚¤‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

پ@‚P”Nگ¶‚ح‚P”Nگ¶‚ب‚è‚ةپC‚U”Nگ¶‚ح‚U”Nگ¶‚ب‚è‚ةپC‚ي‚©‚éٹى‚رپC‚إ‚«‚éٹى‚ر‚ً–،‚ي‚ي‚¹‚½‚¢‚ج‚إ‚·پB

پ@پu‚â‚ء‚½پIپ@‚إ‚«‚½‚¼پIپv‚ئپC‘هگ؛‚ً‚ ‚°‚é‚و‚¤‚بڈê–ت‚ً‚آ‚‚èڈo‚µ‚½‚¢‚ج‚إ‚·پB‚»‚¤‚·‚ê‚خژq‚ا‚à‚ح•د‚ي‚è‚ـ‚·پB‚±‚ٌ‚ب‚P‚OŒژ‚جƒڈپ[ƒN‚ً’ٌˆؤ‚µ‚½‚¢‚ج‚إ‚·پB

پi—L“cپj

-

–¾ژ،گ}ڈ‘

–¾ژ،گ}ڈ‘

PDF

PDF