- ���W�@���Ȏq�����c����Ȃ��I�Ȃ�Ƃюw��

- �y�z�u���͎q�����c���Ȃ��I�Ȃ�Ƃюw���v�ɕK�v�ȂQ�̂��ƁI

- �^

- ���Ȏq�E�Ȃ��Ȃ����ׂȂ��q�ǂ��ɂǂ�����悢���H

- �^

- �Ȃ�Ƃюw���@���ԑO�̊�b�m��

- �����C�ۊǕ��@

- �^

- �������C�p��

- �^

- �Z�Ȃ�E���Ȃ�@�U�N�Ԃ̋Z�n���}�b�v

- �^

- �N���X�S�����ׂ�悤�ɂ���I�O���с@�ł��Ȃ��������U

- ���������ѕ����r�W���A���`�F�b�N

- �^

- �����P�F�W�����v�����܂��ł��Ȃ�

- �^

- �����Q�F�Ȃ�����܂��Ȃ�

- �^

- �����R�F�葫�̃^�C�~���O������Ȃ�

- �^

- �Z�Ȃ�@�ł��Ȃ������ʎw���A�C�f�A

- ������

- �^

- �^

- ���⒵��

- �^

- �^

- ��������

- �^

- �^

- ��d����

- �^

- �N���X�S�����ׂ�悤�ɂ���I���Ȃ�W�̎����с@�ł��Ȃ��������U

- ���������ѕ����r�W���A���`�F�b�N�I

- �^

- �����P�F����^�C�~���O��������Ȃ�

- �^

- �����Q�F�ǂ��Œ��ׂ悢��������Ȃ�

- �^

- �����R�F�ǂ�����Ĕ������炢����������Ȃ�

- �^

- �݂�ȂɌo�����������I���Ȃ�̉�w��

- �^

- ���Ȏq���y�������g�߂�I�A�C�f�A�F�X

- �W�����s���O�{�[�h�����p���悤

- �^

- �Q�l�Œ��ׂ邩��

- �^

- �Ȃ�Ƃт̕]���@�ȊO�̃`�F�b�N�|�C���g

- POINT�P�@ICT�[���𗘗p���ā^Point�Q�@�g�킽���̐搶�h�Ƒ̈�m�[�g�����p

- �^

- ���̎q�̃��x���łł�����������I�Ȃ�Ƃъw�K�J�[�h

- ���

- �^

- �^

- ��w�N

- �^

- �^

- ���w�N

- �^

- �^

- ���w�N

- �^

- �w�K�w���v�̂ł���I�@�����̒P���v�� (��83��)

- ��w�N�^���є����g�����^���V��

- �^�E

- �`�^�J�V���E�����h�łƂт����悤�I�`

- ���w�N�^���є��^��

- �^�E

- �`�����̊w�т��f�U�C�����悤�I�`

- ���w�N�^���є��^��

- �^�E

- �`����C�w�ё����悤�I�`

- ���t�̊肢�Ǝq�ǂ��̊肢���_�u���ł��Ȃ���I�@��ΐ����̑̈�w�K�J�[�h (��93��)

- ��w�N�^�}�b�g���g�����^���V��

- �^

- �`�}�b�g de �r���S�I�@�ǂ��Ԃ���`

- ���w�N�^�}�b�g�^��

- �^

- �`�}�b�g�́u����́v�`

- ���w�N�^�}�b�g�^��

- �^

- �`�}�b�g���U Tuber �ɂȂ낤�I�`

- �y���݁z�̈�́u�킩��v���Ăǂ��������ƁH�@�q�ǂ��̋Z�\�i�K�ʁ@�w���̃|�C���g

- �^

- �w�K�w���v�̂������I�@��̓I�E�Θb�I�Ő[���w�т̑̈���ƂÂ��� (��92��)

- ���ʉۑ肾���炱�����܂��w��

- �^

- �u�ʍœK�Ȋw�сv�Ɓu�����I�Ȋw�сv�̎��Ƃ͂������H���悤�I (��9��)

- �u50�����ꂩ����v

- �^

- ����ŒP�������܂����I���Ə���̐����V�i���I (��9��)

- �S�_�ɐG��鎞�Ԃ𑝂₵�Ċ��o�E�Z�\�����߂鋳�ށI

- �^

- �`�^�����F�߁E�O��艺��E���ނ��E�ӂƂ�ق��@�̈�F�S�_�^���i�S�_���g�����^���V�сj�@�w�N�F�S�w�N�`

- �q�ǂ��̖₢���O���O�������o���I�ڂ���E���R�̋��ފJ���m����EICT�ҁn (��9��)

- ���R�Ƒ��肽���Ȃ閂�@�̃o�g���u�^�C�}�[�o�g�������[�v

- �^

- ���l�Ȋw�ѕ���ۏႵ�Ďq�ǂ������S�����Ί�ɂ���I�@UD�̈�uSelect�^�������v (��21��)

- about�u�R�g�v���[����I�ԁ@�u�Ȃ������n���h�e�j�X�˃o�g���n���h�e�j�X�v

- �^

- �̈���Ƃ�AI���g���Ă݂�I���ʓI�Ȋ��p�̂��߂̂p���` (��9��)

- �Θb�^AI�͊w�т̃p�[�g�i�[�ƂȂ肤�邩�H

- �^�E

- ��������̒c�̉��Z������I�t���b�O�^���v���O�����m���恕���Z�\�t���n (��9��)

- �t���b�O�^����{�́u���v�I��Q��ʁw������ feat.�\���x�B

- �^

- �N���X���J���O�b�Ɛ[�܂�I�@�Ȃ�Ƃюw���u�����Ȃ�v (��57��)

- ���̖��ȂŃJ�b�R�悭�I�@Part�R

- �^

- �ҏW��L

- �^

�ҏW��L

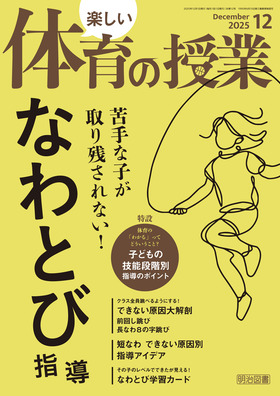

�@�������̃L�[���[�h�́C�u���Ȏq�����c����Ȃ��v�B

�@���݂̋���E�̃L�[���[�h�u�ʍœK�v����l��������ƁC�V�����l�����뜜����u�Ǖʁv�Ɋׂ��Ă��܂��܂��B���Ȏq�����c����C���ӂȎq�������y�����v��������悤�Ȏ��Ɨl�����C���[�W����郏�[�h�ł��B

�@�Z�Ȃ�Ƃт́C�ʂɐi�߂₷�����K�̐��ʂ��\��₷���C�u�����҂��n�����g�݂ɂ����h�v�Ƃ����������C���̍ő�̗��_�ł��B�̈�̋��ނƂ��Ă̑傫�ȉ��l���C�����ɂ���܂��B�w�K�J�[�h�ɂ����Ƃ��p�ɂɍs����̂����̓�������ł��B�{���ł��w�K�J�[�h�Ƀy�[�W�������Ă��܂��B

�@�Ƃ�����u�Ǖʁv�Ɋׂ�₷���Z�Ȃ�Ƃт̊w�K�ŁC�q�ǂ��X���u�Ǖʁv�ɂ��Ȃ��H�v���C���M�Ҋe�ʂ��킩��₷���q�ׂĂ���Ă��܂��B�w�K�J�[�h��p���Ă��C�u���Ȏq�����c����Ȃ��v���Ƃ������W�J����邱�Ƃ���������Ă��܂��B

�@����C���Ȃ�Ƃт́u�Ǖʁv�ɂ͂Ȃ�ɂ����̂ł����C���Ȏq���ߓx�ȃv���b�V���[�������₷�����ނł��B�O���[�v��N���X�݂̂�ȂŁC�����ȃX�e�b�v���オ���Ă������ƂŁC���Ȏq���u���c����Ȃ��v���Ƃ������Ă����Ă��������B

�@�@�@�^����@��

-

�����}��

�����}��

PDF

PDF