- ���W�@���R�ƕ��C�����ɂ߂�I���s���Ȃ����Ȓ��������R�i�x�w�K

- 01�@���R�ƕ��C�����ɂ߂�I���s���Ȃ����Ȓ����w�K�����R�i�x�w�K

- ���j�I�A�v���[�`�ōl����q�ǂ��̊w�тւ̃p�[�X�y�N�e�B�u

- �^

- 02�@�u���Ȓ����w�K�v�u���R�i�x�w�K�v�̂��̑O�Ɂ@�������Ă����������Ƃ̑�O��Ƃ�������̃X�e�b�v

- �q�ǂ��̊�Ƃ܂Ȃ�������Ă�

- �^

- 03�@���̎��R�i�x�w�K�A�Ԉ���Ă��܂��H�@�Љ�ȂŎ��s���Ȃ��i�ߕ�

- �Ȃ���ĂɂȂ錴���́������������Ȃ�

- �^

- 04�@�͂��߂Ă̎��Ȓ��������R�i�x�w�K�@���̃I�X�X�����ނÂ���

- ���E�̌Ñ㕶���Ə@���̂�����

- �^

- 05�@�Љ�ȁu���Ȓ����w�K�v�q�ǂ��̊w�ѕ��������P���f�U�C��

- �u�w�т̃v���Z�X�v�����o���u����w�ԁv�q��

- �^

- 06�@�����w�Z�ł����g�߂�I���Ȓ����w�K�����R�i�x�w�K�ւ̒���

- �t�H�[�}�b�g���Ƌ��L���ŕǂ����z����

- �^

- 07�@�킭�킭�p�t�H�[�}���X�ۑ�ł���I�Љ�ȁu���Ȓ����w�K�v���ƃf�U�C��

- �v�o�s×�r�q�k����A�V�����Љ�Ȏ��Ƃ̒n��

- �^

- 08�@���R�ƕ��C�����ɂ߂�I�Љ�ȁu���Ȓ����w�K�����R�i�x�w�K�v�����Ǝ��s�̃{�[�_�[���C��

- �q�ǂ��̊w�сu�������݁v�\�q�ǂ��́u�₢�v�Ɋ��Y�����ƂÂ���

- �^

- 09�@�y���ƍőO���z���R�ƕ��C�����ɂ߂�I���s���Ȃ����Ȓ������P�������R�i�x�w�K�v�����@���w�Z

- �R�N�y�͂��炭�l�Ƃ킽�������̂��炵�^���̂��̂߂��݁`�����������ɂイ����z

- �q�ǂ��̎��R�Ȋw�т̒��ɂ����P�������R�i�x�w�K�͐�����

- �^

- �S�N�y�n��̓`���╶���\��̐_�y�Ɋw�ԁz

- ���Ȓ����T�C�N�������ʓI�ɉw�W�Â���

- �^

- �T�N�y�킽�������̐����ƐH�����Y�z

- �ۑ�����̂��߂̖₢�̎��Ȓ���

- �^

- �U�N�y���l�̕����ƐV�����w��z

- ���R�ƕ��C�̋��ڂ��������Ȃ��|�C���g

- �^

- 10�@�y���ƍőO���z���R�ƕ��C�����ɂ߂�I���s���Ȃ����Ȓ������P�������R�i�x�w�K�v�����@���w�Z

- �n���I����y���E�̗l�X�ȏ��n��^�I�Z�A�j�A�B�z

- ���Ȓ����Ɋ�Â������R�i�x�w�K�̍H�v�\�����������Љ�Ɍ����đ��l�Ȍ����E�l������{�����߂�

- �^

- �n���I����y���{�̗l�X�Ȓn��^�k�C���n���z

- �n���I�Ȍ����E�l�����Ɠ��e�����𑣂��H�v

- �^

- ���j�I����y�ߐ��̓��{�Ɛ��E�^�]�˖��{�̐����`���{�����̉��v�z

- �u�����̖₢�v�ɓ����P���ۑ�ݒ�ƃc�[���[�]�ˎ���a�x�`�F�b�N���悤�I

- �^

- ���j�I����y�ߌ���̓��{�Ɛ��E�^����̓��{�Ɛ��E�̏��ۑ�z

- ���j�I����̂܂Ƃ߂������������Ȓ���

- �^

- �����I����y�������ƌo�ρ^�s��̓����ƌo�ρz

- ���ׂĂ����߂Ȃ��A���ׂĂ�C���Ȃ��w�т�

- �^

- �����I����y�������ƍ��ێЉ�̏��ۑ�z

- ���ȕ]���ƃt�B�[�h�o�b�N�ō��܂�w�т̎�

- �^

- 11�@�y���ƍőO���z���R�ƕ��C�����ɂ߂�I���s���Ȃ����Ȓ������P�������R�i�x�w�K�v�����@�����w�Z

- �n���y�n�������E�n���T���z

- ���{����H���Z�n���łr�q�k���s������ⳁ\���R�i�x�E���Ȓ����w�K���Ȃ��g�ݍ���

- �^

- ���j�y���j�����^���j�̔��z

- �₢�𗧂āA�₢�ɓ�����A�T�O�T���^���Ȓ����I

- �^

- �����y�����i�����j����������̂Ƃ��ĎЉ�ɎQ�悷�鎄�����^�@�̓����Ǝ������\���l�Ȍ_��z

- Google�T�C�g�����p���āu�_��v���w�ڂ��I

- �^

- �ŐV���œO�����I�@�ǂ��Ȃ�E�ǂ�����Љ�ȋ��� (��80��)

- ���w�Z�w�K�w���v�̎��{�����̐��ʂƉۑ�B

- �^

- �q�ǂ��̏�p�\�͂��琬����n�}�w�� (��20��)

- �����\�ȓd�͋�����d�͗��p�̂�������l����I

- �^

- �P�l�P��[�����L�����p�I���������ł悭�킩����ƂÂ���̋��ȏ� (��80��)

- �g�Ύ��ƌ��܂͍]�˂̉h

- �^

- �`�R�N���u�Ύ����炭�炵�����v�`

- �u�v�̊w�т�L���ɂ���I�Љ�ȁu�ʍœK�Ȋw�сv�ւ̒��� (��44��)

- �u�C�ɂȂ邱�Ɓv����L����w��

- �^

- 100���l�������I�����E�l������b���钆�w�Љ�@��l���n�}��ŐV���ƃl�^ (��68��)

- �y�n���E���j�z�u�`�[�Y����l�@���鉷�ыC��v�Ɓu���������Ƃ��̉e���v

- �^

- �`�Ⴂ��������w�Ԏ��Ɓ`

- �ŐV���ł����������I���j����͂ǂ��ς�邩 (��74��)

- ���j�w�K�ɂ�����u�Z�\�v�ɂ��čl����i�W�j

- �^

- �`�����̐����Ɗ��p�i���h����Ɂj�`

- ���A���Ȑ��E�Ɠ��{���킩��I�n�����ƃf�U�C�� (��32��)

- �u�ꏊ�̖��v�̃��A���ƒn�����ƃf�U�C���Q

- �^

- �u�n��v����l������j���ƃf�U�C�� (��8��)

- �q�g���[�E���[�Q���g�̉��֗��K����l���鐢�E�j

- �^

- �`�����w�Z�^���ے����̕ω����O���Ǝ������i�o�ϊ�@�Ƒ���E���j�`

- �Љ�Q������l����������ƂÂ��� (��20��)

- �u��̓I�ɎЉ�Q�悷�邽�߂̋���v���ǂ��������邩

- �^

- ������ς���Ɛ��E���ς��I�u�l�������Ȃ�v�Љ�Ȏ��� (��32��)

- �����Ə�ӂ���������Љ�Ȏ��Ƃ̉\���B

- �^

- �`���H��u������̒J�����v�`

- �����\�ȎЉ�̑n�����琬����Љ�ȋ��� (��20��)

- �Љ��ESD�̂��߂̋��މ��\���E�_�ƈ�Y�̑��k�y�@�\

- �^

- �q�S���Љ�ȋ���w��̍L��r���_�Ǝ��H�̊W��₢���� (��8��)

- �m���H�ғ��m�̋����n�u�����E�ǂށE���v��ʂ������H�ғ��m�́u�����v�C���̒n��

- �^�E

- �킪���̏��@�����Ɂu���̎��Ƃ���v (��332��)

- ���ꌧ�̊�

- �^

- �ҏW��L

- �^

�ҏW��L

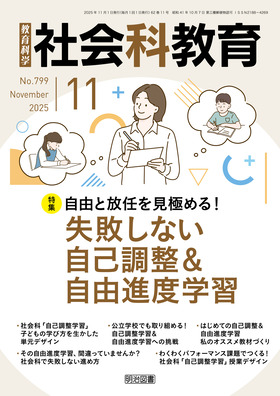

�@���ƂÂ���ɂ����āA�ʍœK�Ȋw�тɎ��g�ޗ��ꂩ��A�u���R�i�x�w�K�v�u���Ȓ����w�K�v�ɒ��ڂ��W�܂��Ă��܂��B

�@�@����x��K�n�x�ɉ������w�K���\�ɂȂ�

�@�A�����̃y�[�X�Ŋw�Ԃ��Ƃ��ł���

�@�B�w�K�ӗ~�̌�����̓I�Ȋw�т̎p�������܂��

�@�Ƃ����������b�g�������������A���ẴA�N�e�B�u�E���[�j���O�̎��Ɠ��l�ɁA�u����͎��Ȓ����w�K�ƌ�����̂��낤���H�v�u���̎��R�i�x�w�K�͕��C���Ă��邾���ł́H�v�Ƃ̎w�E��������H�����Ȃ��炸����悤�ł��B

�@�܂��A

�@�@�w�K�i�x�̊Ǘ���]���̓��

�@�A�q�ǂ��Ԃ̊w�K�i���̊g��

�@�B���t�̕��S��

�@�Ȃǂ̌��O�_���w�E����Ă��܂��B

�@���Ȓ����w�K�⎩�R�i�x�w�K�ւ̎��g�݂́A�q�ǂ��B�̂��߂ɂ��ǂ����̂��`�Ƃ̎v�����琶�܂�Ă�����̂ł��̃}�C���h���܂߁A��ő��d�����ׂ����̂ł����A����ŁA�u���t�̎肪������Ȃ��Ȃ�v�Ƃ�������������Ȃ����Ƃ�A�Љ�ȋ���ɂ�������ƂÂ���ő�ȕ����͂�����Ƃ���������ł̎��g�ނ��Ƃ̑�����w�E����Ă��܂��B

�@������11�����ł́A�u���R�ƕ��C�����ɂ߂�I���s���Ȃ����Ȓ��������R�i�x�w�K�v���e�[�}�ɁA���Ɖ��v�̈�̃g�s�b�N�Ƃ��Ē��ڂ���Ă��鎩�Ȓ����w�K�A���R�i�x�w�K�ɂ��āA���R�ƕ��C�����ɂ߁A�q�ǂ��B�ɗ͂����Ă����ɂ͂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ���Ȃ̂��A���̃|�C���g������ۂ̎��ƂÂ���܂ł�����Ă��������܂����B

�@�@�@�^�y��@��

-

�����}��

�����}��- ���Ȓ����w�K�͎����ɂ���Ċw�т̐[�����قȂ�₷������������Ă��܂��B����̂Q���̐搶�̋L���͗ǂ��Q�l�ɂȂ�܂��B2025/11/1550��E���w�Z����

- �l�X�Ȏ��Ⴉ��A�ڂ̑O�̐��k�ɂǂ�������Ă������̃C���[�W�������B�A�i���O�Ƃǂ������Č��ʓI�ɍs����������B2025/10/1920�㒆�w�Z���@

PDF

PDF