- ◎はじめに

- ◎本書の活用の仕方

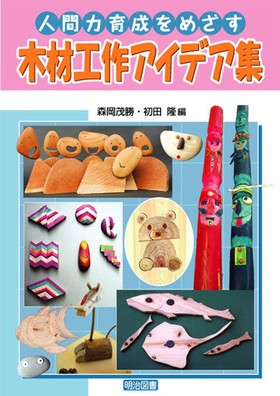

- 第1章 木材工作の考え方

- 1 木と親しみ,つくる喜び

- 2 「人間力」と木材工作

- 3 木材工作の基礎・基本

- 第2章 木材工作の実際

- 1 つくって親しむ

- ・ゆかいな森の仲間たち―かわいい動物レリーフ 【小・中学年〜中学/2〜4時間】

- ・これ,だぁ〜れ? 【小・高学年〜中学/10時間】

- ・木ころを作る 木ころで創る 【小・高学年〜中学/10時間】

- ・焼きスギのお面 【小・高学年〜中学/4時間】

- ・森の願い「変身させて」 【小・中学年/6〜8時間】

- 2 つくって遊ぶ

- ・木片ブロックあそび―間伐材を使った積み木 【幼〜小・低学年/2〜4時間】

- ・船をつくろう 【小・低学年〜中学年/4〜6時間】

- ・小枝の鳴子 【小・中学年〜中学/4時間】

- ・大漁お魚つり 【小・低学年〜高学年/4時間】

- ・変形ヨーヨー 【小・中学年〜中学/4時間】

- ・自作パズル―最小の枠に挑戦 【小・高学年〜中学/5〜7時間】

- 3 つくって使う

- ・木を使ってつくるランプシェード 【小・高学年〜中学/8〜10時間】

- ・スギ材を使って使うものをつくる 【小・中学年〜高学年/6時間】

- ・小枝の寄木コースター 【小・高学年〜中学/6〜8時間】

- ・木炭をつくろう 【小・高学年〜中学/4〜6時間】

- ・動物ピンチ 【小・高学年/4〜8時間】

- ・スギ「木口円板」によるコースター 【小・中学年〜中学/6時間】

- 4 つくって装う

- ・銘木でつくるブローチ&ペンダント 【小・高学年〜中学/8時間】

- ・アニマル「記念メダル」 【小・中学年〜高学年/4〜8時間】

- ・染め木のアクセサリー 【小・中学年〜中学/4時間】

- ・染め木のアクセサリー 【小・高学年〜中学/6時間】

- 5 つくって飾る

- ・廃材を使ってつくる顔 【小・中学年〜高学年/4〜6時間】

- ・割りばしで動物オブジェ―つないでつくって飾ろう 【小・中学年〜中学/2〜3時間】

- ・冗談バード 【小・高学年〜中学/10時間】

- ・くりぬき額 【小・高学年〜中学/10時間】

- ・透かし彫りをつくろう 【小・高学年〜中学/8〜10時間】

- ・そめ木をつるしてかざろう 【小・高学年/8〜10時間】

- ・トーテムポールをつくろう 【小・高学年/8〜12時間】

はじめに

以前,研究の一環から,近畿に在住されている伝統工芸士の中から100名余の方々に,主に日頃の仕事上の手順に関するモットーや仕事上の危機管理,さらには創作する上での心がけ等十数項目にわたっての記述式のアンケート調査を行ってご意見を聞く機会がありました。いずれの項目にも有意義な意見・回答が寄せられ,それはそれで今後のものづくり教育にとって貴重な成果が得られたのですが,最後に「小・中学生がものづくりに関して知ってほしいこと,学ぶべきこと」についての意見をお聞きしました。

結果は,「知ってほしいこと」に関しては,多くの意見が「手づくりの良さ・つくる喜び」,「手仕事には長い年月がかかる」,「手仕事でしかできないものもある」といったもので回答数の半数を超えていました。また,「今後学んでほしいこと」の回答には,「ものづくりをする体験の機会を多くする必要」,「何事にも失敗を恐れず,挑戦する気持ちを持ってほしい」,「継続の大切さ」等々意義ある回答をいただいたのです。そしてその中で,回答数の三分の一以上が表現の違いはあっても「刃物はものづくりの原点・刃物は危険と知らしめたうえで刃物を使う機会を増やすべきである」との意見がありました。なかには「大人の事なかれ主義で子どもがかわいそう」などといった意見もあり,教育現場から消えた加工道具としての小刀等の刃物使用の導入や正しい使い方の必要性を強く望んでおられました。

今回,木材を使ったものづくりに関して主に小学校の現場で奮闘されている先生方を対象に,これからの木工作の一助になればとの思いから本書を発刊することになりましたが,この思いは上述の伝統工芸士諸氏の未来にはばたく子どもたちへの思いでもあります。環境教育や総合学習の推進に伴って,森林やエコロジーに関する関心や知識が日ごとに高まってきていることは喜ばしいことでありますが,さらに一歩進めて,身近にある自然素材を使ったものづくりの体験は,これらの知識や関心をより強固にするものと思います。

木材は改めて言うまでもなく,有用な材として古くからわれわれの生活には欠かせないもので,特に日本人には身近な親しみある自然素材でもあります。今回取り上げる木工作の題材は,決して特殊で高価な木材を教材としているのではありません。自分たちの身近にある里山の雑木や間伐材,建材の端材等を主に材料としています。また,木工作に特別な技術や特別な道具が必要であるというのも錯覚といえるでしょう。教育としての木工作はあくまでも材料との対話によってつくる喜びを体験させることを主眼とすべきであると考えます。

本稿は,編者らの呼びかけに対して,別項に記載の執筆者がご多忙にもかかわらず,これまで現場で実践された事例をお寄せいただいた中から若干の解説を加えて系統的に編集させていただき,今後の取り組みへの提案としました。是非,一読していただき,図工の教材に止まらず,総合学習や自然学校等の取り組みの中で実践的に役立てていただきたいと念じています。

2008年 1月 /森岡 茂勝

-

明治図書

明治図書