- �͂��߂�

- �P�́@�Â��ȃN���X�͂����N���X�H

- �P�@���a�̃��W�F���h�̃N���X�͑�����������!?

- �Q�@�u���������N���X���_���v�ł͂Ȃ��I�u�f�iVery Good�j�ȑ��������Ƃ͇@

- �R�@�u�f�iVery Good�j�ȑ��������Ƃ͇A

- �S�@�u�Â��ȃN���X���n�j�v�ł͂Ȃ��I�m�f�iNo Good�j�ȐÂ����Ƃ�

- �T�@�u�f�iVery Good�j�ȐÂ����Ƃ�

- �U�@�u���Ƃ̂߂��āv�ɉ����Ă��Ă��A��Ƀ_���ȑ�������

- �Q�́@�q�ǂ��ƈꏏ�ɍl����u�ǂ����������v�u�������������v

- �P�@�u�������������v�Ƃ͉���

- �Q�@���Ƃɂ�����u�ǂ����������v�Ƃ͉���

- �R�@���Ƃ̏�ʈȊO�ɂ�����u�ǂ����������v�u�������������v�Ƃ͉���

- �R�́@�u�������������v�����܂��Ԃ����@

- �P�@�������������N���X������Ȃ����߂́u�R�̃��[���v

- �Q�@�u�R�̃��[���v�Łu�Ԃ₫�v�����Ƃɐ�����

- �R�@�u����������v���ƂŁu�R�̃��[���v��O�ꂳ����

- �S�@��������邩�瑛�������Ȃ�B����Ă͂����Ȃ��m�f�w��

- ���Ȃ��́A����Ă͂����Ȃ��m�f�w���ӎ��ɍs���Ă��܂��H

- ������������������m�f�w���P�@�u���O���������I�w���v

- ������������������m�f�w���Q�@�Ґ����˓I�Ɏ���

- ������������������m�f�w���R�@�傫�Ȑ��Ŏw������

- ������������������m�f�w���S�@�����������܂�

- ������������������m�f�w���T�@�����I������q�ɖ{��ǂ܂���

- ������������������m�f�w���U�@�̎��Ԃ������Ă��܂�

- ������������������m�f�w���V�@��������Ă��Ă��C�ɂȂ�Ȃ�

- �T�@�u�������������v�̃��Z�b�g�X�L��

- �S�́@�u�ǂ����������v����Ă鋳�t�̎藧��

- �P�@�u�ǂ����������v����Ă邽�߂ɕK�v�ȋ��t�̈ӎ�

- �Q�@�y�A�g�[�N�Łu�ǂ����������v��̌�������

- �R�@�y�A�g�[�N�̃��x�����グ�邽�߂�

- �S�@�y�A�g�[�N�ł�葽���̎q�Ɗւ�点�邽�߂�

- �T�@�NJ����Łu�ǂ����������v��̌������邽�߂̎藧�ĂR��

- �U�@�u�ǂ����������v��̌�������NJ����i���H�ҁj

- �V�@���[���h�J�t�F�Łu�ǂ����������v��̌�������

- �W�@�W�O�\�[�w�K�Łu�ǂ����������v��̌�������

- �X�@��Ď��Ƃ̉��ǂŁu�ǂ����������v��̌�������

- 10�@�q�ǂ���������̂ɂȂ鉹�ǎw���o���G�[�V����

- �o���G�[�V�����P�@�u������ǁv

- �o���G�[�V�����Q�@�u�X�s�[�h���ǁv

- �o���G�[�V�����R�@�u�_�E�g���ǁv

- �o���G�[�V�����S�@�u�Ђ����特�ǁv

- 11�@�u�w���������_�v�ɂȂ��鉹�ǎw��

- 12�@���t���w�����Ȃ����Ɓu�w���������_�v�ւ̒���

- 13�@�I�[�\�h�b�N�X�Ȉ�Ď��ƂɁA�{�P�ƃc�b�R�~���������

- ������

- �Q�l�����E�Q�l��i�ꗗ

�͂��߂�

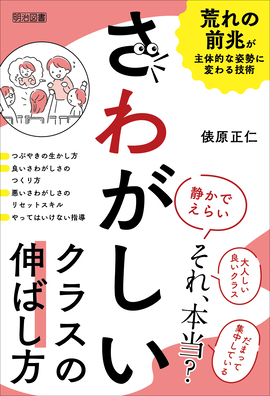

�@�w���킪�����N���X�̐L�����x�\�\�\

�@���̂�����ƕ��ς��ȃ^�C�g���ɖڂ𗯂߂����Ȃ��́A�����ƍ��A�����́u���v�ɕq���ɂȂ��Ă���搶�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�u���̎q�����A�Ȃ�ł���Ȃɗ��������Ȃ��낤�c�c�v

�@�u�����ƐÂ��ȃN���X�ɂ������̂ɁA���܂������Ȃ��c�c�v

�@����Ȃӂ��ɁA���X��������Ă���Ⴂ�搶��������܂���B

�@���邢�́A������x�̌o����ς�ł��āA

�@�u�w���킪�����x��L�����āA�ǂ��������ƁH�v

�ƁA���̃^�C�g���ɒm�I�Ȉ�a���ƍD��S���o�������̂����搶��������܂���B

�@�ǂ���ł����Ă��A���Ȃ��͍��A�����Ɉ���q�ǂ������́u���v�Ɛ^���Ɍ��������Ă�����ł��B���́A���̎p�����������t�Ƃ��čł���Ȏ����̈���ƍl���Ă��܂��B

�@�����b�͕ς��܂����\�\�\

�@���͖�O�t�F�X����D���ł��B

�@�R�̂ӂ��Ƃ�C�ӂ̍L��A�X���̑傫�Ȍ����A���ɂ͖q���L�����v��c�c

�@����ȏꏊ�ɑS�����特�y�t�@�����W���A�A�[�e�B�X�g�����̃p�t�H�[�}���X���J��L�����܂��B

�@���V���̒��Ŋ��������Ȃ���c�B

�@�J�ɑł���D���炯�ɂȂ�Ȃ���c�B

�@���b�V���Ɋ������܂�đ̓����肳��Ȃ���c�B

�@�����g�C���̗�ɕ��тȂ���c�B

�@���K���Ƃ͂قlj������̒��ŁA����ł����y�Ɛl�Ƌ�C�������፬���ɂȂ�A�u�����v�����܂��B���̊��������܂�܂���B

�@�����ĉ����������䂩���̂́A�����ɖ�������u���v�ł��B

�@���C���X�e�[�W�ł̓G���L�M�^�[���苿���A

�@���̗�����̓A�R�[�X�e�B�b�N�ȉ̐������ɏ���ė���Ă���B

�@�őO��ŃT�C���E����U��Ȃ���u�����A�����I�v�Ɛ⋩���Ă���l������A

�@�n�ׂ��ɍ����ĐÂ��Ƀr�[�������ސl������B

�@�N�����̂��A�N�������сA�N�������A���ɂ͒N���������Ă���\�\�\����ȃo���o���́u���v�ƃ��Y�����A�C�Â��Έ�̃O���[���ɂȂ��Ă���B

�@���ꂱ������O�t�F�X�̖��͂ł���A��햡���ƌ����܂��B

�@���̊��o�𖡂키���߂ɁA���̓t�F�X�ɑ����^��ł���̂ł��B

�@���́A�������A����ȏꏊ�Ɏ��Ă���Ǝv���Ă��܂��B

�@�q�ǂ������̘b�����A�����A�������������A���M�̓]���鉹�A�N���̂ڂ����Ƃ����Ԃ₫�c�c�����̒��ɂ́A���t�����z�Ƃ���u���������������v�̃C���[�W����O��Ă�����̂����邩������܂���B�ł��A�����ɂ́A�q�ǂ������́u���܁A�����Ă���v�M�ʂ��m���ɂ���܂��B

�@���̎G���ȉ��̒��ɂ����A�w�т̉肪����A�y����������Ǝ��͐M���Ă��܂��B

�@�������A�u�G���ȉ������ׂėǂ��v�Ƃ����킯�ł͂���܂���B

�@���C�u�ł��A���t���ɂ����Ƒ吺�ł�����ׂ�����Ă���A���͋C�͉��܂��B

�@���͂ɔz�������ɂ����Ȃ�_�C�u����A���̂ɂ��Ȃ���܂��B

�@�u�y���ގ��R�v�Ɓu���҂ւ̔z���v�́A��ɃZ�b�g�ł��B

�@�����炱���{���ł́A�܂��u���������v��u�Â����v�ɂ��u�ǂ��v���̂Ɓu�����v���̂�����A�Ƃ����Ƃ��납��n�܂�܂��B

�@�P�͂ł́A�u���������N���X�������N���X�v�u�Â��ȃN���X�������N���X�v�Ƃ������A���t���ׂ肪���Ȏv�����݂�₢�����܂��B���R�i�x�w�K�ȂǁA���ꂩ��́u�w�ѕ��v�ɂ͉��l�ς̓]�����K�v�ł��B���̂��߂ɂ́A���t���u���������v���|�W�e�B�u�ɑ����������_�������Ƃ��A�����ɂȂ�܂��B

�@�Q�͂ł́A�u�ǂ����������E�������������v�ɂ��āA�q�ǂ������ƈꏏ�ɍl������Ǝ��H���Љ�܂��B���t�̉������ł͂Ȃ��A�q�ǂ��������g���l���A���ꉻ���邱�ƂŁA�N���X�̋�C�͎��R�ƕς���Ă����܂��B

�@�R�͂́A�u�������������v�ւ̋�̓I�ȑΉ��ł��B�u�����ƐÂ��ȃN���X�ɂ������̂ɂ��܂������Ȃ��c�c�v�ƁA���܂��ɔY��ł���搶�Ɍ����ď����Ă��܂��B���H���Ă���������A�����ƕω����K���͂��ł��B

�@�S�͂ł́A�u�ǂ����������v��L�����߂̎d�|����藧�Ă��Љ�܂��B�q�ǂ������Ɂu�ǂ����������v���Ӑ}�I�Ɍo�������邱�ƂŁA�����Ƀ|�W�e�B�u�ȋ�C������u���킪�����N���X�v����ĂĂ����̂ł��B

�@�ȑO�A���u������2016��10-FEET��TAKUMA���X�e�[�W���炱��Ȍ��t�𓊂������܂����i����͎��̎�ϓI�ȋL���ɂ����̂Ȃ̂ŁA���m�ł͂���܂���j�B

�u���������A���̏�ɂ͉���̃t�@��������A���m�m�t������B���ꂼ�ꉞ���̂����͈Ⴄ�B�����ǁA�t�@�����m�ł������炠����ŁB���݂��̂����d���āA���ǂ�����オ����v

�@���̌��t�́A�����͂܂����܂�悭�m��Ȃ�����10-FEET�̃p�t�H�[�}���X���ڂ��蒭�߂Ă�����A�ˑR���b�V���Ɋ������܂ꏭ���C���b�Ƃ��Ă������ɓ˂��h����܂����B

�@���̓��̏o���҂́A�A���g�j�I������SIM�A�����X�J�p���I�[�P�X�g���A�X�R�����N�ATUBE�A10-FEET�A�����N���A���i�g�A���u���܂Ő獷���ʁBTAKUMA�̈ꌾ���A���l�ȃt�@���̐S����ɂ����u�Ԃł����B

�@�����ɂ��A���낢��Ȏq�����܂��B

�@�M����肽���q�A�R�c�R�c�ƐÂ��Ɏ��g�݂����q�A�������Ă���q�A�����ɗ����オ��q�A�S�̂��܂Ƃ߂悤�Ƃ���q�A�ق��ċ����̂��݂������猩�Ă���q�B

�@���ꂼ��̎q���A���ꂼ��̃y�[�X�ŁA�����́u���v��炵�Ă��܂��B��O�t�F�X�Ɠ����悤�ɁA����ȉ��Ɖ��Ƃ̂Ԃ��荇���������A�w���̖ʔ����ł��B

�@�����āA���݂��d���āA�C��������ɂ��ĉ����Ɏ��g�ނ��ƂŃN���X�̒��Ɂu�ǂ����������v�����܂�܂��B���̑��������́A�N���X�Ƀv���X�̃I�[�����܂��U�炵�A�݂�Ȃ��n�b�s�[�ɂ��Ă����͂��ł��B�������A�������t�F�X�e�B�o���̂悤�ȃ��N���N�����Ԃɕς��Ă����̂ł��B

�@�{�����A���Ȃ��ɂ�����Ă��Ȃ��u���킪�����N���X�v�����邽�߂́A�����₩�ȃq���g�ƂȂ�K���ł��B

�@����ł́A�{�҂��Ō�܂ł��y���݂��������B

�@�@�ߘa�V�N�T��17���i�����N������17�N�̓��Ɂj�@�@�@�^�U���@���m

-

�����}��

�����}��- ��_���ɕς���B�܂������A���t���[���̔��z���A�����������C�ɂ��Ă���܂��B2025/10/2450��E���w�Z����

PDF

PDF