- �͂��߂�

- ��P�́@���s�̖{��

- ���s������鎄����

- �u���ʂ͂�������v�Ɏ�����

- ���s�̖{��

- �@�@�l�͂����ɂ��Ċw�Ԃ̂�

- �A�@�u�V�сv�ɂ݂�w�тƎ��s

- �B�@�u���s�v�̔ے聁�u�w�сv�̔ے�

- ��Q�́@���s�𐬌��ɕς���40�̓˔j��

- �u���Ԃ��Ȃ��v��˔j����

- �P�@���Ԃɒǂ�����{�̋��t

- �C����������ɂȂ�

- �u�A�J�E���^�r���e�B�v�����₷�Ɩ�

- ���t�̖{��

- �Q�@�u�����A���v�̂͂Ȃ��H�F�����y���t�Ƃ̏o�

- ���Ԃ�����鋳�t�E�n�o���鋳�t

- ���Ԃ�n�o���鋳�t�̎p

- �R�@�u�Ԃɍ��킹��v����u�Ԃɍ���Ȃ��v�F�����Ƃ̐킢

- �Ȃ�ŏ����Ɏ��Ԃ�������낤

- ������Ƃ�������

- �S�@�O���P����P�{�P�{�P�{�c

- �������ł���P����n�߂�

- �v�l�̔R��\���グ��

- �T�@�����Ȃ��Ƃ���ʼn������Ă�����

- �u���C�v����ɂ���댯��

- ������낤�������̏�

- �U�@�}���`�^�X�N��������錍

- ���������͍ő�̌�����

- �^�ʖڂɕs�^�ʖ�

- �v�l�͂͒m���ʂɔ�Ⴗ��

- �u������܂��v��˔j����

- �V�@�u�}�j���A���v�������炷�u���s�v

- �߂��āE�܂Ƃߏnj�Q

- ���Ƃւ̎��Ȍ��͊��ƃ}�j���A����`

- �u��炳��d���v�u���Ȃ��v�������炷���̃X�p�C����

- �W�@�������Ƃ̌��߁F�u���Ƃ�Show�v�����`�������W��j�Q����

- �搶����������Show

- �u�v���O�����v���s�\�`�F�b�N�}��

- ��i��ړI�����邱�Ƃɂ��u���s�v

- �X�@�u�����Ɓv�u��������v�nj�Q

- ���w���̍��̒W���L��

- �w�E����Ȃ����Ɓ���

- �p�m�v�e�B�R���̊O�ɏo��

- 10�@���̂��߁H�@�N�̂��߁H

- ��i�ƖړI�̋敪��

- �ړI�\��i�W���V���v���ɕ`��

- 11�@�t�]�̔��z�F�t�����v�̃X�X��

- ����̌^���f�U�C�����鎩�R

- �t�E���E��

- ���R�����߂�

- 12�@�s���`�̓`�����X

- ��ĂƊ�ẴR���t���N�g

- �u������܂��v���̂Ă�

- �u�v�����݁v��˔j����

- 13�@���ƔM�S�Ŋ撣�艮�̃}�L

- ��������Ȃ��Ƃ��炢�����ł킩���Ă���

- �}�L�̖{�S�₢����

- 14�@�m�I�D��S�Ɗw�K�ӗ~�Ɉ�ꂽ�W����

- �D��S�����̌���

- ���肢�����炻���Ƃ��Ă�����

- 15�@��������l���l�̗ւ��ł���T�g�V

- �I���W�i���f������낤

- ����͐搶���Ԉ���Ă���

- 16�@�����`���ŏ����l�I���݂̃q�g�~

- �����̋���

- �����������疞�_����Ă݂�

- 17�@���^�V���^���������t

- �u�킩��Ȃ����݁v�Ƃ��Ă̎q�ǂ�

- �����Ď������u�I�ɏグ��v

- 18�@�u�C�v�������āu�C�v��������

- �h���S���{�[���̐��E��

- �����Ȃ����̎q�������Ă���

- �^���͈����Ȃ�

- 19�@�u���t�v��I�グ����Ƃ�

- seamless�ȋ�C�Enoisy�ȋ�C

- �_�u���E�o�C���h�ƃ��^�E�R�~���j�P�[�V����

- 20�@�u�����āE�����E���ʂ��v

- ���t�̐����Ɓu���邱�Ɓv

- �u�����āE�����E���ʂ��v

- �u�Η��v��˔j����

- 21�@�`�Ȃ́H�@�b�Ȃ́H�@�ǂ����Ȃ́H

- �ǂ����炪�b�����ł����H

- �S���`�ɂ�����_���Ȃ�ł���

- 22�@�I���Ȃ��M�O�Η�

- �������S��`�\���t���S��`

- �ǂ�������������A�ǂ�����������Ȃ�

- 23�@�A�E�t�w�[�x��

- �`�ł��a�ł��Ȃ��b

- �n�d�b�c 2030�Ƃ`�`�q�T�C�N��

- 24�@���t���q�ǂ��ƂƂ��ɑn��

- �q�ǂ��̕����ɎQ������

- �����̌��������炷�u��āv�Ɓu���s�v

- 25�@�Θb�̃��J�j�Y���F���������̂Ȃ��u�������v

- �Θb�ƃ��m���[�O

- ���

- ����Ɂu�Z�܂��v

- 26�@�u�������v�����L���鋳�t�Ǝq�ǂ�

- �u�������v

- �V�ԋ��t�̐g��

- �u�s���̎��ԁv��˔j����

- 27�@�������l�̎���

- �g�̂ւ̃C���X�g�[��

- �s�������������

- 28�@�q�ǂ���̂̃��i

- �q�ǂ��̘b���ǂ��܂ŕ�����̂�

- �������Ďq�ǂ���̂͏����Ă���

- �\���s�\���ւ̋��e

- 29�@���ɓ���������

- ��̓I�ł���Ƃ͉���

- �������Ɠ�����

- 30�@���v�l���쓮������

- ���C�~�L���������

- ���L�m���E�쓮����E���ꂩ��

- �_�u���_�C�������h

- 31�@�t�����v�̃X�X��

- �g�g�݂��������b�g

- �o�R�^�J���L�������{��

- 32�@����

- �����邩�\�����Ȃ����_��

- �����v�����Ȃ��͉��Ȃ̂�

- ���ԂƂƂ���

- 33�@�\���\���Ɨ\���s�\��

- �\���\�ȁu�s���v

- �\���s�\�ȁu�s���v

- �ԊO�҂Ƃ��Ắu�s���v

- �u�����v��˔j����

- 34�@����I�ȕ��̘A��

- �ꐶ�����ɂȂ�Ȃ�ق�

- ����J���҂Ƃ��Ă̋��t

- ���t�̎Љ��I�X�L��

- 35�@��������A�搶

- �ڂɌ����鎖���̗���

- ����̋C����

- �x���G

- 36�@���ׂĂ͎q�ǂ��������Ă��ꂽ

- ���𑊑Ή����鎄

- �V���O���E���[�v�ƃ_�u���E���[�v

- 37�@�����������݂Ƃ��Ă̋��t

- �n���O�E�p�[�������g

- �����ԂƂ��Ă̋��t

- 38�@�͂��N���̂͂ǂ�Ȑl�H

- ��ӎ�`�Ǝ�m��`

- �u�����v����u���^�v��

- 39�@���s�������Ă�������Ȃ�

- �u���s�v��O��Ƃ���

- �킩��Ȃ��ւ̊J����

- �u�w�ё�����v�̖{���I�ȈӖ�

- 40�@�����I�}�C���h�Z�b�g

- �����͕ς�����

- ���t���N�V����

- ������

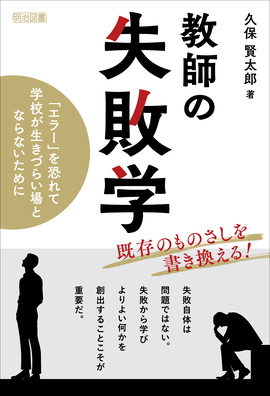

�͂��߂�

�@�����Ƃ����d���Ɋ�]�����ĂȂ��Ƃ����������₽�Ȃ��B�u�ǂ����Ă���Ȃ��Ƃ��ł��Ȃ��́v�Ǝw�E���A�u�w�������������Ȃ��v�Ɠ��X�w�������B�������A�ǂ������炢���̂��킩�炸�A��l��X�Ƃ��Ă��邤���ɁA����������������Ă��܂����B��]�������ċ��E�ɂ����͂��̂����苳���̋��т����ɂ��A�g�ɂ܂����v���ɂȂ�B

�@���������A�u�w�сv�Ɂu���s�v�͕s���ł���B�u���܂������Ȃ��v���炱���A�������́u�����v���z�����V���ȗ��ɏo��B�u�w�т̏����v�ł���Ƃ����Ă��悢�B����͋��t�ɂƂ��Ă��������Ƃ��낤�B�u�w�ё����鋳�t�v�Ƃ����X���[�K�������Ƃ��玝���o���܂ł��Ȃ��A��l��l�قȂ�A����ɓ��X�ς��䂭�q�ǂ�������O�Ɏ��Ƃ��s���������́A�₦���u�킩��Ȃ��v�u���܂������Ȃ��v�Ɍ��������Ȃ���A�������X�V�����Ă�������Ȃ��B���̈Ӗ��ŁA���t�͒N�����u�w�сv�ɊJ����Ă��鑶�݂ł���Ƃ����Ă悢�B

�@����ɂ�������炸�A�\���\���ƍ������Ɏx�z���ꂽ�Љ�V�X�e���ɂ����āA�u�w�т̏����v�ł���u���܂������Ȃ��v��u���s�v�́A�₦�������v���O�����ɔ�����u�G���[�v�Ƃ��Ċ��m����Ă��܂��悤���B

�@�m���ɁA���������Љ�V�X�e���ɂ�鉶�b�����X���邱�Ƃ��낤�B�������A�����ɉߓx�Ɉˑ����A�u�h�炬�v��������������Љ�ɂ����āA�u�G���[�v�ւ̋��e������Đ����鎄�����̈��S���S����������Ă��Ȃ����낤���B���������t�������g���A���̂��Ƃւ́u�����Â炳�v�������Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�u���s�v���u�w�т̏����v�ł���ȏ�A�u���s�v���̂����Ȃ̂ł͂Ȃ��A�u���s�v�ɊJ����A��������w�сA�Ƃ��ɍ��ߍ����A���悢������n�o���邱�Ƃ������d�v�ł���͂����B�w�т̌��u�G���[�v�Ƃ��Ēf�߂����E�G�ŁA�u�w�ё�����v�q�ǂ��������ʂ����Ĉ�܂꓾�邾�낤���B

�@�{���ɂ́A�����g�́u���s�v����������L����Ă���B���ǂ݂���������킩�邪�A�����đf���炵�����t�������킯�ł͂Ȃ��B���Ⴂ����Ă͍��邪�A���������u���s�v���m�肷�����͂Ȃ����A���k�ɂ��������Ȃ��B�����A�������́u���s�v�u���܂������Ȃ��v�ɐ₦���J����Ȃ���A���ȍX�V���J��Ԃ��Ă�����葼�Ȃ��̂��B���ꂪ�A�����̒������ł͂Ȃ��A�ׂ̒N���ɁA�E�����̒N���ɁA�u����ɂ��钇�ԂɁA�Ƃ��ɊJ���ꍇ�����Ƃ�����Ă�܂Ȃ��B���X�������邷�ׂĂ̋��t�Ɍh�ӂ�\���Ȃ���B

�@�@��Z��ܔN�Z���@�@�@�^�v�ہ@�����Y

-

�����}��

�����}��

PDF

PDF