- はじめに

- 第1章 ポジティブチェックの習慣を支える教師のマインド

- 01 目指したい姿を明確にし,毎日,前向きなことばを

- 02 4月だけじゃなく,ほめることばかけを続けていく

- 03 自分のアンテナに引っかかる言動は,止めて,語る

- 04 ことばを大切にする

- 05 先生の思いを素直に伝える

- Column 意識して笑顔でいる

- 第2章 学級づくりを支える12か月のポジティブチェック習慣

- 4月のポジティブチェック

- 01 学級のゴールイメージをもつ

- 学級経営案をつくり,学級開きに備えよう

- 02 学級開きで自己開示する

- 子どもたちの緊張をほぐし安心感をもてるようにしよう

- 03 「当たり前」を見逃さず,ほめる

- 「〇年生だから,これくらいできて当たり前」を捨てよう

- 04 教室に安心感を確保する

- 教室に安心感をもたらすのは,担任の最重要事項と心得よう

- 05 ルールや仕組みを丁寧につくっていく

- 仕組みをつくっていくときは,「納得感」をもたせることを意識しよう

- 06 クラスで起こった素敵なことを可聴化する

- ほめるときは,常にクラスへの影響を考えておこう

- 07 凡事徹底と率先垂範を1年間忘れない

- 5つに絞って意識し続けよう

- 08 学級通信でつながる

- ハイリターンの学級通信を活用しよう

- 09 明確な意図をもってレクを行う

- レクを通して誰とでも協力できるクラスにしよう

- 10 休み時間に子どもを見取る

- 授業とは違う一面を意識して見よう

- 11 忘れものは「忘れたときにどう動くか」を大切にする

- 「今からできること」に視点を向けよう

- 12 朝の会と帰りの会で1本の筋を通す

- 会を行う目的を共有しよう

- 13 子どもが考えて動ける給食の時間にする

- 給食準備は,協力の練習をしている時間だと意識づけよう

- 14 掃除の時間は「気付く人」を大切にする

- 掃除を通して心を磨く意識を伝えよう

- 15 最初の参観で心を掴む

- 最初の参観で保護者に安心感を与えよう

- 5月のポジティブチェック

- 16 ゆるんで当たり前と捉え,ネジを丁寧に締め直す

- 負のサイクルを断ちきることを意識しよう

- 17 子ども同士での攻撃的な注意はさせない

- 子どもの間に上下関係をつくらないようにしよう

- 18 先頭集団に働きかけて2・6・2を8・2にする

- 先頭集団のやる気をどんどん引き出し中間層を巻き込んでいこう

- 19 手書き掲示物の力を生かす

- その場でつくりその場で掲示することで印象に残そう

- 20 朝の時間を活用して先手をとる

- 宿題チェックと朝学習を仕組み化して時間を生み出そう

- 21 学級目標は慣れてきてからつくる

- 全員が「どんなクラスにしたいか」を伝え合う時間をとろう

- 22 授業での負荷と緊張感を保つ

- 適度な負荷とほどよい緊張感で全員を授業の参加者にしよう

- 6月のポジティブチェック

- 23 子どものしんどさに共感しながら支える

- 子どもたちの「頑張りたいこと」を聞き出そう

- 24 物の乱れを見逃さない

- 定期的に片付けの時間をとり「きれい」のよさを実感させよう

- 25 自由度を上げるなら責任とセットにする

- 手は離しても目は離さず,少しずつ任せる場面を増やしていこう

- 26 トラブルを子どもの成長の種と捉える

- トラブルに丁寧に対応することで子どもからの信頼につなげよう

- 27 一人ひとりと話す時間をとる

- 3分だけでも,一人ひとりと話す時間をとろう

- 28 男女の壁をつくらせない

- 男女の壁は,先生が壊してあげよう

- 29 通知表所見を活用してよさを記録していく

- 個人懇談や通知表の所見を意識してよさをたくさん記録しよう

- 7月のポジティブチェック

- 30 前向きな自分時間の活用を促す

- 隙間時間を自分のために使えるように指導しよう

- 31 よさを伝え,成長を喜び合う懇談会にする

- 5つのポイントを意識してお互いに有意義な10分にしよう

- 32 通知表の渡し方をひと工夫する

- 通知表に込めた思いを直接伝えよう

- 33 子どもの姿から1学期を振り返る

- 1学期を振り返り,継続か修正か廃止かを決めよう

- 8月のポジティブチェック

- 34 夏休みには「使うため」のインプットをする

- クラスの子どもや2学期の教材を意識したインプットをしよう

- 9月のポジティブチェック

- 35 「できる」を見取り,夏休みモードから脱却を促す

- できていることに目を向けて前向きなことばかけで調子を取り戻そう

- 36 スタートを揃える意識をもつ

- 一人を目立たせずに足並みを揃えよう

- 37 違和感があったら流さず止める

- 指針を明確にしておくことで止めるべきところを見極めよう

- 38 非言語を使って注意を軽くする

- 繰り返される注意を軽くする工夫をしよう

- 39 任せる場面を増やしていく

- 先生のことばかけが4月と変わっているかを意識しよう

- 40 学年(学級)目標を飾りにしない

- 学年(学級)目標を日々の行動とつなげていこう

- 10月のポジティブチェック

- 41 教師が「試してみる」という視点をもつ

- 子どもと一緒に様々なことにチャレンジしてみよう

- 42 慣れてきたからこそ,意識的に知ろうとする

- 「この子はこうだろう」という先入観をもたないようにしよう

- 43 運動会の目的を共有し,継続的に確認する

- 勝敗や見栄え以上に大切なことを意識させ続けよう

- 44 バタバタする時期こそ時間を厳守する

- 先生が率先して時間を守る意識を伝播させよう

- 45 雑談で一人ひとりに耳を傾ける

- 疲れてくる時期だからこそくだらない話をする時間を大切にしよう

- 46 ゆるやかに,でも,しっかりと整える

- 11月に向けて,仕切り直しをしよう

- 11月のポジティブチェック

- 47 日常の行事化で楽しみを生み出す

- メリハリのある活動で熱中と笑顔を生み出そう

- 48 教室で使われることばに敏感になる

- ことばを通して,子どもとの距離感を調整し続けよう

- 49 陰口の二次被害を起こさない

- 背景や要因を考えさせよう

- 50 丁寧さとスピードの両立を意識する

- 丁寧さとスピードの両方で全力を引き出し続けよう

- 12月のポジティブチェック

- 51 一人ひとりの好きを発揮できるお楽しみ会をする

- 企画から子どもたちに任せてサラッと支えて,成功体験につなげよう

- 1月のポジティブチェック

- 52 次の学年まで意識した新年の目標を立てる

- 新年の目標は次の学年までを想定して立てるようにしよう

- 53 姿勢の指導は見た目ではなくその子を思ってする

- 子どもが自分で「正そう」と思えることばかけをしよう

- 54 全員で声を出す活動を取り入れていく

- 「いい声」によってクラスを元気にしていこう

- 2月のポジティブチェック

- 55 毎日の目標を大切に,仕掛けてほめる

- 一点突破で,1日1日を充実させよう

- 56 欠席者への学力と心のフォローを丁寧にする

- 一人1枚の付箋で,フォローの抜けがないようにしよう

- 57 来年度のことを考えるからこそ,言うべきことは言う

- 余計なことを考えずに,言うべきことは言おう

- 3月のポジティブチェック

- 58 来年度の話をするなら,ポジティブな方向で

- 次の学年に希望をもてるようなことばかけをしよう

- 59 たくさんほめて終わる

- ピークエンドの法則を意識してよい印象で締めくくろう

- 60 最後の日を子どもたちと前向きに満喫する

- 1年間の成長を振り返り勇気づけるメッセージを伝えよう

- 61 遠くの偉人より近くの先輩から学ぶ

- 同僚の先生からたくさん吸収していこう

- 62 来年度の成功につながる1年間の振り返りをする

- 早めの振り返りで来年度の計画を立てよう

- 番外編

- 63 先輩からのアドバイスは思考してから受け止める

- 自分でかみ砕いて今すぐ実行できるか考えよう

- 64 子どもを主語に,保護者の目線で話す

- イメージできるように具体的に話をしよう

- おわりに

- 12か月のやることリスト

- 参考文献一覧

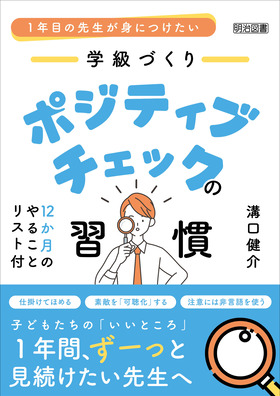

はじめに

数ある教育書の中から本書を手に取っていただき,ありがとうございます。溝口 健介(みぞぐち けんすけ)と申します。この本は,私が一人で書いた,初めての本です。

大学を卒業してから,堺市の公立小学校で13年間,働いてきました。

担任を10年と生徒指導専任を3年務めました。

もちろん,どこにでもいる普通の教師です。なんの実績も肩書きもありません。ただし,13年間,目の前の子どもたちのことを考え,毎日の仕事に全力で取り組もうと努力はしてきたつもりです。

自分の仕事ぶりに自信があるかと言われれば,正直なところありません。

今も日々,学級経営,授業,ことばかけに悩み続けています。

この13年間,現場では,いろいろな変化がありました。

私が初任者の頃と今とでは,先輩から教えられることが大きく違ってきていると思います。

ただ,担任は,学級を安定させる役割があるということ。

子どもたちをほめて,認めて,励まして,一人ひとりの成長を見取ること。

子どもたちの成長を願い,そのために日々,努力していくこと。

これらには変化はありません。

私自身,これまで,たくさんの失敗をしてきました。

特に,学級経営には,悩み続けてきました。

「ほめる,叱る」のことばかけがうまくできませんでした。

子どもをコントロールするためのほめことばになっていたり,とにかくほめれば,子どもは喜ぶと思っていたりしたのです。

感情のないほめことばは,子どもの心には響きませんでした。

叱るときには,子どもの成長よりも,周りの目を意識していました。

子どもを伸ばすために叱るよりも,周りの先生からどう思われるか,自分のクラスがどう見えているかばかり気にしていたのです。

子どもたちは,反発するようになりました。

そうなると,今度は,叱ることで子どもが離れていくのでは…反発して指導が入らなくなるのでは…ということを恐れて,言うべきことを言えなくなりました。

「ほめことばは意識しないと減っていく。叱ることばは意識しないと増えていく」と感じています。

人は欠点やできていないところに目が向きやすいです。

不安や危機感があるからこそ,悲観的になって当然なのです。

ですが,あまりにそちらの方向に傾きすぎると,子どもの行動を否定的に捉え,どんどん悪い面にしか注目できなくなります。

さらに,それを子どものせいにするようになると,信頼関係は崩れます。

信頼関係の崩れは,そのまま,学級の崩れにつながります。

ポジティブなことばを増やし,前向きな学級に育てていきたい。

できて当たり前と思われている行動に,教師が意義や意味をもち,丁寧にその思いを伝えていきたい。

教職を志した頃にイメージした,あたたかい学級をつくりたい。

初心を思い出し,学び直し,自分にできる努力を積み重ねました。

14年目の今年度は,今までの学びを生かして,学級経営ができています。

大変なとき,つらいときに自分を助けてくれたのは,周りの先生方と本でした。

周りの先生方にたくさん助けていただいて,いろいろなことを教えていただきました。

本を読み,様々なことを学び,教室で実践してきました。

今まで学んできたことを生かして,自分の本も「困ったときに読み返せる本」「しんどいときに元気をもらえる本」になればと思いました。

「ネガティブなチェックリストではなく,ポジティブなチェックリストをつくりたい」「読んでいて,気持ちが明るくなる本を書きたい」という思いから,この本を書きました。

現場は大変です。自分が教師になったときの気持ちを忘れてしまうほどです。それでも,初心を忘れずに,毎日を過ごしていくことが大切です。

今も日々,悩み続けている自分だからこそ,少しでも現場の先生のお役に立てる本が書けるのではないかと思っています。

4月の自分に,初任者の頃に,教師を目指した頃に,原点回帰して,ポジティブでい続けられるようにしていきたいと思っています。

いろいろと言われる教師という仕事を,ポジティブな気持ちで頑張っていきましょう。

教室を冷やさず,安定させるポジティブチェックを,月別に分けて64項目,解説しました。

イメージしやすいように,できるだけ,具体的に書いたつもりです。

ぜひ,自分の使いやすいように,アレンジして教室で実践していただけたら嬉しいです。

一人でも多くの若い先生方が,この仕事を楽しみ,その姿を子どもに見せられるようになることを願って。

/溝口 健介

-

明治図書

明治図書

PDF

PDF