- はじめに

- Ⅰ 総論 新国語科の重点指導

- 1 国語学力とは何か

- (1) 教養主義と国語科

- (2) 日本では論理的思考による教育が行われたことはなかった

- (3) 論理的思考とは何か

- 2 新学習指導要領と新国語科の役割

- (1) 学習指導要領の改訂の骨子

- (2) 読解力に対する社会からの要請

- (3) 国語科の新たな役

- ① 指導内容の新旧の比較

- ② 他教科と国語科との関係

- 3 新国語科の八つの指導と評価の観点

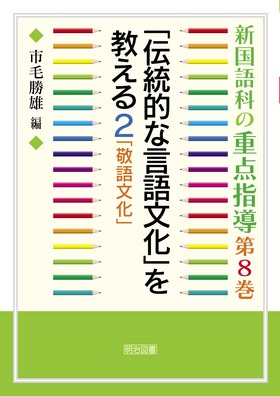

- Ⅱ 「伝統的な言語文化」の指導とは何か

- 1 世界は多極化の時代になった

- 2 日本文化の特色は

- 3 「伝統的な言語文化」の意義

- 4 「伝統的な言語文化」とは何か

- 1 伝承文化

- 2 やまとことば文化

- 3 敬語文化

- 4 漢字文化

- Ⅲ 「敬語文化」の指導とは

- 1 日常生活で使われている敬語

- 2 企業で使われている敬語の背景

- 3 間違って使われている敬語

- 4 敬語の種類

- 5 敬語指導の現状

- 6 敬語指導の授業

- Ⅳ 「敬語」の重点指導項目

- 1 敬語の種類

- 2 謙譲語

- 3 尊敬語

- 4 丁寧語

- 5 「お」「ご」の正しい使い方

- 6 人の呼び方

- 7 あいさつの練習

- 8 間違った敬語を正しく直す

- 9 敬語を使った会話の練習

- 10 敬語を使った電話の練習

- 11 改まった手紙の書き方の練習

- 12 面接の練習

- 13 自己紹介

- 14 二重敬語

- Ⅴ モデル教材を使った敬語の指導例

- 1~3 小学校低学年

- 4~6 小学校中学年

- 7~9 小学校高学年

- 10~12 中学校一年

- 13~15 中学校二年

- 16~17 中学校三年

はじめに

一 国語科の指導目標が変わった

二〇〇八年三月に公示された新学習指導要領は「思考力、判断力、表現力等の能力をはぐくみ」(総則)、国語科としては「論理の展開を工夫して書く能力を身に付け」(中学3年・目標2)る指導を目指すことが示された。

本書『新国語科の重点指導 全十巻』は小中学校の国語教育で、この指導目標を達成するために作られた。

旧学習指導要領では「論理的に書き表す能力を身に付けさせる」(中学2・3年・目標2)のあとに「文章を書くことによって生活を豊かにしようとする態度を育てる」という文言が続いていた。これは初期の学習指導要領以来、国語教育の目標が「言語生活」を豊かにすること(西尾実)であったことを示している。

これに対して、新学習指導要領では国語教育の目標を「(論理的)文章を書いて考えを深めようとする態度を育てる」(中学3年・目標2)という文言として示した。これは、西尾実氏が提唱した国語教育の目標「豊かな言語生活」(一九五九)を乗り越えて、その先に「論理的思考力」の育成という目標を新たに設定したことを意味する。

二 「言語生活」から「論理的思考力」に進んだ背景

学習指導要領・国語科の目標が「豊かな言語生活」の実現から「論理的思考力」の育成に進んだ理由は、世界情勢の急激な変化に対応するための言語能力が必要だとする要望が社会全体に生じたためである。

二十世紀後半の世界各地では、コンピュータを利用する通信、金融、流通、交通等の技術が急展開した。巨大な中東の石油資本は投資先を求めて、後進諸国家の銀行、証券市場を襲った。日本でも大手の金融・保険・商事等各社の合併・倒産が相次いだ。さらにアメリカの住宅政策の失敗で行き場を失った過剰資本は、原油を買い占めて世界中を混乱に陥れている。製造・流通・電子工業等の大手各社は正社員育成の予算を惜しんで非常勤社員を増加させたため、伝統技術の質が下がり、派遣社員、失業者が急増した。日銀の金利ゼロ政策は、銀行が大もうけしている一方、中小企業は経営に苦しみ、若い家庭の多くが孤立して窮乏を強いられ、年金生活者特に後期高齢者は困窮している。

このように世界各国が国際競争という渦中に投げ込まれることになって、日本の国語教育の閉鎖性、特殊性、形式主義という欠点が明瞭になった。一部の知識層が満足する趣味的な(目標も示せず評価もできない)文学教育を中心とした旧式な国語教育の役割は終わった。新しい国語教育としては、論理的思考と実務的な文章の読み書きをしっかり生徒に身に付けさせる学習指導が、日本中の各界から要望されている。

三 PISA学力調査(以下PISA)に負けない指導事例集

「論理的思考力・表現力」の育成が、PISAとの関係で語られることが多くなった。これには理由がある。PISAの項目には系統性があり、調査内容が合理的、系統的、普遍的で、評価方法が明確である。従来の国語科の学力調査には、PISAに匹敵するだけの系統性、科学的内容、評価方法を備えたものがなかったのである。

『新国語科の重点指導』シリーズは、わが研究会が(PISA以前から)十年余にわたって追求してきた系統的、論理的な言語技術教育研究の成果である。PISAにも十分対応できる内容を持ち、日本独自の言語文化にも対応し、教室で誰もがすぐに使える具体的な指導事例集がその本質である。日本の国語教育独自の指導事項(「フィンランド=メソッド」に不十分な)をも数多く備えている。音読力、漢字力、古典力、敬語力等の各巻の内容がそれで、身に付けた学力を評価する方法も各巻に具体的に多数示してある。

四 「モデル教材」は「書く」指導のための教材文

従来の国語教科書は「読む」ための教材文集だったから、美しい挿絵が多い詞華集のような国語教科書が喜ばれた。ところが、新学習指導要領・国語科編には表現(話す・書く)指導のために、多数の教材例が要請されている。これによって、今後の国語教科書は言語技術教科書の様相を示すだろう。

小中学生の「書く」指導のためには、各学年に適した「モデル教材」の音読指導から始めるのが効果的だと、わが研究会で突き止めたのが十年前であった。そして、研究会の諸先生が「モデル教材」の文章を自由に作れるようになったのが五年前である。それ以後の諸先生は授業中に、生徒の作文をすらすらと添削できるようになった。

こうしてできあがった「モデル教材」の音読、キーワード表の作成、各段落の文章化、そして最後の文章評価までの一連の指導過程は、本書中に「モデル教材を使った指導例」として数多く提示してある。さらに本シリーズでは、わが研究会で十年余にわたる論理的文章を「書く」指導研究の結果作りだした「モデル教材」を多数紹介してある。

こうした「モデル教材」を作成するにあたって、過去の諸家の論理的な名文をたくさん参考にさせていただいた。ここに学恩をこうむった諸家に対して、深く感謝の意を表したい。

二〇〇八年一二月 編者・筆者代表 /市毛 勝雄

-

明治図書

明治図書