- はじめに

- 第1章 技能の指導がもっとうまくなる5の技

- 1 生徒目線で手本を見せる

- 2 ひと工夫で加工精度を高める

- 3 準備と片付けの説明を簡潔にする

- 4 進度差が広がりすぎないよう調節する

- 5 工具・道具,材料は生徒に合うものを選ぶ

- 第2章 教室環境がもっとうまくなる6の技

- 6 工具・道具,部品は作業順に配置する

- 7 ルールづくりで準備と片付けを効率よくする

- 8 何度も使うものを掲示物にする

- 9 蛍光テープで目印をつける

- 10 机間指導しやすい座席にする

- 11 生徒の体格や利き手に合わせる

- 第3章 黒板の使い方がもっとうまくなる4の技

- 12 観点を意識して板書を変える

- 13 話し合い結果は縦に並べてかかせる

- 14 ICTと黒板を効果的に使い分ける

- 15 授業者の思考を黒板で見せる

- 第4章 「見せ方」がもっとうまくなる5の技

- 16 マグネットで何でも貼り付ける

- 17 大きな写真・図でスライド資料をつくる

- 18 電子黒板で生徒と一緒に操作する

- 19 作業のつながりと意味を視覚化する

- 20 実物見本はリアルにつくりすぎないようにする

- 第5章 声かけやヒントがもっとうまくなる6の技

- 21 「一指示一動作」と「待つ」を心がける

- 22 観点を意識して言葉かけを変える

- 23 同じ質問を3人受けたら一斉ヒントに切り替える

- 24 生徒の考えに寄り添い,自己決定させる

- 25 設計のヒントは基本型と先輩の作品例を活用する

- 26 生徒が取り入れやすいヒント教材をつくる

- 第6章 ワークシートづくりがもっとうまくなる4の技

- 27 観点を意識してつくり方を変える

- 28 態度を育てる「ふり返りシート」をつくる

- 29 ICTと紙媒体を生徒に選ばせる

- 30 ワークシートのレイアウトをパターン化する

- 第7章 やる気を引き出すのがもっとうまくなる6の技

- 31 さらっとした導入で興味を引き出す

- 32 感覚を生かして技術に触れる

- 33 技術の面白さを遠慮なく伝える

- 34 生徒の不安を自信に変えるように仕掛ける

- 35 デジタル技術を積極的に活用する

- 36 自分の力で進められるようにする

- 第8章 仕組みの理解の指導がもっとうまくなる5の技

- 37 見えないエネルギーや力を視覚化する

- 38 体験を通して科学的に理解させる

- 39 不易と流行を意識する

- 40 新しい技術の仕組みと限界を理解させる

- 41 大→中→小の順に説明する

- 第9章 題材づくりがもっとうまくなる5の技

- 42 問題を見いだすときは立場を変えさせる

- 43 課題設定は「授業でできる範囲」に落とし込む

- 44 習得・活用・探究を組み合わせる

- 45 成果発表会,問題解決レポートを充実させる

- 46 3年間を見通した指導計画をつくる

- 第10章 生徒と一緒に授業をつくるのがもっとうまくなる4の技

- 47 50分の授業は3観点を意識して組み立てる

- 48 「授業の導入」で生徒のモチベーションを上げる

- 49 「授業の展開」は生徒の進行状況を把握して支援する

- 50 「授業のまとめ」で学びを深めさせる

- おわりに

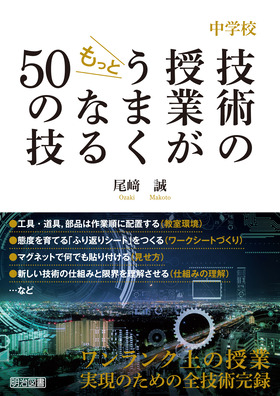

はじめに

本書の読者は,中学校技術・家庭科技術分野(本書では「技術科」とかきます)の授業に慣れてきて「うまくいくようになってきたけどそうでない場面もあるな」,「もう少し授業を上手にやってみたいな」と思う方々を想定しています。しかし,初めて技術科の授業を担当する方や,まだ技術科の授業に慣れていないという方にも役に立ってほしいという願いを込めています。

私は,公立中学校や国立中学校で計26年間,技術科の授業づくりに取り組んできました。初任校ではとにかくキット教材を完成させたり,野菜を枯らさないように気を付けたりと,無我夢中で日々を過ごしていた覚えがあります。しかし,諸先輩の授業を見せていただいたり,技術室を見学させていただいたりといった機会を得て,その学びを自分の授業に少しずつ取り入れながら授業改善に取り組んできました。そしてあるとき,生徒の資質・能力を育てるコツをつかみ,問題解決的な学習を上手に展開するコツをつかみ,「主体的に学習に取り組む態度」や「思考・判断・表現」を学習評価するコツをつかみ,それらを組み合わせた「3年間を見通した指導計画」を組み立てることができました。これが,私にとって大きな転機となりました。

私の経験では「授業力は,他者に見られた分だけ向上する」のは間違いないと実感しています。幸い,私は退職までの間,大変多くの方に授業や教材を見ていただき,ご指導いただく機会がありました。その結果,初任の頃は生徒たちにあれをやれ,これをやれと命じることしかできなかったのですが,退職する頃には「尾﨑先生がどこにいるのかわからないくらい,生徒が自主的に活動していた」と言っていただけるようになりました。本書では,そうした経験の中で得たノウハウをかかせていただきました。つまり,本書にかいた「ワザ」は,私の独りよがりのノウハウではなく,技術科を愛する多くの皆さんと一緒に創りあげたノウハウであると実感しています。

本書のお話をいただいたとき「先生が大事にしていたことをそのままかいてほしい」「アドバイスをかくというよりも,私はこうやっていましたという事例をかいてほしい」と依頼されました。もちろんその方針でかかせていただきましたが,私の自己自慢にならないよう心がけました。本書を通して,多くの先生と一緒に創りあげた「技術科の授業の質を高めるノウハウ」と,そこに込めた思いが1つでも多く読者の皆様に伝わって,一人でも多くの生徒の未来が広がってほしいと願っています。ただし,本書では学習指導や題材づくりに重きを置くことにして,学習評価は他書に譲っています。

本書の根底に流れている思いは,「技術科の授業が,生徒の笑顔と未来につながってほしい」ということです。それをもう少し具体的にすると,「生徒全員の資質・能力をバランスよく育てたい」ということになります。そのため50のワザは,加工スキルを「教える」だけの授業を脱却して,生徒一人一人の思いや考えに寄り添い,資質・能力を「育てる」授業をつくるためのノウハウになるよう心がけました。1分単位の小さなワザから,3年間かけて仕掛ける大きなワザまで幅広く紹介したつもりですので,使えそうなワザがあればぜひそれをアレンジして皆さんの授業に取り入れていただきたいと思っています。また,「自分も同じ考え方だった」と安心していただく材料にしてもらえたら,一層うれしいです。何より,本書のワザが先生方と生徒たちの笑顔につながればいいなと思っています。

本書が技術科の授業者のよき相談相手として,いつも皆さんの隣にそっと座っているような存在になってもらえれば幸甚に存じます。

2025年6月 /尾﨑 誠

-

明治図書

明治図書

PDF

PDF