- �͂��߂�

- Chapter1�@�}�i�[�Ƃ́\�m���Ă��������}�i�[�̊�{

- 01�@�������E���[���E�}�i�[�̈Ⴂ

- �Ⴂ������ł��܂����H

- �u�������v�͓���

- �u���[���v�͋K���E�@��

- �}�i�[�͎v�����

- 02�@�}�i�[�͂Ȃ��K�v�Ȃ̂�

- �l���h���v�����

- �@�q�ǂ��̐S�̐����𑣂�����

- �A�g���u����������邽��

- �B�`�����X���Ȃ�����

- 03�@����ۂ̏d�v��

- ��������Ȃ����I��ł���

- ����ۂ����܂鎞��

- ����ۂ͂ǂ��Ō��܂邩

- ����ۃA�b�v�́A�܂������ڂ��ӎ�����

- ���̕\������

- 04�@�{�C�̏Ί�ƉR���Ί�

- �Ί�̈Ⴂ

- �Ί�G�N�T�T�C�Y

- �Ί�͒m��

- �Ί炪�����Ă��Ȃ���

- 05�@���T�ł̐g�����Ȃ�

- ���w���E���Ǝ��ł̑���

- �j�����t�̑���

- �������t�̑���

- �A���{�^���iUnbutton�j�}�i�[

- 06�@�q�ǂ��ւ̃}�i�[�A�v���[�`

- �}�i�[�������ƃN���X�Ɏv����肪�萶����

- �N���X�Ō��߂����}�i�[����

- Chapter2�@�������������������U�镑��

- 01�@�p���Ƃ́u�p�ɐ����v

- �p�����悢�����b�g

- �p���������f�����b�g

- �p���`�F�b�N�|�C���g

- �悢�p���Ƃ�

- 02�@���ꓮ�삩��X�g�b�v�E�U�E���[�V������

- �i�i�A�b�v�͓�����~�߂邱�Ƃ���

- 03�@���T�ō����������������V

- �����V�Ƃ�

- �����V�̃|�C���g

- �����V�̎��

- �@�u���ゲ��i�����ꂢ�j�v�܂��́u������v

- �A������

- 04�@���������̂Ȃ��͎�ɏo��

- �ꂪ���邳���l�͗��������Ȃ�������

- Chapter3�@�ӊO�ƒm��Ȃ��������h��

- 01�@�h��̊�{

- �h��Ƃ�

- �h��̎��

- �@���h��

- �A������T

- �B������U

- �C���J��

- �D������

- 02�@����͎���V���[�Y�@�@��d�h��

- ��d�h��Ƃ�

- �@������̑��p

- �A���h��̏d��

- 03�@����͎���V���[�Y�A�@���C�Ȃ��g���Ă��܂����t

- �@��Ҍ��t

- �A�u�Q�l�ɂ��܂��v

- �B�u���݂܂���i�����܂���j�v

- �C�u���肢�v���܂��v�Ɓu���肢�������܂��v

- �D�u�������܂����v

- �E�u��낵�������ł��傤���H�v

- �F�u���v���t

- �G�u����J�l�v

- �H�u�����肭�������v

- �I�u�����O�Ղł��܂����v

- 04�@�N�b�V�������t�Ɖ��܂������t����

- �N�b�V�������t

- ���܂������t����

- �悭�g�����܂������t�̗ᕶ

- 05�@�i�i�̏オ�錾�t����

- ���������̍H�v�ōD��ۂ�

- �@�u�����ɗ��ĂČ��h�ł��v�u��݂ɂȂ�܂��v

- �A�u���݂܂���v�u�\����܂���v���u���肪�Ƃ��������܂��v��

- �B�u�ԐM�s�v�ł��v��D�������t�ŕ��

- �C�u���Z�������v���u�����p�̒��v��

- �D�u�܂�Ȃ����ł����v

- �E�u���S�����v�u���C�����v

- �F�u���������������v

- �G�u���z�����������v

- Chapter4�@�M�������d�b����

- 01�@�M�������d�b����

- �w�Z�̕]���ɂȂ����ꐺ

- �Ί�̏����͐�������

- ��ꐺ�͂P�g�[���グ��

- �`��锭��

- �@�ꉹ�𐧂���

- �A��̃G�N�T�T�C�Y

- 02�@�D��ۂȓd�b�̎�

- �d�b���̊�{

- �@�v����

- �A���m��

- �B���J��

- �C�Ȍ���

- �d�b���̗���

- �@��ꐺ�́A�n�L�n�L�Ƒ傫�Ȑ��Ŗ����

- �A�������ɂ����Ƃ�

- �B���w���̐搶�����Ȓ��̂Ƃ�

- �C�d�b�ł̈��A���t

- �D�Ō�ɖ����

- �E���Ȃ̓d�b�ɂ͂Ђƌ��Y����

- 03�@�`�������̃|�C���g

- ���q���́A������莟���Ȃ�

- Chapter5�@���q�Ή��ƖK��̏���

- 01�@���ē��ƃh�A�̊J����

- ���ē��̐S�\��

- �����ւ̂��ē�

- �h�A�̊J��

- ��������

- 02�@�����Ƃ��َq�̏o����

- �����i���َq�j�̏���

- �����i���َq�j�̏o����

- 03�@���h����

- ���h�����͎��ȏЉ�̃X�^�[�g

- ���h�����̏���

- �@���h����

- �A���h�̊m�F

- �B���o���₷���H�v

- ���h�����ł̂m�f

- ���h�����̎菇

- 04�@�K�⎞�ɋC���������}�i�[

- �w�Z�̑�\�Ƃ��Ă̎��o��

- �K��̑O��

- �K��̗���ƋC���������}�i�[

- Chapter6�@�~���ȃR�~���j�P�[�V����

- 01�@�R�~���j�P�[�V�����Ƃ�

- �R�~���j�P�[�V�����͓`���Ȃ�����

- �R�~���j�P�[�V�����M���b�v�̌���

- �R�~���j�P�[�V�����͑Ζʂ����ł͂Ȃ�

- 02�@��A���̏d�v��

- ��A���͂Ȃ���Ȃ̂�

- �K�ȕ�A���Ƃ�

- �@�̃|�C���g

- �A�A���̃|�C���g

- �B���k�̃|�C���g

- 03�@�����E�����E�u���̈Ⴂ

- �����Ƃ�

- �@����

- �A����

- �B�u��

- 04�@�Ђƌ������ŏI���ɂ��Ȃ����A

- ���������A�A����Lj��A

- ���A

- 05�@�������ЂƂň�ۂ͕ς��

- ���t�̖��@

- �i�i�A�b�v�̌�������

- Chapter7�@�A�T�[�e�B�u�ȃN���[���Ή�

- 01�@�A�T�[�e�B�u�ȃN���[���Ή�

- �A�T�[�e�B�u�E�R�~���j�P�[�V�����Ƃ�

- �@�v�������v����

- �A�k���������v����

- �B�v�������k������

- 02�@�N���[���Ή����̒��ӓ_

- �N���[���̔w�i

- �N���[������������

- �@�X��

- �A�Ӎ߂̃^�C�~���O���Ȃ�

- �B��ÂɎ����m�F

- �C���������

- �D�v���A���J�ɑΉ�

- �E��l�ŕ������܂Ȃ�

- �F���l���̂悤�ȑΉ��͂��Ȃ�

- �G��̓I�ȉ�����Ɛi�����

- �N���[���ɂȂ���m�f�Ή�

- �@�p����������

- �A���炢�E���̋��L���ł��Ă��Ȃ�

- �B�Ή����x��

- �C�w�Z�̓s�����艟������

- 03�@�N���[�}�[���t�@���ɂ���e�N�j�b�N

- �`�����ň�ۂ͕ς��

- �t�@�������郁�b�Z�[�W�̓`����

- �@�u�A�C�i�h�j���b�Z�[�W�v�������ɘb��

- �A���ӂ��^�C�����[�ɓ`����

- �B�N���[���Ή����̂��l�т̌��t

- 04�@������u�����v

- �u�����v�Ƃ�

- �f�q�q�n�v���f��

- ������

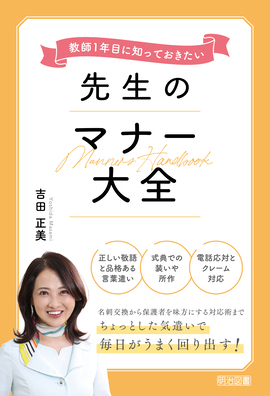

�͂��߂�

�@�{������Ɏ���Ă��������A���肪�Ƃ��������܂��B

�@�q�ǂ��̖������x���Ă���搶���A���̑�Ȗ���������ɋP������q���g���A���̖{�ł͂��`�����Ă����܂��B

�@���߂܂��āB�́A�h�����������ƃ}�i�[�̐��ƁA�g�c�����ł��B

�@���݁A����ƁA�s���A�a�@�ȂǐV���Ј�����Ǘ��E�A�o�c�҂܂ŕ��L���w���C�u�t�Ƃ��đS���ɂ��������������Ă��܂��B

�@�܂��A���w�Z�ɂĖ��\����A���v���[�����ƁA���Ǝ��O�̗������U�镑�����Ɓi�������E�����V�Ȃǁj�A���w�Z�ł́A�E�Ƒ̌��O�̓d�b���A���[�����C�L���O�Ȃǂ̉���ŃQ�X�g�e�B�[�`���[�Ƃ��āA���̊Ԃ̐搶��̌������Ă��������Ă��܂��i�����A�q�ǂ���������h�������炦��搶�̂��d�����A�܂����ł��j�B

�@�������āA���ƂŊw�Z�ւ�������������ƁA�Z���搶����A��������邽�߂ɂ����������}�i�[���C�����肢�������Ƃ̂��v�]�������������Ƃ���������܂��B����̐��Ƃł��Ȃ������A���k�Ȃ���A�����̊F����Ɍ������}�i�[�{�̎��M��Ɋ�������R�͂Q����܂��B

�@�P�ڂ́A�u�w�Z�ւ̂�������v�ł��B�h���������Ă����������̂́A���w�Z�T�N���̒S�C�̐搶�ł����B���ǂ̂Ƃ��͂����ی����ɔ��邩���Ȃ���A���M�̂�������Ȃ��q�ǂ��ł����B���܂��ɁA�Ԗʏǂ�����A�ԋS�ƉA�ŌĂ�Ă������Ƃ��m���Ă��܂����B

�@�u���܂ł̐搶�͂��܂���������ǁA���͌������Ȃ��B���Ȃ��͏Ί炪�ō�������A�Ί�ł������ǂ�ł����B�ԋS�Ə��l�͐��s���邩����S���Ȃ����v

�@���̂Ђƌ��Ő�����A�܂炸�ɉ��ǂł����Ƃ��ɂ́A���芅�тł����B���̌�A�N�Ǒ��֓����Ă�������A�܂����������܂łɐi�����܂����B���ɐl����ς��Ă������������l�ł��B�l�́A�l�ɂ���Ė�����܂��B���̐搶�Ƃ̏o����Ȃ���A�l�O�Řb�����Ƃ�A�{�C�X�g���[�j���O�Ƃɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��������Ƃł��傤�B

�@�����āA������M���邱�Ƃŏ������M�������A�ʊ��Ƀ`�������W�ł���}�C���h�������Ă������������Ƃɂ����ӂ�������܂���B

�@�`�����X�͐l���炵���K��܂���B�����A�u�q�ǂ������ɂ��߉����������ǁA������ɂ͂Ȃ��Ȃ�����Â炭�A�����̂���搶�����炵����Ȃ��Ăق����v�Əo����X�Ɍ��A���M����߂��ɑ����Ă������炱���A�{�������M����Ƃ������������܂����B�������}�i�[��g�ɂ��邱�ƂŁA�w�K�����ł͓��邱�Ƃ��ł��Ȃ��u������́v�Ƃ��ď����̐M���A�]���ɂȂ����Ăق����v�����P�ڂ̗��R�ł��B

�@�Q�ڂ́A�}�i�[��g�ɂ��l�ԗ͂����߂Ă��������A���g�����v���e�N�^�[�ɂ��Ăق����Ƃ̎v������ł��B

�@�}�i�[�́A���̐l�̔��w������鐶�����ł��B�����Ďv�����ł�����܂��B

�@�}�i�[�ƕ����ƌ��ꂵ���C���[�W������܂����A�R�~���j�P�[�V���������y�ɂȂ鏈��ⳂȂ̂ł��B

�@�F����ɂ��A���S���Ă��C���ł���搶�ł悩�����A�搶�ɂ͉��ł����k�ł���A�����A�搶�݂����Ȑl�ɂȂ肽���\�\�ȂǁA���͂̕����Ί�ɂ�����搶�ł������������ł��B

�@���āA�q�ǂ����͂��߁A�E�����m�A�n��A�ی�ҁA���Z�Ȃǐڂ���l�X�������ɂ�������炸�A�����̊F����ɂ́A�V���Ј����C�̂悤�ȃ}�i�[���C����u�������Ƃ��Ȃ������������Ƃɋ����܂����B�Љ�l�P�N�ڂŁA�o���l���Ȃ��A�����Ȃ�搶�ƌĂ�A����{�ɂȂ鑶�݂ɂȂ鎋�����邱�Ƃ́A���ɋC�̓łłȂ�܂���B

�@���́A���t������ԓx���A�q�ǂ���ی�҂Ƃ̐M���W��傫�����E���܂��B

�E��ʊ�Ƃł͒ʂ��Ȃ��A�w�Z�̏펯�͐��Ԃ̔�펯���Ǝv���镗���ɂ���̂��c�O�ŁA�Ȃ�Ƃ�������

�E�q�ǂ��̂���{�ɂȂ�悤�ȁA�������U�镑����g�ɂ��A�����������w�Z�̐搶�͐�������Ă���ƁA�v���C�x�[�g�ł��𗧂}�i�[�������Ăق���

�E�}�i�[��������K�C�҂����Ȃ����ߒT���Ă��܂���

�ȂǁA��ʏ펯���w�����Ăق����Ƃ������v�]�𐔑������������܂��B

�@�R�l�̔N�q�������́A�o�s�`�{���������������A�܂����ƂŐg�߂ɐ搶���ɐڂ���@������A��ی�҂̗���ł́A�z�������Ȃ��قǂ̌����ɂ́A�{���ɓ���������v���ł��B

�@���ɂ́A���������x���܂Ŏq�ǂ��A�ی�ґΉ��ɒǂ��A���Ə����A�w���o�c�A�N���u�����ƁA�������푈�̂悤�ȖZ�����B�R�l�Ɉ�l���ߋ��Q�N�Ԃ̊ԂɁA��������߂����Ǝv�������Ƃ�����Ƃ������v������܂��B�܂��A�߂������ƂɁA������ڎw�������������Ă��邱�Ƃ������ł��B

�@�{���ł́A�e�͂ɂĎ���������ă}�i�[�̋�̗�����`�����Ă��܂��B�u�}�i�[�̂��ق�̂��v�Ƃ��Ď�y�Ɋ��p����������Ǝv���܂��B���ł̗��������ł͂Ȃ��A�S�Ƒ̂ɗ��Ƃ����ނقǁA�������炨�茳�ɒu���Ă���������ƁA����ȂɊ��������Ƃ͂���܂���B

�@�u�_�悭���𐧂��v�u���ɐ�܂�Ȃ��v�̋��P������悤�ɁA�ے肹���A�_��Ȏv�l�ő���Ɍh�ӂ��͂炤���Ƃ��ӎ����邾���ŁA�\���Ƀ}�i�[�͐��藧���܂��B

�@���Ȃ��̌��t�ЂƂŁA�q�ǂ����Ί�ɂȂ�u�Ԃ��A�����Ƒ��₵�܂��H

�@���̖{���A�V�C�̐搶�����ł͂Ȃ��A�����̋����̊F���܂̈ꏕ�ɂȂ�K���ł��B

�@���葽�����������̃X�^�[�g�ɂȂ�܂��悤�ɁB

�@�@�@�^�g�c�@����

-

�����}��

�����}��- ���C�҂����łȂ��A�S�Ă̐搶���ɓǂ�ł��������������e�ł����I���ꂩ����Ζ��Z�ōL�߂Ă����܂��I2025/9/23�搶�̖{�I

PDF

PDF