- ��O�́@���k���Z���t�T�[�r�X�ŃN���X�������悤�ɂ��邽�߂�

- �����Ɂu�Z���t�T�[�r�X�v�Ƃ����l������

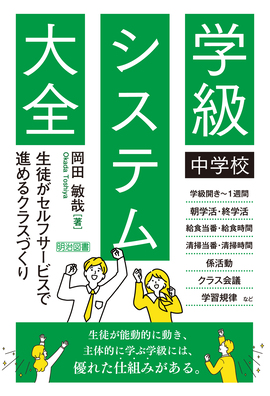

- �Z���t�T�[�r�X�ݏo���u�V�X�e���v

- �V�X�e���̗��ŋN�����������

- �w���u�Â���v�Ƃ͉����u����v���Ƃ�

- ��P�́@���k���\���I�ɓ����w���̃V�X�e��

- �P�@�u�w���J���`�P�T�ԁv�̃V�X�e��

- �悢�o��̏���������

- �P�l�c�炸���ꏊ��^����

- ���k�̂���������

- �u�S�C�̑���ہv�������A�点��

- �P�T�ԂŃ��[����蒅������

- �l�ԊW���Ӑ}�I�ɖa��

- �Q�@�u���w���v�̃V�X�e��

- �z���C�g�{�[�h���b�Z�[�W�ŏo�}����

- ���ł͂Ȃ����Ԃœ�����

- ���Ǐ��Łu�Áv�̏�Ԃ�����

- �����͂Q�l�̐��Ŏ��g�܂���

- �R�@�u���H���ԁE���H���ԁv�̃V�X�e��

- ���H���Ԃ̖������S�m�ɂ���

- �������^�C���͂����ɔz������

- �H���A�����M�[�Ή����ŗD�悷��

- �D�����������鐶�k�ɂ͂����b��

- ���H�ψ��Ɍ�����^����

- �S�@�u���|���ԁE���|���ԁv�̃V�X�e��

- ���|���S�͎G�Ё��ق����Ƃ���

- �����t�����߂�

- �������u�͂ݏo���v���Ƃ̉��l��������

- �������A��𐴂߁A��𐳂�

- �T�@�u�W�����v�̃V�X�e��

- �W���S�̊�{������

- �x�݂̐��k�ɑΉ�����

- �������Ԃ����肷��

- �����̈����p����������

- �������ƂƋ��ꏊ�Â���̊W��������

- �U�@�u�I�w���v�̃V�X�e��

- �u�悢�Ƃ���T���v���~�b�V�����Ƃ���

- �A���͕����Ɖ����œ`����

- �`���b�g�^�C������I�ɍs��

- ���k�̎��_�𑝂₷

- �V�@�u�N���X��c�v�̃V�X�e��

- �N���X��c������

- �N���X��c�̊�{�`

- �S���̂���u�N���X��c�̖��O�����߂悤�v

- �T���̂���@�u�w���ڕW�����߂悤�v

- �T���̂���A�u������K���̂��Y�݉����v

- �N���X��c�̊���

- �W�@�u�ǒ���v�̃V�X�e��

- ���t�Ɍ����Ȃ����Ƃ�����ƐS����

- �ȑւ��̌�����^����

- ���[�_�[�����

- �X�@�u�w���ւ�v�̃V�X�e��

- �u���l�Ɗ��ҁv�k�ɓ`����

- �u�w�Z�ł̊�v��ی�҂ɓ`����

- ���a�������Ŕ��s����

- 10�@�u���Â���v�̃V�X�e��

- �������₷���z�u����

- �֎~���[����L���ɓ\��

- �����̑��Ղ��c��

- �Ⴂ�Ɂu�����ˁv������

- 11�@�u���k�w���v�̃V�X�e��

- ������O��I�ɖ��炩�ɂ���

- �w�N�����o�őΉ�����

- �N���̐������݂�Ȃ̒m�b�ɂ���

- �Ȃ������������ӔC�����o����

- �ς��悤�Ƃ���ȁA�킩�낤�Ƃ���

- ��Q�́@���k����̓I�Ɋw�Ԋw�K�̃V�X�e��

- �P�@�u�w�K�K���v�̃V�X�e��

- 10���x�݂͏������ԂƂ���

- ���v�œ�����

- �������̈Ӗ���������

- �����ԓx�Ƃ�����ׂ�̈Ӗ���������

- �Q�@�u�P���\�z�v�̃V�X�e��

- �w�т̒n�}�����L����

- �P���̃S�[��������

- �w�ѕ��������đI����

- �R�@�u�e�X�g�ƕ]���v�̃V�X�e��

- �w���ƕ]�����Z�b�g�ɂ���

- ��̂Ă�]���͂��Ȃ�

- ���Ɖ��P���d�˂�

- �S�@�u���ȒS�C�Ƃ̘A�g�v�̃V�X�e��

- ���낢��ȋ��t�����������

- �w���͓���̋��Ȃ���r���ƐS����

- �w���Â���Ƌ��Ȍo�c�̊W�����o����

- �T�@�u���ʂ̋��ȁ@�����v�̃V�X�e��

- ���낢��Ȃ��̂�������������

- �����Ȏ��Ƃ͂�������

- ���̎�҂����ƂƂ��ɂ��ꂩ��̎Љ������

- ������

�͂��߂�

�@�w���Â���Ƃ́A�������邱�Ƃł��傤���B���k�����t�̌������Ƃ�������ƕ������ƁB�����߂������ɂ�����Ԃ��ێ����邱�ƁB���������̂��Ƃ����������łł���悤�ɂ��邱�ƁB�s���ŗ͂����킹�Ċ撣���W�c�ɂ��邱�ƁB���B�⊴�o�ɓ���������q���̂т̂тƉ߂�����ꏊ�ɂ��邱�ƁB�ی�҂̗v�]�ɂȂ�ׂ��������ƁB�ׂ̊w���ƕ��������킹�邱�Ɓc�B�܂��܂����肻���ł��B

�@�w���Â���̖ړI�Ƃ͂Ȃ�ł��傤���B�����͊w�K�w���v�̂ɏ����Ă���܂��B�������w�K�w���v�͖̂ړI�n�������Ă͂���܂����A�ǂ�������炻���ɓ��B�ł���̂��Ƃ����n�}�͏�����Ă��܂���B�{�������̒n�}��C�}�̂悤�ȗނ̂��̂ɂȂ�Ǝv���A�{�������M���܂����B

�@�{����������2024�N�B�w�Z����芪����10�N�O�Ƃ͗l�ς������Ă��܂��B�P�l�P��̒[���������I���܂������A�g�p�ϔN���̖��͉��������Ƃ͂����܂���B�s�o�Z��w�Z�s�K���̐��k������30���l�ƕ���Ă��܂��B�����̗p�����u��҂��������Ă��܂��B���̊w�Z�͑����̂��Ƃ��u��N�ʂ�v�Ƃ͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��ɂȂ��Ă��܂��B����ł��w�Z�ɂ����ĂP�����ς��Ȃ����Ƃ�����܂��B����͐l���̏����i�K�̋`������ɂ����āA�l�Ƃ̊ւ�����̌��I�Ɋw�ԂƂ������Ƃł��B

�@�l�ɗ���A�l�Ɍ��������Ă��炦�鉷������m��B

�@�l�ɗ����A���҂ɔF�߂����т�m��B

�@�l�ƂԂ���A����ł��Θb�Ő܂荇������Ƒ����m��B

�@�l�ƂԂ���A�ǂ����Ă������Ƒ��e��Ȃ����҂Ƃ̕t����������m��B

�@���̂��߂ɒS�C������ׂ����Ƃ́u�����������ɗ������ȁv�Ɛ��k���v�����Ԃ�p�ӂ��邱�Ƃł��B�u�����������ɗ������ȁv�Ǝv�킹��ɂ́A���S��������A���ꏊ������A�F�߂Ă��炦�āA����Ɏ����������ɎQ��ł���Ƃ������o���K�v�ł��B���k������K�Ɋw���Â���ɎQ�悳���邽�߂̍H�v���u�Z���t�T�[�r�X�v�Ƃ����L�[���[�h�����ɂ��čl���Ă܂���܂��B�w���Â���ւ̐��k�̎Q��̎d���Ƃ��̖ړI���A�ꏏ�ɍl���Ă�����������K���ł��B�ǂ������t���������������B

�@�@2025�N�P���@�@�@�^���c�@�q��

-

�����}��

�����}��- �w���J����w���o�c�ɂ��Ă��킵�������Ă���ƂĂ��悩�����B2025/4/240��E�w�N��C

PDF

PDF