- はじめに

- 第1章 これからの学級担任に求められること

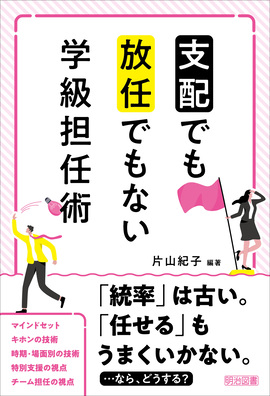

- 1 「支配」は古い。「任せる」もうまくいかない。どうする?

- 2 集団指導と個別支援を同時にやるって難しい

- 3 担任が決まらない

- 4 学級開きは難しい

- 5 そもそも教室という空間は危ない

- 6 これからの時代、改めて教師に「技」が必要とされる

- 第2章 支配でも放任でもない学級担任へのヒント

- ―「多様性」に目を向ける

- 1 各学級に存在する特別支援の子どもたち

- 2 特別支援の子どもたちを苦手とする教師

- 3 では、担任はどうする?

- 第3章 支配でも放任でもない学級担任のマインドセット

- 1 授業をうまくやるよりも学級づくりが先

- 2 学級開きは慎重に

- 3 「支配する」「任せる」でない学級づくりとは

- 4 1年間の見通しを教師が持つ

- 5 教員と子どもが「一緒に」学級をつくるとは

- 6 学年主任は学年をどう運営するか

- 7 担任はどう動くか

- 第4章 これからの学級担任に必要なキホン技術

- 1 「話し方」の技術

- 2 「説明」の技術

- 3 「指示」の技術

- 4 「語りかけ」の技術

- 第5章 支配でも放任でもない学級担任術

- 1 学級開き

- 2 4月の学級・授業づくり

- 3 1学期の学級づくり

- 4 1学期の授業づくり

- 5 2学期の学級づくり

- 6 2学期の授業づくり

- 7 3学期の学級・授業づくり

- 8 学校行事

- 9 係活動

- 10 学級目標

- 11 トラブル対応

- 12 保護者対応

- 13 話し合い

- 14 子どもの振り返り

- 15 学級通信

- 16 教師の省察

- 第6章 これからの学級経営へ

- 1 これからの学級づくりのヒントは特別支援学校に

- 2 これからは学年主任が鍵

- 3 教師の立ち位置

- 執筆者紹介

はじめに

毎年、3月になると、「担任が決まらない」という声を聞くことが増えました。

正規の教員が足りておらず、実質的に「担任がいない」ケースが出ています。育児休業制度を活用して時間短縮で働く先生も増え、「担任が持てない」教員も多くなりました。若い先生が突然休んだり、離職したりして学校からいなくなり、「急に担任がいない」という事例も出ています。ベテラン教員にも体の不調など体力的にしんどく、「担任を持ちたくない」「担任を持てない」方がいるようです。

教員の意識や働き方が多様化しているのと同時進行で、子どもの様子も以前とは異なってきました。教室への不安感が強い子どもが増えていることが、その特徴として一番に見て取れます。文部科学省が公表している不登校児童生徒数の推移を見ても、不登校の子どもの数は高止まり状態からさらに増加しています。静かに学校から遠ざかっていく子どもの発する声にならない声にも耳を傾けなければなりません。

ただ、根本にある深刻な問題として受け止めなければならないことは、一人の教員が一つの学級を1年間通して担任することに責任を感じ負担が重いこと、そのため子どもを強く「支配」して疲れてしまうこと、学習指導要領が求めている子どもの主体性を、それをそのまま学級でやろうとすると「放任」に近い状態になってしまい、それらが絡まって学級づくりが難しくなっていることです。

これまで通り学級づくりをしていても、教員は疲れ、子どもには受け入れてもらえなくなっていることが顕わになってきました。こうした「支配」か「放任」か、といった二項対立的な学級づくりをしていても、教員も、子どもも、双方ともに幸せを追求できるようには思えません。

教員にも子どもにも無理を強いる学級づくりではなく、安心かつ快適で、それぞれが成長できる学級づくりへと意識を変えていく必要があります。子どもと一緒に学級をつくるということです。これまでの学級づくりよりも、難度が高いことかもしれません。

「支配」「統率」はもう古い。「任せる」も、うまくいかない。それなら、どうする?

ポイントは、教師がしっかり準備し、子どもに問うて、子どもと一緒に考えながら学級をつくることです。教師が上から子どもたちを「支配」し「統率」するだけでは、子どもはついてきません。それどころか、子どもは声もあげずに学校から離脱していくでしょう。

一方、子どもを主体にしなければならないからと過度に考え、子どもたちに「任せる」だけでも、「放任」になってしまいます。教室は崩壊し、集団として成立しません。

学級づくりは、一足飛びにできるような簡単な仕事ではありません。年齢が同じとはいえ、もともと異質な子どもが一つの教室に集まっているわけですから、一人ひとり志向や特性に違いがあり、それぞれに異なった感情があるということです。それを無理やり教師の思う通りにし、導きたい方に連れていくことなど、しようとしてもできるものではありません。

今後教科担任制や学年担任制などさらにチーム化が進むようであれば、一人の判断だけではなく、教職員間の情報共有を密にしながら、慎重に教室をつくっていける教員集団の力が求められるようになるでしょう。チーム化すれば、いろいろなハプニングが生じることも予想されますから、教員集団にはそれを引き受ける覚悟も要ります。

同時に、教員が備えるべき基本的な教育技術を身につけておくことも改めて必要になってきています。教師が「話す」「自分を俯瞰する」などといったキホンの技をおろそかにして、子どもたちの前に立てば、そのうち学級だけでなく、学年全体、いや学校そのものも崩壊するでしょう。

本書第1章では、学級づくりについて読者のみなさんと一緒に考えてみたいことを提案してみました。第2章では、教室にいる多様な子どもたちを排除せずに包摂するにはどうしたらよいのかを考えるために水野が特別支援の観点から記しました。第3章では、若松が今の時代に適した学級づくりの基本をまとめています。続いて第4章では、片山が学級をファシリテートするための基本的な技について解説しました。そのあと、第5章では、坂本と西村が学級づくりの日々が目に浮かぶよう具体的な技をわかりやすく記しました。最後の第6章で、今後学級担任制など担任のチーム化が進むことを見据え、特別支援学校ではどのように教員同士が連携しているのかを水野が記しました。

願わくば、読者のみなさんの学級づくりに、本書のどの部分でもよいのでヒットしてほしい、その思いだけです。5人の執筆者であれこれ知恵を絞り、試行錯誤しながら仕上げました。ご活用いただければ幸いです。

2025年1月 /片山 紀子

-

明治図書

明治図書- 電子書籍版もお願いします!2025/4/330代・小学校教員

- 今学級担任をしていないが、自分の性格から強制的な指導は難しいと思うが、だからと言って何もかも自由というのはどうかと思い、自分ならどのように経営するか考えながら読むことができた。2025/3/2350代・小学校教員

PDF

PDF