- はじめに

- 第1章 学校と子どもたちの「いま」――なぜ「包摂」が必要なのか

- 1 マイノリティとマジョリティ

- 2 子どもの権利

- 3 子どもの意見

- 4 子どもの経験

- 第2章 「包摂する教室」に欠かせない7つの発想

- 1 個人モデルと社会モデル

- 2 合理的配慮

- 3 心理的安全性

- 4 日常的な応答関係

- 5 隠れたカリキュラム

- 6 威圧や暴力に頼らない姿勢

- 7 包摂――インクルージョン

- 第3章 「包摂する教室」に欠かせない子どもの背景と対応

- 1 発達障害

- 2 児童虐待

- 3 不登校

- 4 外国にルーツのある家庭

- 5 ヤングケアラー

- 6 性に関する課題

- 終章 学校がソーシャルワークの視点を持つということ

- おわりに

はじめに

高校生の時、障害者運動と出会い、その運動に魅了された私は、関西の大学へ進学し、その後14年間を障害者運動の世界で生きてきました。

その運動で出会ったおとなから語られる自身の子ども時代も含めたしんどさ(家族の不和、保護者の精神疾患や依存症、児童虐待、学校での不適応行動、いじめ、不登校)に対して共感し、その正体を考えようとする中で、一つだけ共通していることに気が付きました。それは、全員が学校教育を通過し、しんどい渦中では家族以外の「おとな」と出会っているということでした。

「なぜその時におとなが関わることができなかったのだろうか」この想いを胸に、障害者運動の世界から子どものソーシャルワーカーに転向しました。

しかし、実際に学校と関わるようになると、同様の状況に対してどのように関わっていくのがよいのか悩み、キャッチアップすることの難しさに苦悩している先生たちの姿もありました。そして私の子どもが学齢期を迎えると、学校に適応することができない子どもたちとの試行錯誤の生活が始まり、親としても仕事としても「学校と子ども」を常に考える日々を過ごしてきました。そのような様々な立場から、私なりに「学校にどのような視点があれば、子どももおとなも安心して学校で過ごすことができるのか」をまとめました。

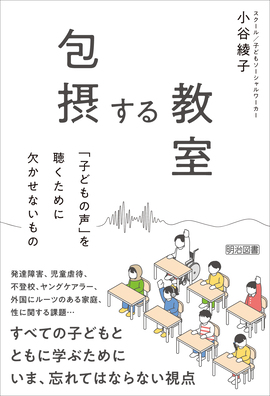

本書は、第1章で、子どもが置かれている社会的な構造に触れながら子どもの権利とは何かということについて説明しています。第2章では、包摂の土台を作るために必要な知識を記しています。第3章では、学校で起こる具体的なことから、実際場面ではどのような視点で考えていくのか、ということについて記していますので、具体的なことを知りたい場合は、こちらから読んでいただいてもかまいません。そして、終章では、学校での包摂のキーワードになる、「ソーシャルワーク」について記しています。

社会構造と知識と具体内容を行き来しながら読み進めていくことで、学校での包摂について、一緒に考えていければと思います。

2025年8月 /小谷 綾子

-

明治図書

明治図書- 子どもの声を大切にしようと思いました。2025/12/640代・小学校教員

- 平易な文章で書かれているため、すぐに読み進める事ができましたが、内容は非常に濃く、また、筆者の人権へのぶれない視点が書かれており、大変勉強になりました。2025/10/2650代・公務員

PDF

PDF