- �͂��߂�

- ���O�@���������c�N���X�͑���Ȃ��Ȃ��Ă���

- ��P�́@����Ȃ��w����������܂��ɂȂ��Ă���

- �P�@�x���̕K�v�Ȏq�ǂ��̋C������

- �Q�@10�N�ڂ̓������킹

- �R�@�����̖�����������t���ǂ��q�ǂ��ɑΉ����邩

- �S�@�����Â炳�������Ă��鋳�t����

- �T�@������𗊂�ɂ��Ă������̎v���オ��

- ��Q�́@�u���������N���X����v�ŐS���I���S�������߂�

- ���P�@�Â��ȋ���������u�T�C�����g���[�h�v

- ���Q�@������̂R�i�K�u�X���x���E�у��x���E���x���v

- ���R�@���������u�^�C���A�E�g�v

- ���S�@�ق߂Ȃ��E����Ȃ��A�ł������u��R�~���j�P�[�V�����v

- ���T�@�Â��ȋ���������u�����̉������炷�v

- ���U�@�N���X����o�Łu�����������t�v

- ���V�@�قߕ��̃R�c�u��Ɏw�����o���v

- ���W�@�����������t�́u�S�����ނ���ׂ���v

- ���X�@�D�ӂɖ�������肩���Łu�S���I���S�������߂�v

- ���10�@�w���Â���̂R�t�F�[�Y�u�����t�F�[�Y�v�u�琬�t�F�[�Y�v�u�����t�F�[�Y�v

- ���11�@�琬�t�F�[�Y�̎��g�݁u�s�J�r�[�v�u�s�J�s�J�J�[�h�v

- ���12�@�����߂���N���X�����u�����߂̃X���[���X�e�b�v�v

- ���13�@������}������u�h�������炷�v

- ���14�@�F�m�̂䂪�݂����炷�u���t���[�~���O�v

- ���15�@�N���X�̑����h���t�@���ɂ���u�y�������ȐU�镑���v

- ���16�@������̗��������Ɋ������ށu��肩���v

- ���17�@�[�݂������u�Ⴄ�X�e�[�W�ɏ悹��v

- ���18�@�C�����͌��t����c�u�v���X���t�v�u�}�C�i�X���t�v

- ���19�@�ǂ��Ƃ��댩���u�F���������v�u�L���L�������v�u�v���o�M�������[�v

- ���20�@�ی�҂���M����u�w���ʐM�v�u�A�����v

- ��R�́@������Q�┭�B��Q�̂���q�̃����^�[�ɂȂ�

- �P�@�B�R�Ƃ����U�镑���Łu�哱��������v

- �Q�@�M���Ƒ��h���������

- �R�@������Q�̕����̎q�ǂ��̃L�[�p�[�\���ɂȂ�

- �S�@���남�낹���A��l�̎��ɏ�肭��Ԃ�

- �Q�l����

�͂��߂�

���O�@���������c�N���X�͑���Ȃ��Ȃ��Ă���

����Ȃ��N���X

�@���̍����炩�A�N���X�͑���Ȃ����Ƃ��O��ɂȂ��Ă��܂����B�����┭�B�̖���������q�ǂ��A�M�t�e�b�h�A�k�f�a�s�p�A�����Ђ̎q�ǂ��ȂǑ��l�Ȏq�ǂ����ݐЂ���悤�ɂȂ�������ł��B�����̎q�ǂ������́A��Ȃ菬�Ȃ�x����K�v�Ƃ��Ă��܂��B�M�҂́A�\���N�O���瑽�l���̔g�������Ă��܂����B�����āA���l�Ȏq�ǂ����ݐЂ��Ă���̂��f�t�H���g�Ƃ��āA�w���Â�����s���K�v����ْ��ŏq�ׂĂ��܂����i���R��2009�E���v2012�j�B

�@�M�҂��V�C���������́A�S���������w�K������A�S���������s�������邱�Ƃ�������܂��Ƃ���Ă��܂����B�����炱���A40�l�̎q�ǂ�����l�œ��������Ƃ��\�������̂ł��B�S���̉��l�ς������ŁA�ی�҂̖ڎw���������������������炱���A�W�c�w�������藧���Ă��܂����B�������A�O�q�����悤�ɁA�l�X�Ȍ����������������l�Ȏq�ǂ������������A�ʎw�����K�v�ɂȂ��Ă��܂����B���t���u�E�������܂��傤�v�ƌ����āA�E�������q�ǂ��͐�����قǂɂȂ��Ă��܂����B�u�ʍœK���v�Ƃ������t�������Ƃ���ł��B�ʍœK���ɂ��ẮA�����̒������o�ł���Ă���̂ŁA�ڍׂ͂�����ɏ���܂��B

�@�������A�u���l�����܂���w���Â���v���������邽�߂ɂ́A�O��Ƃ��ċ��ȒS�C���⏭�l���w���A�����S�C�z�u�Ȃǂ̐��x�I�ȑΉ����K�v�ƂȂ��Ă��܂��B���w�Z�ɂ����鋳�ȒS�C����萔�����Ŏ��{���悤�Ƃ���Ǝ��Ԋ���̕ύX���e�Ղł͂Ȃ��A���w�Z�̂悤�ɕ��S�C���K�v�Ƃ���܂��B�������A�[���ȋ��t�s���Œ萔�z�u���܂܂Ȃ�Ȃ����A�}���p���[�̊m�ۂ͕s�\�ȏɂ���܂��B�����I�Ȍ��ʂ��Ƃ��āA���l���w���╡���S�C�z�u��v���������邱�Ƃ͍ŏd�v�ۑ�ł��B�������A�����I�Ȗ��Ƃ��Ē萔�̍u�t���炱�Ȃ�����ɁA�}���p���[�̏[���͖]�߂܂���B�ڂ̑O�ɂ́A���x���̕K�v�Ȏq�ǂ������āA������܂˂��Č��Ă���킯�ɂ͂����܂���B�������ӂ݂āA�l�I�����������s�\���ȋ�����̒��ŁA���ł��邱�Ƃ͉����A�Ƃ����ƍl�������Ă��܂����B

�@�����ɂ́A���l�Ȏq�ǂ������݂��Ă��܂����A���̐f�f��҂��Ă��Ă͎x�����x��Ă��܂��܂��B�ی�҂��f�f��]�܂Ȃ�������A�a�@�ɍs�������̂̐f�f����Ȃ������肷��q�ǂ������܂��B�����l����ƁA�ʏ�̊w���ł́A������Q�┭�B��Q�Ȃǂ̂��ׂĂ̎q�ǂ������ɋ��ʂ���u�ő���I�Ȏ��g�݁v�����{���邱�Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�����̖���������q�ǂ��ւ̑Ή��ň�ԑ�Ȃ��Ƃ́A���t�̐S�̗]�T�ł��B���̂��߁A�Ȃ�ׂ������悭�����ȘJ�͂ŁA�傫�Ȍ��ʂ̂�����g�݂���͂��߂邱�Ƃ��R���Z�v�g�ɂ��Ă��܂����B������ǂ����g�݂ł����Ă��A�Z�������t�ɂ܂��u����Ă݂悤���v�Ǝv���Ă��炦�Ȃ���ΈӖ����Ȃ��ƍl���Ă��܂����B

���l����O��Ƃ����w���o�c

�@�ł́A���l����O��Ƃ��Ȃ���A���ׂĂ̎q�ǂ������ɋ��ʂ���u�ő���I�Ȏ��g�݁v�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃł��傤���B�����ł͊w���W�c�̒��łł��邱�Ƃ�������Ǝv���܂��B

�@�q�ǂ������������Ȃ�

�@�M�҂��V�C���������́A���C�̂�����Ƃ��������������̂ł��B�u�A�T�K�I�̎���܂��ɍs�������v�ƌ����ƁA�������܁u����܂��ɍs�������v�u�ǂ�ȐF���ȁv�u���Z��������ĂĂ��v�ȂǁA�������Ԃ��Ă��邱�Ƃ������ł������A�����ǂ��Ƃ��Ă��܂����B�������A�����ɗ��Ƃ���������܂��B���C�̂�����ƂƂ������킪�������₪��͈Ⴄ�̂ł��B���C��^���悤�Ƃ��ċ��������Ă��܂��Ɩ�肪�N���܂��B�q�ǂ�������������ƁA�܂��܂�������ׂ肪�����A���Ƃ��ƏW�������Ȃ`�c�g�c�i���ӌ��@�E�����ǁj�͂���ɏW���ł��Ȃ��Ȃ�܂��B�`�r�c�i���X�y�N�g�����ǁj�͑��R�Ƃ������������Ȃ̂ŁA�ی����ɓ�������A�s�o�Z��ԂɂȂ����肵�܂��B�����ďd��Ȃ����ߎ����́A���̂悤�ȋ��������W�c�̒��ŋN���邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B������u���m���v�̒��ŋN����̂ł��i����2009�j�B�����������邽�߂ɁA�N�[���_�E���̂��߂́u�Î�̎��ԁv�i���R��2009�j��v���v���ɓ������ċ������G�X�J���[�g���Ȃ��悤�ɔz������K�v������܂��B�܂��A��i�m���o�[�o���R�~���j�P�[�V�����j��W�F�X�`���[��A�C�R���^�N�g�Ȃǂ�p���邱�Ƃɂ���āA�����̑����������y�������邱�Ƃ��ł��܂��B

�A�ΐl�W�̍L����ǂ��Ƃ��Ȃ�

�@�V�C�̍��́A�x�ݎ��ԂɑS���ŗV�ԁu�݂�ȗV�сv��p�ɂɎ�����Ă��܂����B�q�ǂ��������y�������ł����B�������A�F�����Ɖ߂������Ƃ��y�����q�ǂ�������A��l�ŐÂ��ɉ߂��������q�ǂ������܂��B���t���g���u�F�����̑����q�ǂ��͑f���炵���v�u�q�ǂ��̑ΐl�W���L�������v�Ƃ����l�������߂�ׂ��ł���ƍl����悤�ɂȂ�܂����B�x�ݎ��Ԃ͑��l�Ȏq�ǂ��������A���ꂼ��̃X�^�C���ʼn߂������Ԃł��B��l�œǏ�������A���R���Ƀ}���K���������肷�邱�ƂŁA�[�d���Ă���q�ǂ������܂��B���t�̓s���ŋx�ݎ��Ԃ��P���ł��D���Ă͂����܂��A�u�݂�ȗV�сv�����v���Ă������܂���B�x���̕K�v�Ȏq�ǂ��ɂƂ��āA�W�c�s�����ߏ�K�����������Ƃ����蓾�邩��ł��B

�B�h�������炵��������

�@�u�h���̑����w�Z�Ȃǂ̏W�c��ʂł́A�s���ӁA�����A�Փ����Ȃǂ̏Ǐ�范��������₷���v�ƒ����i2009�j�͏q�ׂĂ��܂��B�I��I���ӗ͂��キ�h���ɔ������ċ������₷���X���̂���q�ǂ���A���o�I�h�����͂��߂Ƃ���l�X�Ȏh�������Ȏq�ǂ������܂��B�����͂`�r�c�Ȃǂ̔��B��Q��g�r�b�i�q���Ȏq�ǂ��j�̎q�ǂ������ł��B�����ɖ��̂���q�ǂ����A�h��������ƏW���͂��킪��A���ӂ̓]���������N�����܂��B

�@���̂��߁A�G���⎄��A�h�A�̊J�ȂǁA�Ȃ�ׂ��s�v�Ȓ��o�I�h�������炷���Ƃ�O���ɒu�����Ƃ��K�v�ƂȂ�܂��B���t�̌��t���Ȍ��ɂ��A�������₷���w����S�����邱�Ƃ��h�������炷���ƂɂȂ���܂��B

�@���ӂ����₷���̂ŁA�w�K�ɊW�̂Ȃ����[���v�����g�ȂǁA����Ɏh���ɂȂ���̂�u���Ȃ��Ȃǂ̃��[���̊m�F��V�w���ɓO�ꂵ�Ă������Ƃ��d�v�ł��B

�C�B�R�Ƃ����ԓx�ƍD�ӂɖ�������肩��

�@�M�҂̓t�����h���[�ȋ��t�ŁA�q�ǂ��Ƃ̋������k�߂Ē��ǂ��Ȃ�͓̂��ӂł����B�������A�q�ǂ������Ɋ��Y���������̂��A���z�����A�w���͒������Ȃ����Ă��܂��܂����B������Ƃ����āA���ɗ͂ʼn������悤�Ƃ��ē{�鋳�t�́A�`�r�c�̎q�ǂ��ɂƂ��Ă͋��ȃ^�C�v�ł����A�����̖���������q�ǂ��͓{�鋳�t�ɔ������܂��B���Y��������̂ł͂Ȃ��A�܂��͂ʼn�������̂ł��Ȃ����t���Ƃ́A�ǂ̂悤�Ȏp�Ȃ̂ł��傤���B

�@���V�搶�̌����u�哱��������v���t�i���V2022�j�́A�M�҂��ڎw���u�B�R�Ƃ������t�v�ƃI�[�o�[���b�v���܂��B��̓I�ɂ́u�S�̎w���̓��[���ɏ]���Č������A�ʂɂ͍D�ӂɖ�������肩���v�Ƃ������t���ł��i���v2012�j�B�S�̎w���̏�ŁA���[�����Ԃꂽ��A��O��F�߂�ƁA�w���͊m���ɕ���ւ̓������ǂ�܂��B���������Ɍ����Ă��̂ɁA�ʂɂ����Ƃ肷��قǂ������������t�������鋳�t�ɁA�q�ǂ������͐M������̂ł��B

�@���t�����ӂɖ�������肩�������Ă���ƃM�X�M�X�����₽���l�ԊW���蒅���Ă��܂��B���ɍD�ӂɖ����Ă���ƁA�q�ǂ����m�ɂ��D�ӂ������Ă������������S�ł���N���X���\�z�����̂ł��B�܂��A���t�̈ꕔ�������������Ĉ�l�������邽�߁A�ی�҂���^��𓊂�������ꂽ��A�v��ʐl����̐M�����Ȃ����Ă��܂����肵�܂��B���t�����ɂ��錾�t�́A��ɍD�ӂɖ��������t�ł��邱�Ƃ�S�Ɍ��߂Ă��܂��i���v2009�j�B

�@�����ɖ��̂���q�ǂ��ɑΉ����鎞�ɏ�ɐS�����Ă���̂́u�ނ��������l�ԂƑɂɂ����l�̃��f����������v�u�ނ�ɂƂ��ċ��S�n�̈������ƁA�ɂ̊������v�̓�ł��B��̓I�ɂ́u�{�炸������̗��������Ɋ������ށv�u�������Ԃ�Ȃ��v�u���t�W�c���M���������v�u�����̂���w���v�u�Î�̎��ԁv�u�h�������炷�v�u�����y�U�ɗ����Ȃ��v�i���R��2009�E���V��2022�j�Ȃǂł��B���ꂪ�A���l����O��Ƃ����w���o�c�̓y��ƂȂ�܂��B�ʏ�̊w���ł͂����́u�ő���I�Ȏ��g�݁v��O���ɂ����Ȃ���A�{�����Q�l�ɂ��Ċw���Â�������Ă������������Ɗ���Ă��܂��B

���u������Q�v�Ɛf�f�����q�ǂ��͋ɂ߂ď��Ȃ����߁A�{���́u����̖�������Ă���v�Ƃ����\�����������B�{���ł́A�[�I�Ɂu������Q�v�ƕ\�L���Ă���B

-

�����}��

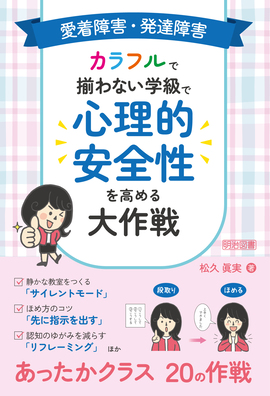

�����}��- ������Q�┭�B��Q�������w���Â���̃C���[�W���킭����ł��B2025/8/2630��E���w�Z����

PDF

PDF