- はじめに

- 第1章 特別支援学級 授業づくりのポイント

- 01 専門性向上パッケージ

- 02 国語・算数の授業

- 03 自立活動の指導

- 04 日常生活の指導

- 05 特別支援学級のチームづくり

- 第2章 特別支援学級 教材&指導アイデア

- 国語

- 01 「一目読み教材」で単語を読もう

- 02 「マグネット迷路」で文字にチャレンジ

- 03 「なぞり消し迷路」で文字にチャレンジ

- 04 姿勢を保持して,字を書こう

- 05 好きな方を選ぼう,思いを伝えよう

- 06 「マグネットなぞり枠」でなぞり学習

- 07 タブレットで習字,やってみよう

- 08 水習字でカンタンお習字

- 09 スリーヒントなぞなぞで聞く練習

- 10 「吹き出し」をつけて気持ちを考えよう

- 11 順序よくおはなしを考えよう

- 12 お題に合った言葉を言おう,語彙を増やそう

- 13 漢字のへんとつくりを組み合わせよう

- 14 漢字パズルを組み合わせよう

- 15 パズル型文づくりで助詞を学ぼう

- 算数

- 16 量を捉えてブロックかけ算をしよう

- 17 虫食いかけ算で楽しく学ぼう

- 18 かけ算ボードで対戦しながら学ぼう

- 19 九九ジャンで楽しく学ぼう

- 20 「ククップ」でかけ算をしよう

- 21 たし算・かけ算ゲーム

- 22 数字を当てよう,数の順序を学ぼう

- 23 サイコロを使って計算しよう

- 24 数取りゲームで数を数えよう

- 25 サイコロルーレットで数と量を学ぼう

- 26 紙コップトータス

- 27 指で数字を数えよう

- 28 大きい?小さい?数を比べよう

- 29 形を比べて,パズルを完成させよう

- 30 積み木で分数を学ぼう

- 自立活動

- 31 自立活動って何するの?

- 32 ニコニコ・コロコロ手洗い習慣を身に付けよう

- 33 棒トレーニングでボディイメージを高めよう

- 34 紙コップ○×ゲームで一つ先を見通そう

- 35 足力強化!ビー玉移しをしよう

- 36 お箸で豆移しをしよう

- 37 気持ちよく座ろう

- 38 気持ちよく上履きを履こう

- 39 よく見てボールをキャッチしよう

- 40 イライラを捨てよう

- 41 集中して季節の絵合わせをしよう

- 42 バランスよく積み上げよう

- 43 ドミノで考えよう

- 44 センサリーグッズで気持ちを整えよう

- 45 指を押し当て感覚刺激☆気持ちいい,落ち着こう

- 46 回るおみくじをしっかり見よう

- 47 怒りの振り返りで感情を整えよう

- 48 相手の表情を読み取ろう

- 49 指先に力を入れて新聞紙で遊ぼう

- 日常生活

- 50 日々のどっちが好き?から自己選択

- 51 休み時間は感覚を注入!跳ぶタイム

- 52 周りが気にならない集中スペース

- 53 整理整頓!鉛筆のおうち

- 54 見通しがもてる日付カレンダー

- 55 掃除がやりたくなる道具と仕掛け

- おわりに

はじめに

特別支援教育を受ける児童生徒の数は増加している。2013年では,約30万人であったが,2023年には約65万人となっている(下図省略)。

特別支援学校や特別支援学級だけでなく,通常の学級に在籍する児童生徒の中にも,特別支援教育を必要とする子は多い。

理由は様々あるが,発達障害等の障害の認知度が高まり,診断される子どもが増えたことが挙げられる。さらに,保護者が一人一人の子どもの状況に応じたきめ細かい対応を求めて,特別支援学校や特別支援学級を躊躇なく選択するようになったことも要因の一つである。だからこそ,すべての教師に特別支援教育の専門性が求められる。

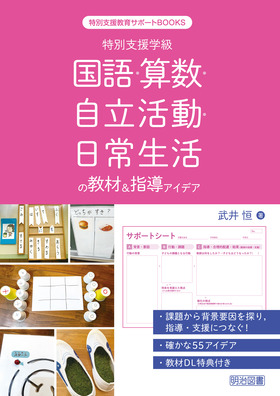

本書では,特別支援教育に携わる方にとって,子どもへの関わりや日々の授業のヒントになるアイデアを載せた。

第1章では,特別支援学級の授業づくりのポイントを取り上げている。筆者の研究成果物である特別支援教育専門性向上パッケージをもとに,専門性を向上させるための手立てを紹介した。また,国語・算数や自立活動,日常生活の授業づくりについてもポイントとともに紹介している。さらに,特別支援学級担任のチーム力を生かす取り組みについても提案している。特別支援学級担任は,相談する場がなく孤独であるとよく耳にする。そのような悩みの解決に一助となれば幸いである。

第2章では,特別支援学級の教材と指導アイデアをまとめた。国語,算数,自立活動,日常生活の指導のそれぞれで,筆者が実際に取り入れてきた教材や指導例を載せている。自作した教材だけでなく,市販されている教材も多数紹介した。ダウンロードできる教材もある。「子どもに合った教材を作りたいけど,時間がない」という声もよく聞く。そのような場合は,市販されている教材やダウンロード教材を活用することも一つの方法である。その際,担当されている子どもの実態に合わせて,取り入れていただきたい。

また,すべての事例で特別支援教育専門性向上パッケージの一つであるサポートシートの形式を取り入れた。A背景・要因には,いくつか参考となる行動の背景要因を載せている。しかし,これがすべてではない。ぜひ,担当の子どもの姿を思い浮かべながら,行動の背景を想像し,「他に考えられる行動の背景」の欄に追記していただきたい。

本書が,「明日,子どもたちに会えるのが楽しみ」と思えるような,活力のもとになる書籍になれば幸いである。

著者 /武井 恒

本書特典は、下記よりダウンロードできます。

※下表の をクリックするとダウンロードが始まります。

をクリックするとダウンロードが始まります。

| 内容 | ファイル名 | サイズ | |

|---|---|---|---|

| 教材 | kyouzai.zip | 7,874KB |  |

※教材のご利用には Microsoft Office が必要です。

※PDFファイルの閲覧には Adobe Reader等が必要となります。

-

明治図書

明治図書

PDF

PDF