- �͂��߂�

- �P�́@����͎q�ǂ������́u�w�ї́v�����E����

- �P�@���₪�q�ǂ������ɗ^����e��

- �Q�@����͂S�̃^�C�v�ɕ������

- Type�P�@�m�F�I����

- Type�Q�@�b��I����

- Type�R�@�����w���I����

- Type�S�@�v�l���i�I����

- �R�@����^�C�v�̎g��������

- �S�@��Ȕ���́u�U��Ԃ�v

- �Q�́@�^�C�v�ʁ@���ʓI����̔�����

- Type�P�@�m�F�I����@�\�u�����́������ˁv�\

- ���u�m�F�I����v�̃|�C���g

- �P�@�P���S�̂̌v��ɂ��Ċm�F����

- �Q�@�O���܂ł̎��Ƃ�U��Ԃ�

- �R�@�w�K�̖ړ��Ă��m�F����

- �S�@�w�K�ۑ���m�F����

- �T�@�b��������ʂ��m�F����

- �U�@���ȏ��̋L�q�ɂ��Ċm�F����

- �V�@�F�B�̔������e���m�F����

- �W�@�咣�ɑ��鍪�����m�F����

- �X�@�w�K�̉������@���m�F����

- 10�@�w�K���e���m�F����

- 11�@�w�K�p����m�F����

- 12�@�w�K�̂܂Ƃߕ����m�F����

- 13�@�w�K�̐��ʂ��m�F����

- 14�@�����̊w�K���m�F����

- Type�Q�@�b��I����@�\�u�����Ȃ��Ƃ���������ˁv�\

- ���u�b��I����v�̃|�C���g

- �P�@�����j���[�X���Љ��

- �Q�@�w�Z�ł̏o����������

- �R�@�q�ǂ��̐g�߂ȏo�����������

- �S�@�q�ǂ��̍�i���Љ��

- �T�@���t���g�̎��̌������p����

- �U�@��������j������p����

- �V�@�|�\�l�E�X�|�[�c�I��̌��t������p����

- �W�@�w�Z��n��ɂ�����̂������Ɏ�������

- �X�@�G��ʐ^��������

- 10�@�O���t��}�����

- 11�@�̂�Ȃ��瓱������

- 12�@��������

- 13�@�����̋��t�Ɍ���Ă��炤

- 14�@�n��̕��Ɍ���Ă��炤

- Type�R�@�����w���I����@�\�u�������Ă݂悤�v�\

- ���u�����w���I����v�̃|�C���g

- �P�@���ǂ��w������

- �Q�@�����m�[�g�ɏ����ʂ����Ƃ��w������

- �R�@�Θb���w������

- �S�@�S�̂ł̘b���������w������

- �T�@�u�����ōl����v���Ƃ��w������

- �U�@�������w������

- �V�@�u�u�������v��u�Ⴆ�v���w������

- �W�@�������X�g�b�v������

- �X�@���t�̘b��`���悤�Ƃ���

- 10�@�������J�n����

- 11�@���ȏ��ɖڂ�����������

- 12�@�����⎫���Ȃǂ���Ɏ�点��

- Type�S�@�v�l���i�I����@�\�u�������āC�ǂ��������ƂȂ낤�v�\

- ���u�v�l���i�I����v�̃|�C���g

- �P�@�����̑I��������l��������

- �Q�@�ے肩��l��������

- �R�@�����ĊԈ�������Ƃ������Ă݂�

- �S�@�q�ǂ��̔����̂��ꂩ��l��������

- �T�@�厖�ȏ����킴�Ɣ����Ă݂�

- �U�@�������o���o���ɂ��ė^����

- �V�@�q�ǂ��̓����̈Ⴂ����������

- �W�@�͂��߂̕����������Ȃ�

- �X�@�����̍l���Ƒ���̍l�����ׂ�����

- 10�@�������e�𑼂̎q�Ɍ��킹��

- 11�@�������^��

- 12�@�ԐړI�ɖ₤�悤�ɂ���

- 13�@�_����ʂ������đ̌�������

- �t�^

- �u����v�������߃V�[�g�T

- �u����v�������߃V�[�g�U

- ������

�͂��߂�

�@�q�ǂ��̉ۑ�ӎ����l�����ɁC���ƂȂ����₵�Ă��܂��H

�@�u����������Ă��܂����Ƃ��̕��\�̋C�����́H�v�u���\�Ɍ�����Ă��܂����Ƃ��̂���̋C�����́H�v

�@�u���ˁv�̍Ō�̏�ʂŁC�K���ƌ����Ă悢�قǏo����锭��ł��B�q�ǂ������̎p�����Ă݂�ƁC��u�C�Î�̎������ꂽ��ɁC�R�C�S�l�̎q�ǂ��������悭��������Ă��܂��B�����ɂ��C���̉�]���������Ȏq�ǂ������ł��B

�@�u���\�́C����������Ă��܂��āC�ƂĂ��߂����Ǝv���܂��v�܂����Ă��Ă��Ȃ��R�l���C�O�̎q�������I��钼�O�Ɂu�͂��C�͂��C�͂��v�Ƒ傫�Ȑ����Ȃ���̂�O�ɏ��o���Ă��Ă��܂��B�u���\�́C�����Ȃ���悩�����Ǝv���Ă����Ȃ����Ǝv���܂��v

�@�搶�������C���Ȃ����Ȃ���ꐶ���������āC�v�����̂����ɏ����Ă��܂��B�u�݂�Ȃ������ˁB���\�̋C�����ɔ���Ă��܂��ˁB�ǂ���Ƃ��Ă������ł���v�ƌ����āC���̔�������Ă����܂��B

�@�����ɂ́C�q�ǂ��̊w��ł���p�������܂���B�������Ă��鐔�l�̎q�́C�����̈ӌ���������悢�̂ł��B�O�̎q�����������Ă����܂�C�ɂȂ�܂���B�命���̎q�́C�搶�̊�F�⍕�����Ȃ��玞���o�̂�҂��Ă��܂��B

�@�ǂ����āC���̂悤�Ȏq�ǂ��̓������~�܂��Ă��܂��Ă�����ƂɊׂ��Ă��܂��̂ł��傤���B���_���猾���ƁC�u���₪�ᖡ����Ă��Ȃ��v����Ȃ̂ł��B�w�����ɏ����Ă��������̂����̂܂g���B���̏�ʂ́C�l���̐S�������Ă��邩��C���Е����Ă݂����B���ƑO�ɁC�K�����ތ��������ėՂ܂�Ă���͂��ł��B�ɂ�������炸�C���܂������Ȃ��̂́C�u�q�ǂ����l�������Ȃ�v����ɂȂ��Ă��邩�ǂ����C�l�������Ȃ邽�߂̃v���Z�X���ӎ����Ă��邩�ǂ����C���̓�̂��Ƃ��������ꂸ�C�Ȃ�������ɂ���Ă��邽�߂ł��B

�@������C�S�̋@�\���ӎ����Ďg���C�q�ǂ��́u�w�ї́v���A�b�v������

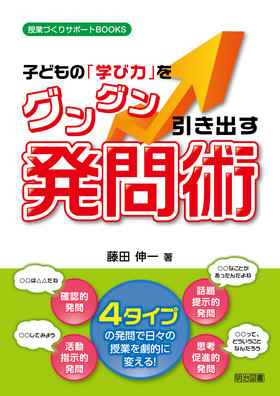

�@���́C�����Ɣ�����@�\�I�ɕ��ނ��āC�q�ǂ��́u�w�ї́v���A�b�v�����邽�߂̔���p���C�������g����悤�ɍl���Ă݂܂����B

�@�@�@�u�w�ї́v�A�b�v�̂��߂̂S�̔���

�@�@�@���m�F�I����@�@�@�@���b��I����

�@�@�@�������w���I����@�@���v�l���i�I����

�@���������t�́C���X�̎��Ƃ̒��ŁC�K�����͔�������܂��B�ł��C���܂�@�\���ӎ�����Ă��Ȃ��̂�����ł͂Ȃ��ł��傤���B��N���̍��ꋳ�ȏ��ɏo�Ă���u�������Ȃ��ԁv�̕���ōl���Ă݂܂��傤�B

�@�i�{���̂��Ԃ��q�ǂ������Ɍ����Ȃ���j�u���̔�����ؒm���Ă�H�v�y�b��I����z

�@�u�m���Ă�C�m���Ă�B���Ԃł���v

�@�u�����ǂނ��b�͂ˁB���̂��Ԃ��o�Ă����ł���B�v�u�搶���ǂ݂܂�����C�悭�����Ă��Ă��������ˁB�v�y�����w���I����z

�@�ǂݏI�������ŁC�u�o��l�����C�����Ă��������B�v�ƕ����܂��B�y�m�F�I����z

�@�u����������v�u��������v�u�܂��v�u���ʁv�u�˂��v�u�˂��݁v�����܂ł́C�����ɂ��܂��B�����āC�K���u���ԁv�ƌ����o���q�����܂��B

�@�u���Ԃ͈Ⴄ��v�u�����C���Ԃ��o�Ă��Ă��v

�@�����ŁC���S�I�Ȕ�������܂��B�u�˂��C�݂�ȁC���Ԃ́C�o��l���ɓ���̂��ȁH����Ȃ��̂��ȁH�v�y�v�l���i�I����z

�@�q�ǂ�������l�ЂƂ�̒��ɁC�ۑ�ӎ������܂�C�v�l�𑣐i�����邽�߂̔���ɂȂ��邽�߂ɁC�������́C���ޕ��͂��C�K�Ȕ�����l���Ă����܂��B�S�̔�������ʓI�ɋ�g���Ȃ���C�q�ǂ������́u�w�ї́v�����I�ɃA�b�v�����Ă����܂��B

�@�@2014�N�W���@�@�@�^���c�@�L��

-

�����}��

�����}��