- はじめに

- 第1章 はじめて自立活動を指導する先生が知っておきたい3つのこと

- 1 自立活動の目標について理解しよう!

- 2 自立活動の内容について理解しよう!

- 3 AIとともに実態把握を深め,指導内容を考えよう!

- 第2章 はじめてでもうまくいく自立活動の指導アイデア

- 1 健康の保持

- 1-(1)生活のリズムや生活習慣の形成

- 〈寝つきが悪い・朝起きられない子〉 寝るための準備をしよう

- 〈注意がそれやすく,なかなか生活習慣が身につかない子〉 シンプルな動線環境で朝の準備をしよう

- 〈季節や気温に応じた「衣替え」が苦手な子〉 ライフスキル「季節に応じた服装」

- 1-(2)病気の状態の理解と生活管理

- 〈合併症があり,自身の病気自体の理解が必要な子〉 薬の時間をタブレット端末で確認しよう

- 1-(4)障害の特性の理解と生活環境の調整

- 〈困ったときに黙ってしまう子〉 困ったときにどうする?

- 〈食べられる,食べられないを判断できない子〉 給食の食べ方を自分で工夫しよう

- 1-(5)健康状態の維持・改善

- 〈走ることが苦手で,肥満傾向にある子〉 ジャンプマスターになろう

- 〈運動量が少なく,肥満傾向にある子〉 インターネットで調べたお店を見に行こう

- 2 心理的な安定

- 2-(1)情緒の安定

- 〈活動の切り替えが難しい子〉 「ブランコきっぷ」を使って休み時間を過ごそう

- 〈周囲とうまく関われず,不適応行動が出ている子〉 キーボードマスターを目指せ

- 〈バスで移動中に立ち歩いてしまいやすい子〉 余暇グッズで楽しくバスに乗ろう

- 2-(2)状況の理解と変化への対応

- 〈集団の中で困った場面になると,固まってしまう子〉 こんなときどうする?

- 〈特定の場所で緊張が高まり,話すことが困難になる子〉 タブレット端末で伝えよう

- 〈予定の変更があると混乱したり,活動に参加できなくなったりしやすい子〉 トランジションカードを使って,進んで活動に参加しよう

- 2-(3)障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲

- 〈進行性の疾患を併せ有する子〉 先輩の活躍を知ろう

- 〈不安な気持ちから,学習や活動への参加意欲が下がってしまう子〉 レベルアップ大作戦

- 〈自信がなく,受け身になりがちな子〉 水族館をつくって招待しよう

- 〈特定の苦手な食べ物がある子〉 好きなデザートを楽しみに食事をとろう

- 3 人間関係の形成

- 3-(1)他者とのかかわりの基礎

- 〈教材を口に入れたり投げたりして,個別課題がなかなか成立しない子〉 感触が気持ちいいプッシュイン課題

- 3-(2)他者の意図や感情の理解

- 〈相手の思いや感情を理解することが苦手な子〉 お悩み解決ヒーロー

- 〈相手の意図を理解し,場に応じた行動を取ることが難しい子〉 相手の意図をくみ取る絵しりとりゲーム

- 3-(3)自己の理解と行動の調整

- 〈他者との対人的な距離を取ることが難しい子〉 人とのつきあい方

- 〈どんなこともできると答える子〉 自分帳

- 〈授業に集中することが難しい子〉 大ピンチ解決図鑑を作ろう

- 〈自分の得意なことや行動の特徴について,まだ十分に理解できていない子〉 好きなことを通じて自己理解を深めよう

- 3-(4)集団への参加の基礎

- 〈ルールの意味が理解できない子〉 ドッジボールをしよう

- 〈勝ち負けにこだわりすぎてしまう子〉 ボードゲームでポンッ!

- 〈友達と関わることが少ない子〉 ミッションインポッシブル

- 〈他者への関心が低く,集団に入って活動することを苦手としている子〉 オリジナルすごろくを作ってみんなで遊ぼう

- 4 環境の把握

- 4-(1)保有する感覚の活用

- 〈視覚の活用に制限があり,残存視覚を最大限に活用する必要がある子〉 視線入力で学びと生活をつなごう

- 4-(2)感覚や認知の特性についての理解と対応

- 〈特定の刺激に対して強く不快感を抱く子〉 苦手なものの対処法を考えよう

- 〈ぐちゃぐちゃ,ネバネバに触れるのが苦手な子〉 粘土を作って塑像しよう

- 〈季節の名称は知っているが,イメージがわからない子〉 五感を使って仲間分けしよう

- 4-(3)感覚の補助及び代行手段の活用

- 〈特定の音が苦手な子〉 特定の音が聞こえにくいようにして心地よく活動しよう

- 4-(4)感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状況に応じた行動

- 〈動きがぎこちない子〉 サーキット遊びをしよう

- 〈見本通りに身体を動かすことが苦手な子〉 デッサン人形の真似をしよう

- 4-(5)認知や行動の手掛かりとなる概念の形成

- 〈自分なりのやり方でやってしまう子〉 見本通りに組み立ててみよう

- 5 身体の動き

- 5-(1)姿勢と運動・動作の基本的技能

- 〈身体が柔らかく,姿勢の保持が難しい子〉 足漕ぎレースをしよう

- 〈正しく椅子に座る姿勢を保持することが難しい子〉 体操タイムに取り組もう

- 〈身体の動かし方がぎこちなかったり,姿勢が崩れやすかったりする子〉 棒体操をして,上半身をうまく使ってみよう

- 〈段差につまずきやすい子〉 膝立ち姿勢でチャレンジ!

- 5-(2)姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用

- 〈指先で操作をすることが苦手な子〉 スイッチを押して自分で活動をしよう

- 〈アスレチックで遊ぶことを拒む子〉 一本橋を渡ろう

- 5-(3)日常生活に必要な基本動作

- 〈服を着ることが苦手な子〉 一人で服を着よう

- 〈スプーン食べでこぼしてしまう子〉 すくって入れよう

- 〈排泄後に身体の後ろ側を拭く動作を自分で行うことが難しい子〉 見えない部分に手を伸ばしてみよう

- 〈手の動きに制限があり,ものを操作することが難しい子〉 指先で楽しもう〜iPadで広がる手の動き〜

- 5-(4)身体の移動能力

- 〈足元を見ずに移動する子〉 ラダーをまたいで取りに行こう

- 5-(5)作業に必要な動作と円滑な遂行

- 〈一人で最後までやり終えられる活動がほとんどない子〉 スクエアで行こう

- 〈手指の動きが分かれていない子〉 ネジを回して組み立ててみよう

- 〈指示した動きを真似することや,しゃがんだり立ったりすることが難しい子〉 全身を使って色分類をしよう〜色分類スクワット〜

- 6 コミュニケーション

- 6-(1)コミュニケーションの基礎的能力

- 〈音声言語で伝えることが難しい子〉 チョイスボードから絵カードを使って伝えよう

- 〈自分の気持ちを言葉で伝えることが苦手な子〉 ジェスチャーゲームをしよう

- 〈自分の要求を他者に伝わるように表現することが難しい子〉 目で遊ぼう,目で選ぼう

- 6-(2)言語の受容と表出

- 〈思いを伝えることが難しい子〉 「伝わる」を増やそう

- 〈緊張する場面で,思ったことや感じたことを言葉で伝えることが難しい子〉 タブレット端末を使って自分の気持ちを伝えよう

- 〈話をしたい気持ちはあるが,その内容をうまく伝えることが難しい子〉 アナウンサーになって毎日のニュースを読もう

- 6-(3)言語の形成と活用

- 〈視覚的な手段だと2語文以上を扱える子〉 絵カードを使って文章をつくって伝えよう

- 6-(4)コミュニケーション手段の選択と活用

- 〈音声言語が不明瞭なことによりコミュニケーションが難しい子〉 カードで広がる!コミュニケーション大作戦

- 6-(5)状況に応じたコミュニケーション

- 〈応答や発信に苦手さのある子〉 A先生の漢字教室

- 〈援助要求を出すことが難しい子〉 ソーシャルドローイング:友達に助けてもらいたいとき

- 〈状況に合わせたコミュニケーションが苦手な子〉 新聞で作って遊ぼう

- 〈異性への興味が芽生え始めた思春期の子〉 ソーシャルドローイング:異性を誘いたいとき(はじめて編)

- 執筆者一覧

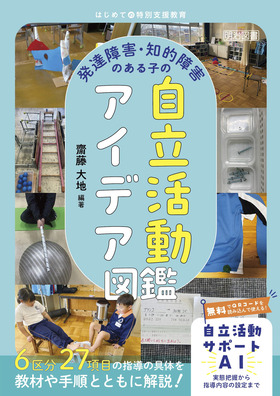

はじめに

特別支援教育が始まって,20年弱が経過しました。その間,通級による指導や特別支援学級,そして特別支援学校などにおいて,特別支援教育の対象となる児童生徒の割合は増加し続けています。いずれの学びの場においても,発達障害や知的障害のある子が他の障害種と比較して,大多数を占めます。これらの障害は重複する場合も多く,その子の教育的ニーズやその背景が捉えづらいこともあります。だからこそ,教育現場では一人一人の特性や実態に応じた,きめ細やかな対応がこれまで以上に求められるようになってきています。同時に,なぜこの子にこの指導や支援が必要なのかについて,明確な根拠をもって説明することが求められています。以上のことは,特別支援教育の専門性の中核であると言っても過言ではないと考えています。この“なぜこの子にこの指導や支援が必要か”を突き詰める営みこそ,自立活動の指導にほかなりません。

しかしながら,特別な学びの場における初任期の先生たちの多くが苦戦するのが,自立活動の指導なのではないでしょうか。「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編(幼稚部・小学部・中学部)」には,自立活動の目標や内容に関する記載のほか,自立活動の個別の指導計画の作成と内容の取扱いの中で,非常に丁寧に実態把握から指導内容を設定するまでが例示されています。また,流れ図と呼ばれるフォーマットも示されており,具体的な記載例も多様な障害に対応し複数示されています。しかし,自立活動の6区分27項目の内容を十分に理解できていない状態では,流れ図を使用したとしても実態把握から指導内容を設定することは困難です。だからこそ,世には自立活動の書籍が数多く出版されています。実態把握から指導内容の設定の仕方をわかりやすく説明してくれている書籍もありますし,そういった部分は大きく省き実際の指導事例を数多く掲載している書籍もあります。言わば,自立活動に関する読者のニーズに応じて,書籍を選択できる状況が整っています。

こうした状況の中,本書は先ほどから話題にしてきた,特別な学びの場における初任期の先生たちを想定して作成しました。であれば,実態把握から指導内容の設定の仕方をわかりやすく説明すべきですが,そこはAIの力を借りることとしました。本書では,第1章で自立活動における実態把握から指導内容の設定の仕方までをサポートしてくれるAIを紹介しています。AIと対話しながら,目の前の子の実態把握を深め,中心的な課題を見出し,具体的な指導内容まで導き出す過程で,おそらく読者の方には多くの学びや気づきがあるはずです。その過程では,AIはこう言っているけど本当にそうかな,私はそうは思わないけど,といったこともあるでしょう。こうしたAIからの提案に対して批判的な見方をする中で,自立活動に対する理解や目の前の子どもに対する理解が深まるはずです。

続く第2章では,全国で活躍される先生たちの自立活動の実践を,区分及び項目ごとに紹介しています。区分によって,また項目によって数に偏りがありますが,それは本書が発達障害や知的障害のある子を主な対象としているためです。どの実践事例も,具体的な教材だけでなく指導の手順まで詳細に記載されていますので,必ずやみなさんの参考になるはずです。また,事例の見出しにはわかりやすいように,「困ったときに黙ってしまう子」などと書かれていますが,その背景は様々です。なぜ,困ったときに黙ってしまうのか,その子の具体的な苦手さについても記載されていますので,ぜひとも背景まで遡って,お読みいただけますと幸いです。

宇都宮大学 共同教育学部 /齋藤 大地

-

明治図書

明治図書

PDF

PDF