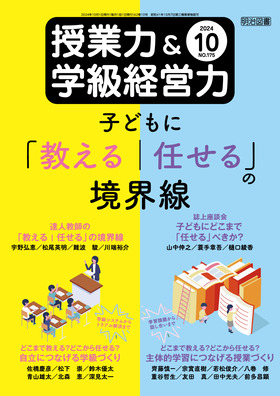

- 特集 子どもに「教える|任せる」の境界線

- 特集扉

- 達人教師の「教える|任せる」の境界線

- 1

- /

- /

- 2

- /

- /

- 3

- /

- /

- 4

- /

- 誌上座談会 子どもにどこまで「任せる」べきか?

- /・・

- どこまで教える?どこから任せる?自立につなげる学級づくり

- 学級システム

- /

- /

- 朝の会・帰りの会

- /

- /

- 教室環境づくり

- /

- /

- 係活動

- /

- /

- 学校行事

- /

- /

- トラブル解決

- /

- どこまで教える?どこから任せる?主体的学習につなげる授業づくり

- 単元計画

- /

- /

- 学習方法・学習順序

- /

- /

- 課題づくり

- /

- /

- 板書活用

- /

- /

- 話し合い

- /

- /

- グループ学習

- /

- /

- 自主学習ノート

- /

- /

- 1人1台端末活用

- /

- 教師はどう動く?自由進度学習のマネジメント

- 単元内自由進度学習

- 任せるために,することとしないことを意識する

- /

- イエナプラン教育を取り入れた自由進度学習

- こだわりの学び方を見つめ直し,学ぶ文化形成づくりにチャレンジ

- /

- 学校全体で進める自由進度学習

- 任せるための「教師の役割」とは

- /

- ダウンロードOK! 小学校・中学校イラストカット集 (第7回)

- /

- アツく学び,温かくつながる!「ゆるアツ」学級経営 (第7回)

- 熱意と柔軟性の2学期戦略 充実の学級づくり

- /

- 深読み!最新教育ニュース (第7回)

- 生成AIの利活用

- /

- 授業名人の発問の法則 (第7回)

- [道徳]みえないものをみせる

- /

- 発達障害のある子のための環境デザイン 実践編 (第7回)

- 優先順位に合わせて行動することが苦手な子

- /

- サンバ先生の1日1技 (第7回)

- 10月 改めて静かさを具体的に教える/学習方法の自由度を少しずつ高める/他

- /

- 「学びの多様化学校」と学校づくりのインクルーシブデザイン (第7回)

- 学びの多様化学校から他校へ転用可能な実践知を探る(1)

- /

- 坂本良晶&EDUBASE CHALLENGE GIGAFULNESS 2 (第7回)

- 画像生成AI活用による授業提案 生成AIで創造性を拡張する

- /・・・

- 第54回「博報賞」受賞(独創性と先駆性を兼ね備えた教育活動領域)

- 長野県 伊那市立伊那西小学校

- /

- 〜日本で一番学校林が身近にある小学校〜林間を活用した学びがもたらすもの〜〜

- 博報賞について

- 編集後記

- /

編集後記

「子どもが主体的に学習に取り組む」「教師に一つ一つ指示されなくても,自ら動いて学校生活を送る」。このような子どもの姿は,誰もが目標にするところだと感じます。

特に最近は,「子どもに任せる」「子ども主体」という言葉をよく聞くようになりました。また,「VUCA時代と言われる今,教育観を転換する必要がある」という主張を目にする機会も増えました。自由進度学習に取り組む実践者や,学校も増えているようです。やはり,今後はさらに「子ども主体」ということがあらためて意識されていくと思います。

しかしながら一方で,「子どもに任せる」「子ども主体」といった字面だけを真似して,具体的に何も教えずに放任になっている場合があるという声も少なからず聞きます。

「子どもに任せる」ということを書籍などで発信されている先生や,「子どもに任せる」ということを目標にされている先生だとしても,おそらく最初は丁寧に指導されたり,常に横にいて相談役になっていたり,細かく指示しなくても何かあればすぐ対応できるように準備したりしているのではないでしょうか。

そこで,子どもたちを自立や自主的な学習者に導くために,何をどこまで教え,どこから子どもたちに任せているのか,その境界線を探るため,具体例を紹介しながら解説いただきました。

また,「子ども主体」といっても,そのイメージは多岐にわたっていると感じます。

たとえば,極端に言えば次のような差があるように思います。

A先生…「ねらい・めあて・授業展開」等,基本的に教師が考え,指導技術を用いながら,子ども自身が主体的に考えられるようにしていく。

B先生…「授業のめあて」も子どもとともにつくる。「学習方法」も子どもが選択する。教師は基本的には教えず,ファシリテーターに徹する。

このようなそれぞれの先生方の教育観も知り,「任せる」度合い等についても,読者の皆様と一緒に考えられたら幸いです。

/茅野 現

PDF

PDF

をクリックするとダウンロードが始まります。

をクリックするとダウンロードが始まります。

初任者一人一人に合わせて今回の特集も参考にして、指導助言をしていこうと思いました。

コメント一覧へ