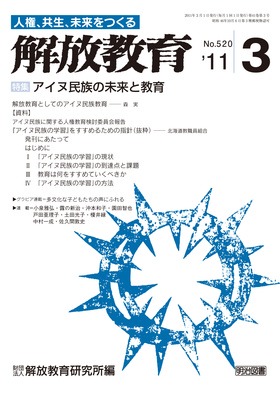

- ���W�@�A�C�k�����̖����Ƌ���

- �������Ƃ��ẴA�C�k��������

- �^

- �y�����z�A�C�k�����Ɋւ���l�����猟���ψ���@�w�A�C�k�����̊w�K�x�������߂邽�߂̎w�j�i�����j�\�E�ꓢ�c�������P���

- �^

- �����ɂ�������

- �^

- �͂��߂�

- �^

- �T�@�u�A�C�k�����̊w�K�v�̌���

- �^

- �U�@�u�A�C�k�����̊w�K�v�̓��B�_�Ɖۑ�

- �^

- �V�@����͉��������߂Ă����ׂ���

- �^

- �W�@�u�A�C�k�����̊w�K�v�̕��@

- �^

- �������Ȏq�ǂ������̐��ɂӂ�� (��15��)

- ���ꂩ��ɂقׂ̂傤���͂��߂܂�

- �^

- �k�̂��邽�`�k�C������̕ւ�` (��17��)

- �u�V�v�̓�Z�N���j��

- �^

- �܂��ǁA�������ɁI (��12��)

- �ŏI��

- �^

- ��������� (��48��)

- ���ӂ��{�C�@�����͑��l�Ȃ��������̂������ᔠ

- �^

- �ҏW���̖{�I

- �wDAYS JAPAN�x�i�������j������Ѓf�C�Y�W���p���F���s�^�w�ڂ����@�ڂ��̂��Ɓ@�����x��c���q�F���A���c���F�G

- �A�t�K���ɐ�����q�ǂ����� (��12��)

- ���ƂȂ����̐ӔC

- �^

- �y�R�����z�m������Ȃ����ۊJ���d���l�̂Ԃ₫ (��12��)

- �O���[�o���l�ވ琬�̓�

- �^

- �q�ǂ�������� (��24��)

- �q�ǂ��ɔ��肫��Ȃ��w�i

- �^

- �܂��ɂ��H�@�}�C�j�`�I

- �����ǂ���

- �^

- �����̃g�|�X (��108��)

- ���{����T���ɒu���ꂽ�q�ǂ������i�O�ҁj

- �^

- �f����݂�A�f��ł݂� (��23��)

- �u�킩��Ȃ��Ƃ������Ɓv����n�߂邽�߂�

- �^

- �`�l�Ԃ̕s�\��`���h���}�̗́`

- �g���Ƃ�n��h�Ƃ������� (��12��)

- �ЂƂ�̎q�ǂ��Ɋ��Y�����Ƃ��灁�w�K�W�c�Â���

- �^

- �ҏW��L

- �^

�ҏW��L

���A�C�k�����̋���ɂ��āA�{���ł͂��̈�Z�N�̊Ԃł������W�Ƃ��đg�݂܂����B����܂ł̓A�C�k�����̂Ȃ��ł������⋳��̉^���ɂ�������Ă�����������ɃC���^�r���[�������茴�e�����肢�����肵�Ă��܂����B����́A�k�C�����g�̐ݒu�����A�C�k�����Ɋւ���l�����猟���ψ���u�w�A�C�k�����̊w�K�x�������߂邽�߂̎w�j�v�̏Љ�𒆐S�ɂ����Ă��������܂����B�f�ڂ��������������������k�C�����g�ɐS��肨��\�������܂��B

���킽���́A����ܔN�̑�㋳������A�����g���猤���S���W��ɎQ�������Ă��������A�Ȍ�l�����番�ȉ�ɋ��������҂Ƃ��Ă�������Ă��܂����B���̊ԁA�����g�����̐l�����番�ȉ�ɂ��A�k�C�����g����A�C�k�����ɂ��������H���o����A������߂����ċc�_�����킳��Ă��܂����B�����A�A�C�k�����̐l���g�ɂ��͂Ȃ������ƋL�����Ă��܂��B��㎵�Z�N��̋L�^��ǂނƁA�����̓A�C�k�����̐l�������g�ɂ����������悤�ł��B���{���{���A�C�k�������Z�����ƔF�߁A�k�C���E�^������k�C���A�C�k����ɖ��̂�ύX���A����ɖk�C�����g�����̂悤�Ȏw�j���o���Ă��܂��B�����g�����ɂ�����k�C������̕�����Ɍ��݂𑝂��̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂��Ă��܂��B

���{���̓��W�ł́A����ȊO�ɂ��f�ڂ̉\����Nj����Ă������e������܂����B�킽���̕s��ۂŁA����͂��Ȃ��܂���ł������A�������@�����A���ЏЉ�������͓I�ȓ��e�ł��B�W�̊F����ɁA���l�тƂƂ��ɁA�����͂������������Ƃւ̂����\�������܂��B

���N���N�n�ɃJ���{�W�A�̃V�F�����A�b�v�ɍs���Ă��܂����B���n�ɑ��Ɛ�����l�Z��ł���A���̑��Ɛ��ƂƂ��ɂ��̑��Ɛ���K�˂Ă̗��ł��B�A���R�[���̈�ՌQ����J���{�W�A�̗I�v�̗��j����������Ď⛌��������ƂƂ��ɁA�_���n��̓�̎��������ɂ�����܂��āA������������̃G�l���M�[�������A�J���{�W�A�̃C���[�W���傫���ς��܂����B��悵�Ă��ꂽ���Ɛ��ƁA�K�C�h�������Ă��ꂽ���̗F�l�Ɋ��ӂ��Ă��܂��B

�i�X�j

-

�����}��

�����}��

PDF

PDF