- ��P�́@���Ƃ̃x�[�X�̃f�U�C��

- 01�@�����Ȃ̖ڕW��ǂ݉���

- 02�@�u�������v�̏��l����c������

- 03�@�R�́u�����v������Ƃ��f�U�C������

- 04�@�u���ʓI�E���p�I�v������Ƃ��f�U�C������

- 05�@�u���Ȃ����߂�v�����^�F�m������Ƃ��f�U�C������

- ��Q�́@�Θb�̃f�U�C��

- 06�@�X���O�����Łu�b�������Ȃ�v���𐮂���

- 07�@�u�����O�����v�őΘb��[�߂�

- 08�@�y�A�Θb����t�@�V���e�[�V�����ւƐi�߂�

- 09�@�v�l�c�[�������p����

- 10�@p4c�I�ȑΘb���������

- 11�@�Θb��c�_�̃g���K�[�Ƃ��ĂP�l�P��[�������p����

- ��R�́@���ނ̃f�U�C���@�i�f�ޕ��́j

- 12�@���t�]���̂āC���k�Ɠ����悤�ɋ��ނƌ�������

- 13�@�Q�̎v�l�p�^�[���ŋ��ނ�ǂ�

- 14�@�C���[�W�}�b�v�𗘗p����

- 15�@�����̊��z�̕��ނ�����Ƃ̂˂炢��ݒ肷��

- ��S�́@���ނ̃f�U�C���A�i���ތ����j

- 16�@�u���e���ڂ̎w���̊ϓ_�v���m�F����

- 17�@�u�������Ȑ��v�����p����

- 18�@�u�N���]���v���ӎ����āu�������Ȑ��v��`��

- 19�@�u�������Ȑ��v�̒����犋���Ɠ]���_�𑨂���

- 20�@�u�������Ȑ��v�����ƓW�J�C����Â���ɂȂ���

- 21�@�u�N���]���v�^�̋��ނ͂��ꂼ��̏�ʂŔ�����l����

- 22�@�u�������i�]�C�j�v�^�̋��ނ͓O��I�ɕ��͂���

- 23�@�u�����������v�^�̋��ނ͖������I�ȓW�J���l����

- 24�@�u�l���ΏƁv�^�̋��ނ́u�Δ�v���ӎ�����

- 25�@�u�W�����}�v�^�̋��ނ͓Η�����œ_������

- 26�@�̐l���ނ⊴���I�ȋ��ނ́g�������h�͂���

- 27�@�f�ތ����Ǝ��ƍ\�z���֘A�Â���

- ��T�́@����̃f�U�C��

- 28�@����̎�ނ��������Ď��Ƃ��f�U�C������

- 29�@���S����Ŋg�U���C�[������Ŏ���������

- 30�@�f�ތ����C���ތ�����Ɋ֘A������

- 31�@�[������Ő��k�̈ӌ����œ_������

- 32�@�[������ŕʂ̎��_�◧�ꂩ��l��������

- 33�@������[�������

- 34�@�[������ő��p�I�ɖ₤

- ��U�́@�w���@�̃f�U�C��

- 35�@����֗^�œǂݎ�肩��u�l���C�c�_���铹���v�֓]������

- 36�@�C���^�r���[���̖������Z�����p����

- 37�@�R�̔���Ŗ������I�Ȋw�K��W�J����

- 38�@�f�s�̊��p�Ő��k�̕\�ʓI�ȍl�����Ɂg�Y���h���N����

- 39�@������P��������

- ��V�́@���ƓW�J�̃f�U�C��

- 40�@�Q�̕��@���g�������ē������\�z����

- 41�@�����̊��z����u�₢�v��ݒ肷��

- 42�@�u�ǂݎ��v�Ɓu�l���C�c�_����v�̃o�����X�����

- 43�@�U��Ԃ�ň�ʉ��Ɠ��ȉ����s��

- 44�@�I���Ŕ��W�I�Ȏv�l�ɃA�v���[�`����

- 45�@�u�l�v���t�B���^�[�Ƃ��Ăc�̎��_�̎��Ƃ��l����

- 46�@�P���Ԃ̎��Ƃ̗���̑�g�̃C���[�W������

- ��W�́@���Ə��������̃f�U�C��

- 47�@�Θb��c�_�̃c�[���Ƃ��Ĕ����ʒu�Â���

- 48�@���ƂƔ��̃X�^�C���������N������

- 49�@���ނ̓�������Ɠ��e�ɉ����č\���I�Ȕ�������

- 50�@���������̖ړI�܂������[�N�V�[�g��p�ӂ���

�͂��߂�

�@�u�搶�C���͂��̂��ꂳ��C�h�������Ǝv���܂��I�v

�@���̂Ђƌ��́C���̓����̎��ƂÂ�������ꂩ��ς��Ă���܂����B�~�h�����[�_�[�ƂȂ�C�����̎��ƂÂ���ɏ������M�������Ă�������ɁC�Z���ōs�����͋[���Ƃł̏�����������̂Ђƌ��ł����B

�@�����́u�o�X�ƐԂ����v�i����Ύq�w�S�ɂ��݂邢���b�x�u�k�Ёj�B�o�X�̒��ŐԂ���勃�������Ă���̂ŁC�ړI�n���P�O�ō~��悤�Ƃ���Ⴂ���ꂳ��ɁC�o�X�̉^�]�肪�u�悹�Ă����Ă��������v�Ə�q�ɃA�i�E���X���C�ԓ��ɔ��肪�N����Ƃ��������I�ȃX�g�[���[�ł��B

�@�u����ȑf�G�Șb�Ȃ̂ɁC�Ȃ����ꂳ��͐h���̂��v�Ǝ��ɂ͓ۂݍ��߂܂���ł������C���̏��������͏����Ȃ��q������������̕��ŁC�܂��ɂ��̘b�̏����Ɠ�������ɂ������̂ł��B���R���Ĕ[�����܂����B�}�C�N�Řb���ꂽ��͂��������Ďd�����Ȃ����C���̂܂���Ă����Ă��Ԃ����͋������Ԃ킯�ŁC��q�ɖ��f�����������邱�ƂɂȂ�B�o�X���~�肽��������Ɗy�ɂȂ��B

�@�Ռ��ł����B���̋��ޕ��͂́C��q��^�]��̗���ł�������Ă��܂���ł����B�u�����b�ł���v�u���ꂳ��͊��ł���v�Ƃ������ɐg����ň�ʓI�ȕ��͂����Ȃ���Ă��܂���ł����B

�@�u���͂���Ȉ�ʓI�Ȏ��Ƃ����Ă����̂��v�Ǝv���ƁC����܂ŒS�C�������k�ɐ\����Ȃ��Ďd��������܂���ł����B�����̐��k�́C���̃C���[�W�ɉ����Ĕ��������Ă���Ă����̂ł��傤�B��������l�����͈�ʓI�ł͂Ȃ����ʓI�ł���C������ɂ��Ȃ���Ύ��Ƃ͐��藧���Ȃ��B���̂��Ƃ��C���̂Ђƌ�����w���Ă��������܂����B

�@���C�S���̏����w�Z�ŏo�O���Ƃ�u���������Ă��������Ă��܂��B���C��̒��Ŏ��̂悤�Ȏ���𑽂����������܂��B

�@�u�����Ȃ��Ƃ킩���Ă��邪�C�ŏI�I�Ɏ������Ӑ}����l���ɋ߂Â��悤�Ƃ��Ă��܂��v

�@�u���ޕ��͂͑�Ƃ킩���Ă��邪�C���@���킩�炸�C�w�����ʂ�Ɏ��Ƃ����Ă��܂��v

�@���ɎႢ�搶������C���̂悤�Ȏ�������������܂��B���������ȉ�����āC���ʓI�E���p�I�ɍl�������邱�Ƃ̑���͂킩���Ă��邯��ǁC�ǂ�������悢�̂��킩�炸�����Ă���搶��������������Ⴂ�܂��B

�@���C��ł́C���̂Ƃ��C���ɑ��ʓI�ɋ��ނ͂��邱�Ƃ̑���������Ă��ꂽ�Ђƌ��Ɠ����悤�ɁC�搶�������Ƃ�ς��Ă������������ƂȂ�悤�Ȍ��t������̐搶���ɑ���悤�ɐS�����Ă��܂��B

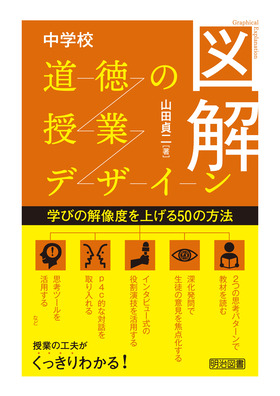

�@�S���̑����̐搶���ɂ��C���ނ�l�X�ȕ�����p�x���番�͂��邱�Ƃ̑������ƃf�U�C���݂̍���Ȃǂ��w�Ԃ��������ƂȂ�悤�ȏ��Ђ�����Ǝv���C�{��������Ɏ���܂����B

�@�u�ޗ��V���� �r�R���v�Ƃ������t������܂��B�Љ�Ȃ̎��Ɩ��l�ł���L�c�a���搶�̖����ł��B���ƕ��@������w��ł��Ă��C�w�т͐[�܂��Ă����܂���B���k�Ɠ�������ɂȂ�C���ޕ��͂�����Ƃ��납����ƃf�U�C���̉��P��}���Ă݂܂��B�{�����F����̎��ƃf�U�C���̈ꏕ�ƂȂ�K���ł��B

�@���ׂĂ͎q�ǂ������̂��߂ɁB

�@�@2025�N�V���@�@�@�^�R�c�@���

-

�����}��

�����}��

PDF

PDF