- まえがき

- 第1章 学校教育と生成AIの課題

- 1 AIと生成AIの基礎知識

- 2 生成AIを取り巻く学校教育の課題・トラブル

- 3 生成AIと共存する学校教育のためのヒント

- 第2章 学校・教師のための生成AI対策ガイド

- 運用方針

- 1 学校内での生成AI利用を,どこまで許可すべき?

- 2 学校内AIガイドライン,どう作る?

- リスク管理

- 3 データ保護対策はどうする?

- 4 児童生徒のプライバシーを守るために気をつけることは?

- 5 生徒が個人情報をAIに入力してしまうリスクは?

- 6 AIをめぐる犯罪のリスクが心配

- 7 授業で活用する時には,著作権問題にどんな対処が必要?

- 8 成績入力にAIを使っても大丈夫?

- 不正防止

- 9 AIで生徒に不正行為をさせないために,教師ができることは?

- 10 そもそも,どこからが「不正行為」に当たる?

- 11 AIを使ったカンニングを防ぐ方法は?

- 12 レポートで,AIが書いた内容をコピー&ペーストした生徒への対応は?

- 13 AIが生成した文章を見分けるためのスキルは?

- 14 生成AIで出力した文章をコピペした時の特徴とは?

- 15 AIは選択式問題をどこまで回答できる?

- 16 設問をコピペすることへの対処法は?

- 学習への影響

- 17 AIを適切に利用できる生徒とそうでない生徒で差ができてしまう時は?

- 18 AIを使う生徒と使わない生徒との公平性をどう保つ?

- 19 AIを使って,学力は向上するの?

- 20 AIを使えば,学習習慣はどう変わる?

- 21 AIを使えば,自主学習は進むの?

- 22 AIに依存しすぎると,学習の質が下がるのでは?

- 23 AIによって,生徒のクリエイティビティが奪われるのでは?

- 24 AIを使えるor使えないの差で,学習成果物はどれくらい変わる?

- 25 AIを使えるor使えないの差は,新しいデジタルデバイドとなる?

- 26 AIを使ってこなかった児童生徒に待ち受ける未来は?

- 27 AIを使わないことによって身につく力はあるの?

- 28 生徒がAIを信じすぎないようにするには?

- 29 重要な決断をAIにゆだねてもよいのか?

- 30 文章を読むという行為はAIの要約機能によって阻害されてしまう?

- 31 生成AIで外国語学習やコミュニケーションはどう変わる?

- 32 英作文の課題は生成AIでどう変わる?

- 33 英訳や和訳の課題は生成AIでどう変わる?

- 34 英語教育はこれからどうなっていくのか?

- 活用の壁

- 35 無料版と有料版の違いは?

- 36 生徒が有料版を利用している場合はどうする?

- 37 入出力文字数の制限や対話回数の上限が壁になる場合は?

- 38 翻訳や校正回数の上限が壁になる場合は?

- 第3章 学校・教師のための生成AI活用ガイド

- 授業準備・授業

- 1 学習指導案作成で活用する

- 2 教材作成で活用する

- 3 テスト問題作成で活用する

- 4 小論文の添削で活用する

- 5 授業の振り返りで活用する

- 6 データ分析による授業効果の可視化で活用する

- 授業外の活用

- 7 自主学習で活用する

- 8 オンライン学習で活用する

- 9 課外活動で活用する

- その他校務

- 10 進路相談で活用する

- 11 学級通信作成で活用する

- 12 職員会議の議事録作成で活用する

- 13 指導要録・調査書作成で活用する

- あとがき

- 執筆者一覧

まえがき

今日,生成AIはパソコンで使用するブラウザやスマートフォンおよびタブレットのアプリで提供されており,成人のみならず,子どもたちが容易にその技術を利用できるメディア環境となっています。生成AIに質問をすると,即座に応答が返ってきて,学習者個人では到達できないであろう学習上のアウトプットを得ることができます。このことは,これまで培ってきた学びの在り方,教育の在り方を大きく転換させてしまうのかもしれません。

そしてこのことは,学習活動に生成AIを利用する児童生徒とそうでない者との間に学習上の大きな差を生んでしまう可能性があります。さらに,学習を深化させるために探索的・発展的に使用する児童生徒と,ただ答えだけを求めて生成AIを使用してしまう児童生徒との間にも大きな隔たりを生んでしまう可能性があります。

また,生成AIの出力したテキストが著作権侵害を引き起こす恐れや,生成AIに個人情報やプライバシー情報を入力した場合,その情報が生成AIの精度を上げるための機械学習に利用される過程を経て,それらの情報が流出してしまう恐れを踏まえる必要があります。

さらに,倫理上の問題として,生成AIが出力したテキストをそのままコピー&ペーストして課題を提出した場合,それは不正行為に該当してしまう恐れがあります。そのため,教員はどのような行為が不正行為に該当するのか,どのように生成AIを使うのか,もしくは状況に応じてどのような学習活動において生成AIの使用を許可し,どのような場合においてはその使用を禁止するのかのガイドラインを明確にする必要があると言えます。

文部科学省が策定した「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン」では,生成AIの利活用に関する基本的な考え方が示されており,教育現場において生成AIとどのように向き合うべきかの指針が提示されています。このガイドラインでは,生成AIの利用が学習指導要領に示された資質・能力の育成に資するものであることを前提とし,適切な活用方法を模索することが求められています。

しかし,実際の教育現場では「生成AIをどのように授業に取り入れるべきか」「どのようなルールを設定すべきか」「児童生徒の不正行為をどのように防ぐか」といった具体的な疑問や不安が生じます。このような疑問に対して,教育現場における生成AIへの対処は,まだ十分に進んでいるとは言えない状況にあります。

生成AIは今後の社会において前提となる技術であり,児童生徒が将来,社会の一員として適切に活用できる力を養うことが不可欠です。そのためにも,学校教育において,生成AIの適切な利用を前提とした学びの基盤を構築し,児童生徒の資質・能力を深化させるための環境整備が急務となっています。単に生成AIを禁止するのではなく,どのように適切に活用し,どのようなリスクを管理すべきかを学ぶことこそが,未来の社会に適応するために求められる教育の在り方です。

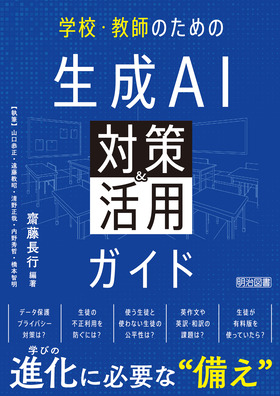

本書『学校・教師のための生成AI対策&活用ガイド』は,こうした現状を踏まえ,生成AIをめぐる様々な疑問や課題を解決し,教育の現場で適切に活用するための実践的な指針を提供することを目的としています。

教育は,未来を担う子どもたちの成長を支える重要な営みです。生成AIを適切に取り入れることで,より質の高い教育を提供し,児童生徒の可能性を最大限に引き出すことができるでしょう。本書がその一助となることを願っています。

2025年7月 /齋藤 長行

-

明治図書

明治図書

PDF

PDF