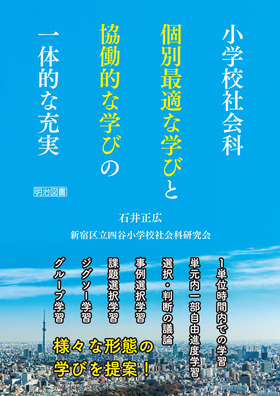

- はじめに

- 第1章 社会科における個別最適な学びと協働的な学び

- 1 個別最適な学びと協働的な学びの一体化

- 2 単元内自由進度学習のよさと限界

- 3 協働的な学びの大切さ

- 4 児童の学びが深まる問題解決的な学習過程と「問い」の構成

- 5 社会科で児童に委ねることができるものと委ねられないもの

- 6 「じぶん発・みんな経由・じぶん行き」の授業づくり

- 7 「じぶん発・みんな経由・じぶん行き」の授業パターン

- 第2章 教材研究と単元構想

- 1 教師の責任で行う学習指導要領解説に基づいた教材研究

- 2 教師の責任で行う社会的事象の見方・考え方を働かせる単元構想

- 第3章 児童の学び方を学校組織で育てる

- 1 個別最適な学びと協働的な学びを支える学び方

- 2 学習問題の追究・解決への見通しを育てる「学習計画表」

- 3 個別最適な学びと協働的な学びを支える「学習方略」

- 4 振り返る力を高める「学び方カード」

- 第4章 1単位時間での個別最適な学びと協働的な学び

- 1 1単位時間のねらいを実現するための授業構成

- 2 教師が果たすべき役割

- 実践事例1 第3学年「私たちのくらしと工場」(9時間) 東京染小紋をつくり続ける廣瀬さんの仕事

- 実践事例2 第3学年「新宿区のうつりかわり」(13時間) 過去から未来へ発展する新宿区の希望

- 実践事例3 第4学年「地震からくらしを守る」(10時間) 自助の取組で首都直下地震を乗り越える

- 実践事例4 第5学年「低い土地のくらし」(5時間) 地形を克服し,活用・発展を目指す人々のくらしを知る

- 第5章 単元の中のまとまった時間での個別最適な学びと協働的な学び

- 1 単元の目標や学習内容によって学習展開を選択する

- 2 「個別最適な学びと協働的な学びの一体化」に向けて教師が果たす役割

- 実践事例1【単元内一部自由進度学習】第4学年「東京都の特色ある地域とくらし」(6時間) 島の自然を保護・活用してくらす小笠原村

- 実践事例2【単元内一部自由進度学習】第6学年「明治の新しい国づくり」(8時間) 今の新宿や四谷につながる近代化の歴史

- 実践事例3【事例選択学習】第4学年「受け継がれる祭りと文化財」(12時間) 地域の祭りと国宝迎賓館を未来に残す

- 実践事例4【課題選択学習】第5学年「森林とともに生きる」(10時間) 問い(立場)を選択して多角的に調べ考える

- 実践事例5【ジグソー学習】第5学年「くらしと産業を変える情報通信産業」(8時間) 情報活用を通して未来の産業を考える

- 実践事例6【eduScrumを活用したグループ学習】第5学年「我が国の工業生産」(8時間) 工業生産を支える貿易や運輸の働き

- 実践事例7【選択・判断の議論】第6学年「世界規模の課題の解決と国際協力」(9時間) 課題を乗り越え世界の人々と共に生きる

- 第6章 単元を通しての個別最適な学びと協働的な学び

- 1 前単元の学習経験を生かして自らの力で単元の学習を展開

- 2 「個別最適な学びと協働的な学びの一体化」に向けて教師が果たす役割

- 実践事例 第5学年「水産業の盛んな地域」(8時間) 既習を生かして自立的に学ぶ

- 第7章 社会科と生活科・中学校社会科(歴史)との接続

- 1 生活科という教科の特性

- 2 生活科での「まちたんけん」の学びを社会科へつなげる

- 3 小学校の歴史学習の特性

- 4 小学校・中学校の学習内容の特色

- 実践事例1【生活科との接続を意識した社会科との出合い】第3学年「私たちのまちの様子」(6時間) 四谷のまちの様子を姉妹校の3年生に伝えよう

- 実践事例2【小学校と中学校の歴史学習における接続】小学校第6学年「全国統一への動き」(全6時間)中学校第2学年「ヨーロッパ人との出会いと全国統一」(全8時間) 秀吉による天下統一

- 執筆者一覧

はじめに

本書は,令和5年度に東京都で開催された第61回全国小学校社会科研究協議会研究大会の第一会場校として公開した授業及び令和3年度〜6年度国立教育政策研究所教育課程実践検証協力校として実施した研究授業で行った実践をまとめたものです。

本書が刊行される時期は,小学校学習指導要領の改訂に向けた検討が進んでいるころかと思います。振り返りますと,平成29年の小学校学習指導要領の告示以降,学校現場では様々な教育改革が進められ,授業スタイルも大きな変革を遂げました。

平成29年3月 小学校学習指導要領告示

令和2年3月 新型コロナ感染症防止のための全国一斉休校

令和2年4月 新教科書の使用開始

令和2年6月 「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料」発行

令和2年〜 1人1台端末の導入開始(GIGAスクール構想)

令和3年1月 中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」

令和5年6月 第4期教育振興基本計画の閣議決定

令和6年12月 中央教育審議会諮問「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」

学校においては,資質・能力の育成を目指した「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善が進められると同時に,1人1台端末の導入が進んだことにより,「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」のための授業改善も進められてきました。

研究熱心な先生の中では,児童が主体的に学ぶ授業を目指して,「単元内自由進度学習」に取り組んでいる先生も多くいます。しかしながら,児童に学習活動を委ねることはよいのですが,本当に単元の目標の実現ができているのか疑問に思う授業実践も少なくありません。例えば,「児童は主体的に学んでいるが深い学びが実現できているのか」「児童に任せるだけで教師の役割が果たせていないのではないか」といった疑問を唱える声も聞こえてきます。

「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」に向けては,「選択」と「共有」がキーワードになります。四谷小学校では,これまで社会科を中心に,この「選択」と「共有」を位置付けた「じぶん発・みんな経由・じぶん行き」の授業づくりに取り組んできました。本書で紹介している事例は,四谷小学校社会科研究会の会員がこれまでの実践を振り返り,その中から選択した授業実践です。つたない実践研究ですが,これから社会科の授業づくりに取り組むために本書を手に取っていただいている方々に何らかのヒントをお届けできれば幸いです。

本書では,四谷小学校において様々な方にご協力いただき実現した実践を掲載しています。本校の研究にご指導いただいた元聖徳大学大学院教授・廣嶋憲一郎先生をはじめとする講師の先生方や新宿区教育委員会の皆様,授業にご協力いただきました皆様,そして,本書の作成にあたって丁寧なご助言をいただいた明治図書出版教育書編集部の矢口郁雄氏に深く感謝申し上げます。

2025年8月 新宿区立四谷小学校長 /石井 正広

-

明治図書

明治図書- 個別最適と協働的な学びの一体的な充実のためにはやはり単元レベルが大切。どちらかだけで語られているものが多かったのでよかった。2025/10/520代・小学校教員

PDF

PDF