- �u����́v��b����I�`�����̌��́u����₤���v�ł͂Ȃ��I�H�`

- �P�́@�q�ǂ����S�ōl���锭��Â���Ƃ́H

- 01�@���M���X�Œ����ƎQ��

- 02�@�N���X�̎��Ԃɍ���������Ƃ́H

- 03�@���B�i�K�ɍ���������Ƃ́H

- 04�@�ǂ̎����ɂǂ̔��������̂�

- 05�@��̂��璊�ۂ����ĊK�i�����

- 06�@����Ɗw�K�����̊W��

- 07�@�������Ă��邩���m�ɂ���

- 08�@����̃^�C�v��m��@

- 09�@����̃^�C�v��m��A

- 10�@�u�q�ǂ��t�@�[�X�g�v�̔���

- 11�@�O�i�K�́u�N���X�̑Θb���x���v

- 12�@�N���X�̑Θb�̓`�F�b�N�V�[�g

- Column�P�@��l�͖₢������̂����H

- �Q�́@�^�C�v�ʔ���̎g�����Ȃ���

- 01�@�N���X�̃^�C�v�ʔ���ꗗ�\

- 02�@��������Ƃ́H

- 03�@���Ɍ^�@�N�C�Y�^����

- 04�@���Ɍ^�A�I���^����

- 05�@�^�@���l�������^����

- 06�@�^�A�o�������o���^����

- 07�@�ϋɌ^�@���������^����

- 08�@�ϋɌ^�A�[���x�m�F�^����

- 09�@���S����Ƃ́H

- 10�@���Ɍ^�@�x�����l�@�^����

- 11�@���Ɍ^�A�l���Δ�^����

- 12�@���Ɍ^�B�ω��l�@�Δ�^����

- 13�@���Ɍ^�C�o��l���̍s�����͌^����

- 14�@�^�@���l��^����

- 15�@�^�A��r�^����

- 16�@�^�B�����^����

- 17�@�^�C�o��l���̋C�Â��^����

- 18�@�ϋɌ^�@�e�[�}�Nj��^����

- 19�@�ϋɌ^�A�v�l��i�K�����グ�^����

- 20�@�ϋɌ^�B�W���l�@�^����

- 21�@�₢�Ԃ�����Ƃ́H

- 22�@���Ɍ^�@�o�������o���^����`�₢�Ԃ�ver.�`

- 23�@���Ɍ^�A�����h�����^����

- 24�@���Ɍ^�B�I�Z���^����

- 25�@�^�@�v�l�[�@��^����

- 26�@�^�A���l�L���^����

- 27�@�^�B����Ȃ��^����

- 28�@�^�C�ǐS�˂������^����

- 29�@�ϋɌ^�@����^����i��������@�j

- 30�@�ϋɌ^�A����^����i��������A�j

- 31�@�ϋɌ^�B����^����i���Ԏ����炵�j

- 32�@�ϋɌ^�C����^����i���_���炵�j

- Column�Q�@����AI�Ɣ���Â���

- �R�́@����̗͂Řb����N���X�̂����

- 01�@���t�����z�^��`����

- 02�@���z�^�Ɍ��������߂̐�����

- 03�@�P���ԒP�ʂł̔���̍\��

- 04�@�w���P�ʂł̔���̍\��

- 05�@�ڎw���̓V���v���E�C�Y�E�x�X�g�I

- Column�R�@���[�h���ւ���

- �S�́@����ł悭�킩�铹������

- 01�@���Ɍ^�̎���

- 02�@�^�̎���

- 03�@�ϋɌ^�̎���

- 04�@�܂Ƃ�

- �Q�l����

- ����̗͂Ŏ��Ƃ��y������

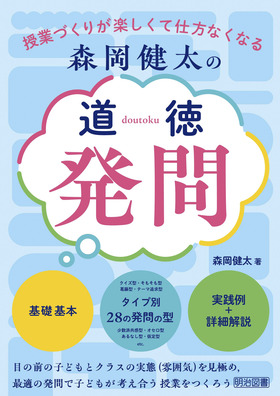

�u����́v��b����I

�`�����̌��́u����₤���v�ł͂Ȃ��I�H�`

�@���Ƃ��������邩�ǂ����B���̏��������s�C�����̂ǂ���ɌX�����́u���⎟��v�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��傤�B����ɂ́C�q�ǂ������̎v�l�̃X�C�b�`����������������C�c�_�������ɂ���͂����邩��ł��B

�@���āC����ȁu����́v��b����ɂ͂ǂ�������悢�̂ł��傤���H

�@�u����͂�b����ɂ́C����̖�����m��C����̃^�C�v��m��C�����̒��Ɉ����o���𑝂₷���Ƃ���ł���v

�@�ȑO�̎��Ȃ�C���킸�ɂ��̂悤�ɓ����Ă������Ƃł��傤�B���̍l���͊Ԉ���Ă��Ȃ��Ǝv���܂����C���ꂩ�������������Ǝv���܂��B

�@�ł����C���͂��ꂾ���ł͑���Ȃ��̂ł��I�@�݂Ȃ���ɂ�����Ȍo�����Ȃ��ł��傤���H

�E�w�����⋳�珑�ɏ�����Ă���ʂ�ɔ�������Ă���̂Ɏ��Ƃ����܂������Ȃ��B

�E���[�e�[�V����������������Ƃ������ۂɁC������������Ă��C����N���X�ł͂��܂������C����N���X�ł͂��܂������Ȃ��B

�E�Z���������ƂȂǂŁC�����ƈꏏ�ɗ���ɗ����čl��������Ȃ̂ɁC�������Ƃ��n�܂�ƁC�Ȃ�������オ��Ɍ�����b�������ɂȂ����B

�@���̂悤�Ȍo���͒N��������͂��ł��B���ł����H�@���͂���Ȃ��S���o���ς݂ł��i�j�B����ȂɈꐶ�����C������m�[�g�ɏ����čl�����̂ɁC���������Ȃ������̂ł��傤���H

�@���s��ςݏd�˂钆�ŁC�����H�蒅���������͎��ɃV���v���Ȃ��̂ł����B

�@����́C�u����₤���v��������ǁC

�@�{���ɑ�Ȃ̂́C�u�ڂ̑O�̎q�ɍ����Ă��邩�v�ł���B

�@���ƂÂ��������ۂɁu���̔���́C�q�ǂ��̎��Ԃɍ����Ă��܂����H�v�ƁC��y���t�������邱�Ƃ�����܂���ˁB���́C���̎��Ԃ�����������l�����ōł��d�v�Ȃ̂ł��B�u���ꂭ�炢�m���Ă����I�v�Ƃ������������������ł����C�ӊO�ƁC�u�b�������������ȃN���X������C�`�Ƃ������₪�����Ă����ˁv�Ƃ�����̓I�ȉ�b�͂��܂蕷���Ȃ����̂ł��B

�@�{���ł́C�������H�����������Ƃ���C240�̔�����N���X�̃^�C�v�ʁi�ϋɌ^�C�^�C���Ɍ^�j�ɉ����Đ����E���͂��C���̒����猵�I�������̂��Љ�Ă��܂��B�ǎ҂݂̂Ȃ���̎��ƂÂ���̎Q�l�ɂȂ�K���ł��B

�@�P�́u�q�ǂ����S�ōl���锭��Â���Ƃ́H�v�ł́C���₪���܂������Ȃ��������R��T��C�ǂ����P������܂����������l���Ă����܂��B

�@�Q�́u�^�C�v�ʔ���̎g�����Ȃ����v�ł́C�N���X�̃^�C�v�ɉ�����������Љ�C���ۂɊ��p�ł����̗�������܂��B

�@�R�́u����̗͂Řb����N���X�̂�����v�ł́C�P���ԒP�ʂ̔���̍\����C�P�w���P�ʂł̔���̍\�����Ƃ��Ƃ�l�������܂����B

�@�S�́u����ł悭�킩�铹������v�ł́C�N���X�̃^�C�v�ɉ����Ăǂ̂悤�ɔ�����g�������Ă������ɂ��Ď��H��ʂ��ďЉ�܂��B

�@�����g�����ƂŔY�݁C����ɋ�킵�Ă�����l�ł��B�����炱���C�����悤�ȔY�݂������搶���Ɋ��Y���C�Ƃ��ɕ��ޑ��݂ł��肽���Ǝv���Ă��܂��B�{�����C����܂ł̎��Ƃ�U��Ԃ�C�V���Ȉ���ݏo�����������ƂȂ�K���ł��B

�@�@�@�^�X���@����

PDF

PDF

����������邽�߂ɂ́A�������͂��ꂽ�����̔����m��A��D�Ƃ��Ď��K�v������܂��B

���̖{�ɂ͂��̓���������Ă��܂��B�J��Ԃ��ǂ�ŁA�g�����Ȃ���悤�ɂȂ肽���ł��B