- �͂��߂�

- ���́@���R�i�x�w�K���z����u�����^���Ҋw�K�v

- 01�@���R�i�x�w�K�����H�������N�Ɗ������ۑ�

- 02�@�u������v�u������v�����܂��_��ȃJ���L�������f�U�C��

- 03�@�u�����^���Ҋw�K�v�������̖�����`��

- 04�@�u�����^���Ҋw�K�v�̗L����

- 05�@�����^���Ҋw�K�̎��H���ǂ������Ă������H

- ��P�́@�u�ʊw�K×�����w�K�v�̉��҂ފw�т݂̍��

- 01�@�u�w�т̒n�}�v�Ŏ�̓I�Ɋw�т�g�ݗ��Ă�

- 02�@�u�w�т̒n�}�v���q�ǂ������͂ǂ��g���H

- 03�@�����w�K�Ƃ̉��҂ݏo���u�C���X�g���N�V�����v

- 04�@�u�U��Ԃ�Θb�v���w�т�����������

- 05�@�����w�K�ƌʊw�K�ōs���Ă��邱��

- 06�@�v��I�Ȋw�тƑ����Ő��܂���\���I�Ȋw��

- ��Q�́@�u�u���b�N�A���[×�v���W�F�N�g�A���[�v�̉��҂����ݏo������

- 01�@�v���W�F�N�g�A���[�Ƃ́H

- 02�@�v���W�F�N�g�A���[�ƃu���b�N�A���[�̊w�т̂Ȃ���

- 03�@�ʊw�K�̒��Ɂu�T���v���Ӑ}���đg�ݍ���

- 04�@�Q�̊w�т̋��ʍ�����Q�̉��҂�n��o��

- 05�@�Q�̊w�т��Ȃ����Ԓn�_�u�܂Ȃт��v�̑���

- 06�@���̑��̊w�т��ǂ��e����^���Ă��邩

- ��R�́@�����^���Ҋw�K���x����10�̃c�[���Ƃr�d�k

- 01�@���C�ɂȂ���u�����Ȉ���v×�u���肷��v

- 02�@�v��ƐU��Ԃ�̂��߂́u�w�т̒n�}�v×�u���t���N�V�����v

- 03�@�K�ȖڕW�ݒ�ɂȂ���u���Ԃ��g���v×�u�s���𗧂Ă�v

- 04�@�Ǘ��w�K�Ɋׂ邱�Ƃ�h���u���Ԃ̗́v×�u�t�B�[�h�t�H���[�h�v

- 05�@�w�т��傫����������u���O�����v×�u�����́v

- 06�@�Q�̊w�т̉��҂Ɓu�r�d�k�v�̏d�v��

- 07�@�r�d�k������q�~�c�L�`�̋���

- ��S�́@�����^���Ҋw�K�̒��Ŏq�ǂ��̊w�т��ǂ�����邩

- 01�@�������͂��q�ǂ�����l���ӎ�����

- 02�@��F�m�\�͂̏d�v��

- 03�@�����^���Ҋw�K�ɂ�����u�w�т̔c���v

- 04�@�ی�҂ւ̊w�т̋��L�݂̍��

- 05�@�T�̌v��ƐU��Ԃ�ɂ��]��

- ��T�́@�����^���Ҋw�K��ʂ��Ďq�ǂ��͉��邩

- 01�@�q�ǂ������ւ̃C���^�r���[����@

- 02�@�q�ǂ������ւ̃C���^�r���[����A

- 03�@�����P�l�̃O���[�v���[�_�[���猩���w��

- 04�@�w���W�҂̌��t���獡���߂čl���邱��

- ��U�́@�������w�Z�Łu�����^���Ҋw�K�v�����H����q���g

- 01�@�����I�Ȋw�K�̎��ԂƂǂ����߂�̂�

- 02�@���ʍ��̂��肩��

- 03�@�w�K�̓�����O��₢�����A�����Ă���

- 04�@�v��Ƒ����̃o�����X�ɖڂ��ނ���

- 05�@�搶�̖��������҂��Ă���������

- COLUMN

- �P�@��������̊w�т̒T��

- �Q�@���Ȓ����w�K��10�̃c�[��

- �R�@�v���W�F�N�g�A���[�ł̒T���̂����

- �S�@�r�d�k�ł��ׂĂ��Ȃ����Ă���

- �T�@���E�����ڂ������߂̋��L

- �U�@�搶�̎d���͐�����������

- ������

- �Q�l�����ꗗ

�͂��߂�

�@���A���̌��e�������Ă���̂�2024�N�V��21���B�V�n�˕����w���ł̃C�x���g�̋A�蓹�A�d�Ԃɗh���Ȃ���A�p�\�R�����J�^�J�^�Ƒł��Ă���B

�@�V�n�˂ł́uTEACHER'S HUB�v�Ƃ����C�x���g�ł̓o�d��U��Ԃ�ƁA�[���w�т����o���������B�I���^�i�e�B�u�X�N�[���̐搶���ԂS�l�ł̃g�[�N�Z�b�V�����A�o�d�����Ă��炦�Ė{���ɍK���Ȃ��Ƃ��B���Ԃ̌��t�ɋC�Â������炢�A�Q���҂̕��̎��₩��A�[���l�����B

�@�w�т́A�葤�i�Q���ҁj������葤�i��ÎҁE�o�d�ҁj�̕����A�z�����������B�����ŋ߂ł͂�����������@������B�{�N���g���w�т��鑤����n�܂�A�����U�N�ڂ̔N�ɁA�w�ԋ@������邽�߂ɒ��ԂƎ���I�Ȋw�я�𗧂��グ���B����葤�ɂ܂��悤�ɂȂ����̂��B�葤���A����葤�̕����A�y���Ɋw�тɂȂ�c�B����̃C�x���g����Â����V�˕��̐搶�����A��ɂ�������̂��Ƃ��w��ł������낤�B

�@�����ŁA�����̊w�тɖڂ������Ă݂����B

�@���������ɒʂ��q�ǂ������́A�w�тɑ��Ď葤���낤���A����葤���낤���B

�@�������\�N�̋���ł́A�����炭�葤���������낤�B����܂ŋ����̊w�т������Ă����̂́A�搶���B�������������10�N�A�����ƌ����R���i�Јȍ~�̋����ł́A�q�ǂ�������葤�Ɉڂ�n�߂Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�f�h�f�`�X�N�[���\�z�ł́A�q�ǂ������̊��ɒu�������̂��A�����Ƃ����ԂɃm�[�g����^�u���b�g��o�b�ɐ�ւ�����B��C�Ƀn�[�h���ς��ω����B���̃n�[�h�̕ω��ɒǂ������ƁA���X�A�搶�����w�͂��d�˂Ă���B���̃v���Z�X�̒��ŁA�q�ǂ����g������̊w�тɎ������g�Ŏ��g�ށu���R�i�x�w�K�v���Ē��ڂ����悤�ɂȂ����B

�@10�N�ȏ�O�A�������̌���Ŏ��R�i�x�w�K�����H���Ă����Ƃ��̂��Ƃ��v���o���B���̊w�т����L���F�m����Ă������Ƃ́A�����͂Ȃ������̂����c

�@���H�Ő��܂�Ă��������̉ۑ芴�Ƃ��ẮA

�@�E�搶�͉�������̂��i���t�̖����j

�@�E�q�ǂ���l�ЂƂ�̊w�т��ǂ������̂��i�w�т̔c���j

�@�����ɓ���ƌ��E���o����搶�����������B

�@��������10�N�ȏ�o���A�u���R�i�x�w�K�v�͒��ڂ��W�߁A�S���I�ɁA���̊w�т͏������L�����Ă��Ă���B

�@�ł́A���L�܂���鎩�R�i�x�w�K�́u����葤�̊w�сv�ɂȂ��Ă���̂��낤���B

�@����ł́A�܂������Ƃ͌����Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�葤�̊w�тƂ��Ă̔��W�Łc�B�������Ă���搶�������̂��Ǝv���B�u�q�ǂ����������������Ŋw��ł��܂��v�ƌ����A���e�͋��ȏ������Ԃɐi�߂���̂ɕς��͂Ȃ��̂��B

�@�ł́A�q�ǂ������ɂƂ��āA�{���̂���葤�̊w�т��Ăǂ�Ȃ��̂��낤�B��������ɂ����n�߂����̖₢����ɁA�����ł̎��H�ŁA�����ăq�~�c�L�`�X�w���ł̂T�N�Ԃ̎��H�ŁA�����������������s����J�ɑ����Ă����B

�@���R�i�x�w�K���āA���̐�ɂ���w�т͂������������̂Ȃ�Ȃ����ƒ�Ă������Ă��炦�郌�x���܂ŗ����Ǝv���Ă���A����A�����ƐM�������c�����������B

�@����葤�̊w�т������炷�|�C���g���Q����B�q�ǂ��������A���҂��Ȃ������葤�ɂȂ�v���Z�X��厖�ɂ��邱�ƁA�����āA�S�̐�������Ȃ��w�т�ڎw�����Ƃ��B

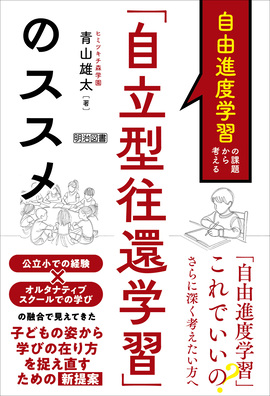

�@���̂Q�����葱���Ă���q�~�c�L�`�X�w���ł̊w�тɁA�u�����^���Ҋw�K�v�Ɩ��O�������B���̖{�́A���R�i�x�w�K�̐�ɂ���̂́u�����^���Ҋw�K�v���Ƃ�����ĂƁA���̂�����l�����J�ɒԂ������H�̋L�^���B

�@�����A�u�M�������v�Ə������ʂ�A�{���ɏ�����Ă��邱�Ƃ��A�܂����B�_�ł͂Ȃ��B

�@�E�C���X�g���N�V�����͂ǂ̒��x�@�\���Ă���̂��A�����Ǝ������߂��Ȃ��̂�

�@�E�{���Ɋw��łق����͂͂����̂��A����͒��w�Z�����Œʗp����͂Ȃ̂�

�@��Ɋ���������A�{�N��̊w�тɂ��ۑ��������L�����Ȃ��B�{���������ĊF����̎茳�ɓ͂��Ԃɂ��A������ۑ�͎R�قǏo�Ă���B�P�ł���悤�ɂȂ�Ύ��܂����̎��ƁB�ǂ��܂ł���Ă��I��肪�Ȃ��A�����A�������`�ɂȂ��Ă��邱�̊w�т̂��Ƃ��A���̒i�K�����炱���c���Ă��������B�ꏏ�Ɏ��g��ł���钇�Ԃ����܂�邩�炾�B

�@���������Ƃɍ��߂ăq�~�c�L�`�̎��H���ۂ��Ɩ{�ɂ��Ă��������@��������������B�q�ǂ����������X���g��ł��邱�Ƃ��A�����̒ʂ菑���Ă���B

�@�w�т̖{�����ꏏ�ɓǂ݉����Ȃ���u�����^���Ҋw�K�v���A���L�܂���鎩�R�i�x�w�K������ɐ����i�߂���ɂȂ��Ă��炦����A����ȂɊ��������Ƃ͂Ȃ��B

�@�{�N�������{�͍������ɖ𗧂��Ȃ���������Ȃ��A������ǒ����I�Ɍ���ΐ�ɑ厖���ƌ����邱�Ƃ������Ԃ��Ă���B10�N��A����20�N��A���̖{����Ɏ���Ă��ꂽ�����A�V���Ȉ���ݏo����悤�ɂƂ����肢�����߂āB

�@����ȑz���Ŋ������Ȃ��珑�������̈���̓ǂݕ����������Ă��������B

�@���͂ł́A���R�i�x�w�K�ɂǂ̂悤�ȉۑ���a���������A�u�����^���Ҋw�K�v�Ɏ������̂��A���̌o�܂ƂƂ��ɁA���ȏȂ�n�d�b�c�����M���Ă����������A���̗L������T���Ă����܂��B

�@��P�͂́A�ʊw�K�Ƌ����w�K�̑�P�̉��҂ɂ��āA���e�ƂƂ��ɏڂ����b���Ă����܂��B

�@��Q�͂́A�u���b�N�A���[�ƃv���W�F�N�g�A���[�ɂ������Q�̉��҂ɂ��āA������q�~�c�L�`�̎���������Ă��`���������܂��B

�@��R�͂ł́A���҂̂��߂̋��ʍ��ɂȂ�A10�̃c�[���Ƃr�d�k�ɂ��ďڂ��������Ă��܂��B�����ł͎��ۂɃc�[�����g���Ă���q�ǂ����������������͂��ڂ��Ă���̂ŁA���Гǂ�ł��炦����������ł��B

�@��S�͂ɂ́A��Ɏ��͂̑�l���ǂ��w�тɊւ�邩�������܂����B�搶�⓯���A�e���ǂ̂悤�Ɏq�ǂ��Ɋւ��邱�Ƃ����L����̂��A�����Ƃ����_�����ēǂ�ł�����������������ł��B

�@��T�͂ł́A�q�~�c�L�`�̎q�ǂ��Ƀ����O�C���^�r���[�������e��A�O���[�v���[�_�[�i�S�C�j�߂铯���̕��͂��ڂ��Ă��܂��B�u�����^���Ҋw�K�v��i�߂錻��ł̐����Q�l�ɂ��Ă��炦����������ł��B

�@��U�͂ł́A�������w�Z�ʼn��҂���w�т����H����q���g�������܂����B���ۂɍ��̌���łǂ����p���邩�A�l���Ȃ���ǂ�łق����͂ł��B

�@�q�ǂ����w�т̂���葤�ɃV�t�g�`�F���W����c����ȃq���g���u�����^���Ҋw�K�v�ɂ͂����Ƃ���͂��ł��B�F����������̋������v�������ׂȂ���A�������g�ɖ₢�Ԃ��Ȃ���A�y�[�W��ǂݐi�߂Ă���������Ǝv���܂��B

-

�����}��

�����}��- ���܂ŕ��������Ƃ̖����������H���l�܂��Ă��āA�ǂ݉���������܂����I2025/6/27�ӂ������

- ���g�݂Ȃ���Y��ł��鎖���ɂ��āC�q���g�邱�Ƃ��ł����B2025/5/3150��E���w�Z����

- ���R�i�x�Ƃ����w�K�`�Ԃ���W�c���ǂ̂悤�ɑ����Ď�����Ă����̂����w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B2025/3/2930��@��C���@

PDF

PDF