- まえがき

- 第1章 「複線化授業」とはどのような授業なのか

- 1 海外旅行のタイプから考える

- 2 子どもによる「選択」を取り入れた授業

- 3 過去の実践から 「学習の最適化」とは何だったか

- 第2章 なぜ「複線化授業」が求められるのか

- 1 「選択」はいまや社会の常識

- (1)アメリカのレストランでのこと

- (2)レストランではなぜお客による「選択」を徹底しているのか

- (3)選択肢の拡大は社会の流れ

- 2 「複線化授業」は何を目指しているのか

- (1)一人一人に自らの学びを成立させる

- (2)確かな学力形成につながる資質・能力を育成する

- (3)「複線化授業」で授業課題を解決する

- (4)「複線化授業」で「生きる力」を育む

- (5)生き方の多様化との関連から考える

- 第3章 授業の「何を」複線化するのか

- 1 「複線化授業」における選択の対象は何か

- (1)「複線化授業」における選択の主体者

- (2)「複線化授業」における目標・内容の考え方

- (3)指導方法における選択の対象

- 2 問題解決的な学習と「複線化授業」

- (1)問題解決的な学習における「複線化」の考え方

- (2)問題解決的な学習の各場面における「複線化」

- 第4章 社会科における「複線化授業」のアイデア

- 1 3年「スーパーマーケットの仕事」の授業づくり

- (1)本単元の趣旨

- (2)「複線化授業」の進め方

- (3)指導上の配慮事項

- 2 3年「昔の道具しらべ」の授業づくり

- (1)本単元の趣旨

- (2)「複線化授業」の進め方

- (3)指導上の配慮事項

- 3 4年「飲料水,電気,ガス」の授業づくり

- (1)本単元の趣旨

- (2)「複線化授業」の進め方

- (3)指導上の配慮事項

- 4 4年「県内の特色ある地域」の授業づくり

- (1)本単元の趣旨

- (2)「複線化授業」の進め方

- (3)指導上の配慮事項

- 5 5年「稲作のさかんな地域」の授業づくり

- (1)本単元の趣旨

- (2)「複線化授業」の進め方

- (3)指導上の配慮事項

- 6 5年「自然災害を防ぐ」の授業づくり

- (1)本単元の趣旨

- (2)「複線化授業」の進め方

- (3)指導上の配慮事項

- 7 6年「歴史単元」の授業づくり

- (1)本単元の趣旨

- (2)「複線化授業」の進め方

- (3)指導上の配慮事項

- 8 6年「世界の人々のくらし」の授業づくり

- (1)本単元の趣旨

- (2)「複線化授業」の進め方

- (3)指導上の配慮事項

- 第5章 「複線化授業」を成功させる5つのポイント

- 1 「複線化授業」にふさわしい学習指導案の作成

- (1)「複線化授業」の学習指導案

- (2)複線型学習指導案のフレーム例

- 2 「資料の選択」を組み入れた授業

- (1)教材や資料作成の配慮事項

- (2)「資料の選択」を組み入れた場面の指導のポイント

- 3 学習環境の整備

- (1)「複線化授業」を支える教室環境

- (2)「複線化授業」を支える学習室の整備

- (3)「複線化授業」を支える指導体制の整備

- 4 学習評価のあり方

- (1)学習評価の基本的な考え方

- (2)子どもの学習における「異」と「同」

- (3)ペーパーテスト問題の改善

- (4)学び方や問題解決能力の評価

- (5)子どもによる自己評価の重視

- 5 「協働的な学び」との一体化

- (1)「複線化授業」が陥りやすい問題点

- (2)「協働的な学び」をどう位置づけるか

- (3)学び合いのよさと大切さを実感させる

- あとがき

まえがき

テレビや新聞などを見聞きしていると,世界の人々の生活や文化について語るとき「多様性」という言葉が多用されていることに気づく。生き物の世界でも生物多様性が重視されている。対象にはそれぞれに異なることがあるという見方や対象の状況に応じて接することの大切さは,いまやだれもが疑わない定説になっている。いま1つ注目したい用語に「選択」がある。様々な場面で選択の幅が広がることや選択肢が増えることが好意的に受けとめられている。選択することを主体的な行為であると捉えると,選択の反対は与えられたものや状況などを受動的に受け入れることである。

今日の社会では,様々な場面で「多様性」が重視され,日常生活において「選択」の対象が拡大されている。こうした社会の状況下にあって,学校教育はいかにあるべきか。

子どもたちの状況は一人一人異なっており,多様に存在している。社会で話題になっている「多様性」の考え方はそのまま子どもたちに対する見方や接し方に当てはまる。学校教育の現状をみると,授業では一斉指導や画一的な指導が主流である。一人一人を大事にするとか,一人一人に応じた指導を重視するなどといわれてきた。最近では「個別最適な学び」が課題になっている。これらの課題に対して,いまだに実効性のある指導が定着していないように思われる。不登校の小中学生が34万人を超えているのは,学校教育が子どもたちの多様性に十分対応できていない証しではないか。

子どもたちの多様性を重視するとは,一人一人の違いに対処することであり,それは一人一人の子どものよさや可能性を伸ばすことである。従来,違えることを躊躇し,揃えることを重視する状況がみられた。背景には旧態依然とした子どもたちへの接し方や授業に対する考え方があると考える。

こうした状況は,社会科の授業においても例外ではない。最低限の基礎・基本を共通的に身につけるためには,揃える教育が必要であるが,それとあわせて違える教育が求められる。それは子どもたちが授業に主体的に参画することであり,自らの学習活動をつくり,発展させることである。

授業は様々な要素から構成され展開されるが,それぞれの場面で可能な限り子どもたちによる選択的な場面を位置づける。このことにより,子ども一人一人が自らの学習活動をつくることができるようになる。あわせて,子どもたちの多様性に応えることができるのではないかと考える。

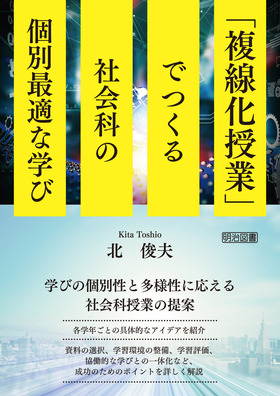

本書『「複線化授業」でつくる社会科の個別最適な学び』は,教育を取り巻く社会の状況と学校教育の現状を踏まえてとりまとめたものである。構成と各章の趣旨は次のとおりである。

第1章では,「複線化授業」のイメージをもってもらうため,海外旅行のタイプを紹介しながら授業の姿を説明した。ここでは,かつて話題になった「学習の最適化」についても若干の振り返りを試みた。

第2章では,なぜ「複線化授業」が求められるのかを,レストランでの体験をもとに解説した。また,「複線化授業」は何を目指しているのかについて,筆者の考えを提案している。

第3章では,授業を構成する要素ごとに複線化の対象や問題解決的な学習過程の各場面における複線化の考え方を述べた。

第4章では,各学年2つの単元を取り上げ,「複線化授業」の進め方について,そのアイデアを紹介した。

第5章では,「複線化授業」における学習指導案のあり方や「資料の選択」を組み入れた授業と学習評価のあり方,学習環境の整備など「複線化授業」を成功させるためのポイントを解説した。

本書が社会科の教科としての役割を果たすとともに,社会科授業のさらなる活性化と発展にいささかでも貢献できればと願っている。

本書の刊行は,明治図書出版株式会社の矢口郁雄氏のお勧めとお力添えによるものである。厳しい出版環境の中で出版の機会をいただいたことに,この場を借りて心より感謝の意を表したい。

令和7年7月 /北 俊夫

-

明治図書

明治図書- 素晴らしいです。2025/10/2340代・中学校管理職

PDF

PDF