- �͂��߂ɁF���p��`���j����_�̉\��

- �P�́@�y�T���ҁz����ɂȂ����j���ƃf�U�C��

- �P�@�u����ɂȂ����j���ƃf�U�C���v�Ƃ�

- �\���j����ɂ����錻�ݎ�`��₢�����\

- �Q�@�u���j�ƂƂ͒N���v

- �\������߂�����j���H�ƏC����`�\

- �R�@����ȗ��j�Ɠ��A�W�A�ɂ�������j����

- �Q�́@�y���H�ҁz����ɂȂ����j���ƃ��f��

- �P�@����́u�l��v��A���n��`�̗��j�I�w�i��₢����

- �m���̐F�ŊK�w�������Љ�n�@���Ȃ���Q�������߂�\���j���������l���ӎ��̏����\

- �P�@���j�I�w�i�ƐA���n�l�̃A�C�f���e�B�e�B���ǂ��f���o����

- �Q�@�u����ɂȂ��v���j���ƂÂ���̃|�C���g�\���_�ƍH�v�\

- �R�@�w���v��

- �S�@�w���W�J��

- �T�@���ƕ]���Ɛl���ӎ��̏������ǂ̂悤�ɗ��������邩

- �Q�@���k�̓��Ȃ�u�鍑��`�v��₢����

- �m����I�ȏ��ۑ�̌`���ƓW�]�n�@D(4)�ɂ����āC���k�����j���u�������Ɓv�����đ����邽�߂̊e����(4)�̍\��

- �P�@���j�����Ɓu����I�ȏ��ۑ�̌`���ƓW�]�v

- �Q�@���k�́u���Ȃ�鍑��`�v�Ƌߑ㉻

- �R�@���k�́u���Ȃ�鍑��`�v�ƍ��ے����̕ω��E��O��

- �S�@�u����ɂȂ����j���Ɓv

- �R�@���j�I�ɗ}������Ă����u���v��₢����

- �m�A�C�k���p������A�C�k�ƌp�����Ȃ��A�C�k�n�@�}�C�m���e�B�̃A�C�f���e�B�e�B����j���痝�����鎎��

- �P�@�u�A�C�k�ے�_�v�ɑR���邽�߂�

- �Q�@�A�C�k���p������A�C�k�ƌp�����Ȃ��A�C�k

- �R�@�w���v��

- �S�@������鎄�����̕�����₢����

- �m����E�n����ĂȂ��l�X�́w���n�x�ւƁw����x����̂��낤�H�n�@���Ȃ��ƕ����荇�����߂ɁC�u����Ɂv�u�L�[���[�h�Łv�u���ƂƁv�u���k�̐�����ԂƁv�Ȃ�

- �P�@���ތ����̐i�ߕ�

- �Q�@�u���n����v�̗��j���ƂÂ���̃|�C���g�\���_�ƍH�v�\

- �R�@�w�����̃|�C���g

- �S�@�w���W�J��i�R���ԍ\���j

- �T�@�u���k�̈炿�v�𑨂���]���̍H�v

- �T�@�O�ߑ�̉��l�ςɗ��r���邱�ƂŁC�����₢����

- �m���Ղ̊g��͐��E�̔ɉh�ɍv�������ƌ�����H�n�@�ɉh�Ƃ͉����H�\���j�I�G���p�V�[�̎��_����\

- �P�@�͂��߂�

- �Q�@���H�̊T�v�Ǝw���v��

- �R�@���k�̕ϗe�̕���

- �U�@����̓�����O�̊T�O��₢����

- �m�Ȃ��w�e���j�x�ł͂Ȃ��w���n��̗��j�x�Ȃ̂��n�@�O�ߑ�j�Łu���Ƒ�����ʂ��鐢�E�ρv�̑��Ή���ڎw�����E�j�T��

- �P�@�u����ɂȂ��v���j���ތ����̃|�C���g

- �Q�@�u����ɂȂ��v���j���ƂÂ���̃|�C���g�\���_�ƍH�v�\

- �R�@�w���v��

- �S�@�w���W�J��

- �T�@�u���k�̈炿�v�𑨂���]���̍H�v

- �V�@�푈�ƌ���̊W����₢����

- �m���Q�Ƒ���E���n�@�푈�̌��Ɍ��������Ƃ�����Ă���̂͒�����ł��鎄�����̎p���ł���

- �P�@�u����ɂȂ��v���j���ތ����̃|�C���g

- �Q�@�u����ɂȂ��v���j���ƂÂ���̃|�C���g�\���_�ƍH�v�\

- �R�@�w���v��

- �S�@�w���W�J��

- �T�@�u���k�̊w�сv�̗l�q

- �W�@�ߋ�����p������s���`�̍\���ɒ�R����

- �m���ے����̕ω����O���Ǝ������n�@���҂̉ߋ��������C�u�Ȃ��������Ƃɂ��悤�Ƃ���\�́v�ɍR��

- �P�@�Ȃ��Љ�ȋ���^���j����͐��\�̖͂�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�

- �Q�@�|�s�����X�e�B�b�N�ȃ����o���X�_�������S�̈�

- �R�@�ߋ�����p������\���I�s���`�ɖ��ߍ��܂ꂽ���Ȃ�F������

- �S�@���H�̐��ʂƉۑ�

- �X�@�푈�̋L����₢����

- �m���j�̔��n�m��O���Ǝ������n�@�u���j�ƋL���v�����_�Ƃ��āC���������ق̓W����₤

- �P�@�͂��߂Ɂ\���j����×���a�w�K�̉\���\

- �Q�@�w���v��Ǝ��H

- �R�@�w���W�J��i�����W����`��₤�j

- �S�@�����Ɂ\���k�̊w�т̎p����\

- 10�@�n��̋L����₢����

- �m���j�Ǝ������n�@�n��̌���Ȃ����̗��j�ɏœ_�Ă�

- �P�@�u����ɂȂ��v���j���ތ����̃|�C���g

- �Q�@�u����ɂȂ��v���j���ƂÂ���̃|�C���g�\���_�ƍH�v�\

- �R�@�w���v��

- �S�@�w���W�J��

- �T�@���ƌ�̓W�J

- �U�@���j���H

- 11�@�킽�������̃��[�c��ᔻ�I�ɖ₢����

- �m�ꕶ�͓��{�̃��[�c���H�n�@�ꍑ�j�I�ȗ��j�̌����Ɨ��j���H��ᔻ�I�ɑ�����

- �P�@�ꕶ�i�l�j�́u���{�i�l�j�v�̃��[�c�H

- �Q�@����敪�ƌ��ݎ�`

- �R�@�w���v��

- 12�@����̒n��F����₢����

- �m�j�J���̗��j�ƌ��݁E�������n�@���j�Ǝ����Ƃ̊ւ����l����\���Ȃ��́C�j�J���̗��j�Ƃǂ��t�������Ă����܂����H�\

- �P�@�����m�������Ă��邩�\�������́g�܂Ȃ����h��₤�\

- �Q�@�u����ɂȂ��v���j���ƂÂ���̃|�C���g�\���_�ƍH�v�\

- �R�@���ƊJ���̕��@

- �S�@�w���W�J��i2���ԍ\���j

- �T�@���̎��ƂŎ�舵����������

- �U�@���k�͉����l�������H�\�]���ɂ����ā\

- 13�@���^�E�q�X�g���[�̎��_���珔�O���̐l�X�̗��j�F���͂���

- �m�w�A�a�x�͉����̉p�Y���H�n�@���O���̐l�X�̗��j�ւ̈Ӗ��Â��͂��C��ϓI�œ��I�ȁu���߁v�Ƃ��ė��j�𑨂���

- �P�@�������j�C�قȂ�Ӗ��Â�

- �Q�@���O���̐l�X�̗��j�F�������މ��������^�E�q�X�g���[�w�K

- �R�@���^�E�q�X�g���[�^���E�j�w�K�̒P���J���\�u�A�a�v������Ƃ��ā\

- �S�@�P���u�w�A�a�x�͉����̉p�Y���H�v�̎w���v��

- �T�@�ނ��т�

- 14�@�|�b�v�J���`���[������j���w�Ԏ��_��₢����

- �m����I�ȏ��ۑ�̌`���ƓW�]�n�@�f��≹�y���e�[�}�ɂ������j�����̎���

- �P�@�|�b�v�J���`���[�ɒ��ڂ������j���H

- �Q�@���މ��̎��_�Ǝ��Ƃ̎���

- �R�@�|�b�v�J���`���[���ނɂ������|�[�g�̋�̂Ƃ��̈Ӌ`

- �S�@�|�b�v�J���`���[���ނɂ������j���Ƃ̉ۑ�

- 15�@�n���̗R������n��̌����₢����

- �m�n�����猩��n��̗��j�n�@�n��̌���I�ȉۑ��n���I�E���j�I�ɕ��͂���

- �P�@�n���͏��̕��

- �Q�@����i�h���}�j�u�����s���Y�v�̕�������Ɖ�����

- �R�@�w���v��

- 16�@���ʂ�������Љ�\�����r�E�l�@����

- �m���ے����̕ω����O���Ǝ������n�@�����̗��j�I������r���C���ʓ_���l����

- �P�@��r���猩������j�ƌ���\���ƂÂ���̎��_�\

- �Q�@���ʂ̍\����T����Ǝ��H��

- �R�@�w���v��

- �S�@�w���W�J��

- �T�@���ƂŊ��p���鎑���ɂ���

- �U�@���Ƃ̂���Ȃ锭�W�ɂނ���

- �R�́@�y�C�k�ҁz����ɂȂ����j���ƃf�U�C���@���̉ۑ�ƓW�]

- �P�@���ݎ�`�ƑO�ߑ���w�ԈӖ�

- �\���������̓����Ꝅ���H���ǂ��]�����邩�H�\�i���J��×�{�ꒉ�F×�n������j

- �Q�@���j���Ƃɂ����鐶�k�̊w�т������ɕ]�����邩�H

- �\���ߐ���H��ʂ��čl����\�i���ߐ�Y��×���䊰��×������j

- �S�́@�y�����ҁz����ɂȂ����j���ƃf�U�C���̑��l�Ȃ˂炢�Ɨތ^

- �P�@���j���t�̎d���Ƃ�

- �Q�@�˂炢�ɏ�����u����ɂȂ����j���ƃf�U�C���v�̗ތ^

- �R�@�u����ɂȂ����j���ƃf�U�C���v�Ƌ��t�̐����I������

- ������

�͂��߂�

���p��`���j����_�̉\��

(�P)�@����@�g�w�w��̂��T�߁x�Ɍ�����p��`����_

�@�ŋ߂܂łP���~�D�̏ё��͕���@�g�ł��������C����͕��ߑ���{�Љ�̐����E�Љ�E�w��̎v�z�ɑ傫�ȉe����^���C���Ȃ������̐l�X����x������Ă��邱�Ƃ̏ł��낤�B���̕���͖�������̏��߂���C�������w�̐��k�i�����݂̒��w�����炢�j�Ɍ����āC�w�w��̂��T�߁x�Ƃ��������������Ă���C�{���̓ǎ҂̒��ɂ���ɂ������Ƃ���������������낤�B

�@���̖{�̒��ŕ���́C���퐶���ɖ𗧂��w�������l�⍑�Ƃ̓Ɨ��̂��߂ɂ͑厖�ł���Ƙ_���Ă���B���Ȃ킿����́C�w��ɂ͎��v�ɉ����w��ƎЉ�ɂ����Ė𗧂��w�Ƃ�����C�O�҂͎�w�⊿���C�a�́C�Õ���ǂȂǁC��҂͓ǂݏ����Z�Ղɉ����āC�n���w�C�����w�C���j�w�C�o�ϊw�C�C�g�w�Ȃǂł���Ƃ��āC���v���Ȃ��O�҂̊w��͌�ɂ��C�����ς���g�ނׂ��͌�҂ł���Əq�ׂĂ���B�Ȃ��C����̍l������w�Ƃ́C���{�ɑΛ����ē��ʓ����̗���ɂȂ�͂��琬����Ƃ����C���Ō����Ƃ���̎匠�ҋ���̖ړI�ɂ܂ŋy�Ԃ��̂ł��邩��C�����ƎЉ�⎩�R�̓������w�Ԃ��Ƃ��ł���w����܂ނ��̂ƂȂ�B����H���C���w�͋M�˂̏㉺�Ȃ��N�����g�ɂ���ׂ����̂ł���i�܂�`������ŕK�C�Ƃ��ׂ����̂ł���j�C�����g�ɂ��邱�Ƃɂ���ď��߂Đl�X�͂��ꂼ��̎Љ�ł̖������ʂ������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�̂ŁC�l�X�͌l�Ƃ��Ă��Ƒ��⋤���̂̈���Ƃ��Ă��Ɨ��ł���B�܂��l�X�͗����I�ɍl�@����悤�ɂȂ�̂Ő��{�͉�ȓ�����K�v�Ƃ����i���肾�Ɠ������ʂ��Ȃ��̂Ŗ@�͉�ɂȂ�j�C�������肷��Ƙ_����B���̂悤�ȕ���̋���_�́C�{�l�̌o���Ɉ˂�Ƃ�������邾�낤���C������19���I�̉p�Ắi��̎Љ�ȋ���_�ɂ��Ȃ���j���A���Y���ȋ���_�ɂ��e�����Ă���ƍl������B

�@���āC���́w�w��̂��T�߁x�̒��ŕ���͗��j�w�ɂ��āC���E���̍��X�̐̂��猻�݂Ɏ��闬��␢�̓�����T��������w�Ƃ��Ċ��҂��C�Õ���ǂƂ͕ʂ��̂Ƃ��Ă���B�����C����Љ�ɂ����Ď��ۂɂ͂ǂ̂��炢�̐l�Ԃ����j�w�������������w�Ƒ����Ă���̂��낤���B������������ŋ߂̗��j�w�҂͈ȑO�ɔ�ׂ�Ƃ����ƁC����̌����e�[�}�̍����I�Ӗ���₢�C�����I�Ȗ��S������j�ƌ��������悤�ɂȂ��Ă��Ă��邩������Ȃ��B���͂ނ��뒆���̗��j���t�̕��ɂ���̂ł͂Ȃ����낤���B�ނ�^�ޏ���̑����́C��w�̑��_��C�_�ŁC���_�⏤�ƂɎc��]�ˎ���̓��L�⒠��Ƃ������j���C�������͎��Ђ��ۊǂ��Ă�����������̑������̌������̋L�^�̎j�����P�����قlj�ǂ��邱�ƂɎ��g��ł���B�����̑����͌���I�Ȗ����肩�猤������ł��C����Ɏ��闬���T��ł��C���̓�����T������ł��Ȃ��C�ނ��땟���v�̂Ȃ��w��ɋ������Õ���ǂɎ������̂ł���B������ꂪ���j�w�̊�b�����Ƃ��đ�ł��邱�Ƃ͕M�҂�����m���Ă�����肾���C���͒����̗��j���t�̑������C�����������w�ɂȂ�O�i�K�̗��j���������o�����Ă��Ȃ����Ƃɂ��肻�����B�����̍\����`���j����i�����j�Ƃ̂悤�Ɉꎟ�j����ǂނ��Ƃ��d����������j�u�[���́C���������������t�̗��j�w�o���ƃ}�b�`���Ȃ���C���j�������j�����̈ËL���������Ďj�������߂ւƐ��i��]�������C����܂łƓ��l�Ɏ��v���牓�����݂Ƃ��Ă��܂��B

(�Q)�@�k�Ăł̍\����`���j�������j�I�v�l���߂���c�_

�@�\����`���j����͎��͂��Ȃ蒷�����j�������Ă���B�����������ɁC���ɖk�Ăł́C���̋���I�Ӌ`�ɋ^�`���p�ɂɒ悳��Ă����B�Ⴆ�C�\����`���j����́C�ᔻ�I�v�l�͂�f�B�A�E���e���V�[���琬����Ƃ����Ή䂪���ł͈Ӗ��Â����邪�C�N�w�҃W�����E�}�N�y�b�N�͔ᔻ�I�v�l�ɂ͎��ŗL��������C�u�������͎��w�ɂ��Ă̔ᔻ�I�v�l���ł���Ƃ����ȏ�̂��Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ǝ咣����B����́C���w�ɂ��Đ������閽��`�̐^�U�f����ɂ́C���w�Ɋ֘A����m�������Ȃ�K�v�ɂȂ邱�ƂɗR�����邩��ƌ����B���̐��Ɋ�Â��C�Ⴆ�Β����̋ߋE���ӂ̑����ɂ��Ă̔ᔻ�I�v�l���ł��邩��ƌ����āC�Ñ�M���V�A��u�싞��s�E�v�ɂ��Ă̔ᔻ�I�v�l���ł��邱�Ƃ���ɕۏ�����̂ł͂Ȃ��C�܂��Ă�h�q����߂�������̋c�_�ɂ��Ă̔ᔻ�I�v�l���ł��邱�Ƃ�����ۏ�����̂ł��Ȃ����ƂɂȂ�i�n���C2024���Q�Ƃ̂��Ɓj�B

�@����ŔF�m�S���w�҃T���E���C���o�[�O�́C��z�������j�w�҂̊Ԃɂ́C���̌������Ƃ͊ւ��Ȃ����̋��ʂ����v�l��@�����݂��邱�Ƃ��ؖ����C�������j�I�v�l�ƌĂ�Ŏj���lj��ɂ����Ĉ��̖������ʂ����d�v�ȍ�@�ł���Ǝ咣�������C���̗��j�I�v�l��p���Ă��C����̃f�W�^�����̃t�F�C�N�E�j���[�X�����j�邱�Ƃ��ł���Ƃ͌���Ȃ����Ƃ��C�����炭�ނ̊��҂𗠐錋�ʂɂȂ��Ă��܂�����������ؖ����Ă��܂����B���Ȃ킿�C�ނ̊J�������u���j�Ƃ̂悤�ɓǂށiReading Like a Historian�j�v�Ŋw���Z�����t�F�C�N�E�j���[�X���x����C�܂����j�w�҂��������ȏ��M�p���Ă��܂����̂ł���B���C���o�[�O��ɂ��ƁC���j�w�҂͂P�̎j���̐���̔��f���ǂ�����Ƃ��ɁC�Ȃ�ׂ��o�C�A�X���������ɂ��̎j�����܂��͂�������S�̑��߂ċᖡ����u�c�ǂ݁iread vertically�j�v���s���̂ɑ��āC�E�F�u�T�C�g�̏��̐���f������Ƃ̃t�@�N�g�`�F�b�J�[�́C�T�C�g�̏�������O�ɁC���̃T�C�g���ǂ̂悤�ȕ]�����O������Ă���̂��`�F�b�N�����āC�T�C�g���̂̐M������C�f�I���M�[���ɂ��ĕ]������u���ǂ݁iread laterally�j�v���s���̂��������i����C2021�j�B

�@�q�ǂ������̗��j����ւ̈Ӗ��Â��Ƃ����ϓ_����\����`���j����ɖ���N���錤��������B�Љ�ȋ���w�҂̃o�[�g���ƃ����X�e�B�N�͖k�Ă�p���̍\����`���j������s�������ł́C���k�����������Ώ؋����Ȃ��̂ɒ���̍����X�g�[���[�𗧂ĂĎj���Ǝj���Ƃ����т���p���m�F���C����Ŗk�A�C�������h�̐��k�����͏؋��Ɋ�Â����T�d�ȗ��j���߂����݂�X���ɂ��������Ƃɒ��ڂ����B�o�[�g����͐����I���ӎQ���_�Ɉˋ����C���̂悤�ȎЉ�I�����̈Ⴂ���w�i�ɂ���Ɛ�������B���Ȃ킿�C�k�A�C�������h�ł̓J�g���b�N�ƃv���e�X�^���g�̗��j�ς��Η����C���̌��i�͒����̕lj�Ȃǂœ���ł��ڂɂ��邱�Ƃ��ł���B�����������j�ς̑Η��͗��҂ɐ[���ȑΗ��Ɩ\�̘͂A���ނP�̌����ƂȂ��Ă������C���k�����̑����͍\����`���j�����ʂ��ė��j�ɏ؋��Ƙ_���������ĐT�d�ɉ����������̂��f�������ƍl���Ă���B����ɑ��āC�k�Ă�p���ɂ͂����������j�ς��߂���W�c�Ԃ̐[���ȑΗ����C�ꕔ�̗��j���������ē��Ɉӎ�����Ă��Ȃ��̂ŁC���k�͗��j�Ƃ̂悤�Ɏv�l����K�v�������ɂ������ɂ���B�u���O���ɂ����ė��j���w�ԗ��R�ɗ��j�Ƃ̂悤�Ɏv�l���邽�߂Ɠ�����q�Ɏ������͖����ɏo��������Ƃ��Ȃ��v�ƃo�[�g����͏q�ׂĂ���B�Ȃ��o�[�g����͖k�Ăō\����`���j���炪�������Ȃ��Ǝ咣���Ă���̂ł͂Ȃ��C�Ⴆ���l�Ɣ��l�̊Ԃŗ��j�ς��قȂ�Ǝv����������^����l�퍷�ʂȂǂ̗��j���ł���Έ�����W�J�ɂȂ�\�������邱�Ƃ��w�E���Ă���B

(�R)�@�{���̂˂炢�ƍ\��

�@�w�C�h���E�z���C�g�͐��I���j�Ƃɂ��Ȋw�I�A�v���[�`�ɂ���Đ��ݏo�����ߋ����u���j�I�ȉߋ��v�ƌĂсC����ɑ��Đl�X������ł̎��H�ŎQ�Ƃ��p����C�����Đl�X������̎��H�I�Ȗ�������������̂Ƃ��ė��p����ߋ����u���p�I�ȉߋ��v�ƌĂ�ŁC���Ɍ�҂ɒ��ڂ����B�����čŋ߂̖k�Ă̎Љ�ȋ���w�҂����C�Ⴆ�ΑO�q�̃o�[�g������C���j�w�҂̗��j�Ƃ̌������������Ύ�����̂ł͂Ȃ��C�����l�X�����j�ƌ��������l�X�Ȍ`�Ԃ̂P�ɉ߂��Ȃ��Ƒ����C���l�Ȑl�X�ɂ��u���p�I�ȉߋ��v�ɋ���I�ȉ\�������߂悤�Ƃ���悤�ɂȂ����B

�@�M�ҁi���n���j�͂��������ߔN�̖k�Ă̗��j����̓������wDoing History�F���j�Ŏ������͉����ł��邩�H�x�i�������@�C2019�j���ē`�����B�����͂܂��C���j�C����`�ւ̑R����j�I�E�ᔻ�I�v�l�̈琬�Ȃǂ̑�`�����������č\����`���j�����ӖړI�Ɏx�����邱�Ƃ����߂�̂Ɠ����ɁC���̗L�����p�̂�������Č������邱�ƁC�܂�����ŏ����̓���ł̗��j��p�������H�I�s�ׂ̉\���Ɠ����Ɋ댯�����C������`�I�Ȗ����`�Љ�̌`���C�q�ǂ��̗��j�̊w�тւ̈Ӗ��Â��C�����Ȍ��ݎ�`�̉���Ȃǂ̎��_����Č������邱�Ƃ��˂炢�Ƃ����B�����͕��a�Ŗ���I�ȍ��ƁE�Љ�̌`���҂��琬����Ƃ����ړI�̂��Ƃōĕ҂���邱�ƂɂȂ����V�w�K�w���v�̂̒n�����j�Ȃ�Љ�Ȃ̐��_�Ƃ���{�I�ɍ��v����B������2024�N�x�ɂ́C�����}���o�ł̂����ӂ���C�w�Љ�ȋ���x���̃����[�A�ڂ�10�����̓��W�ɂč��Z���t�ƂƂ��ɋ�̓I�Ȏ��Ƃ̒�Ă�ʂ��āC�wDoing History�x�̐��E�W�I�Ɍp������@����B

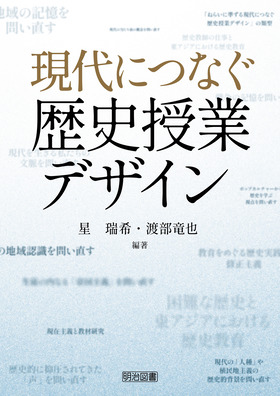

�@�{���͂��̃����[�A�ڂ�10�����̓��W�ɂĎ��M�����肢�����搶�����܂߂č\�������B�{���͂S���\������Ȃ�B�T���҂̂P�͂ł́u����ɂȂ����j���ƃf�U�C���v�̂�����������I�ɍl�@�����B�P�߁i������j�ł́C�ߋ��ƌ�����Ȃ����Ƃɑ���ő�̔ᔻ�ƂȂ�u���ݎ�`�v�̖��𗝘_�I�ϓ_�Ɗw�K�҂̎��_����_����B�Q�߁i������Ɓj�ł́C�{���Ɏ��^�����������̎��ƃf�U�C���̒��ł��d������Ă���C���k�̎�̓I�ȗ��j���߂��s�����Ƃɑ���ő�̔ᔻ�ł�����j�C����`��U������̂ł͂Ȃ����Ƃ����_�ɂ��Ę_����B���j�C����`�̖��Ƃ��W���āC����ɂȂ�����j�͌���ɂ����Ę_���I�ɂȂ��Ă�����̂������B�t�Ɍ����C�_���I�ȗ��j�����ߋ��ƌ����藣���Ȃ����C�e�b�T�E���[���X���X�Y�L�̌��t�����C�u�ߋ��͎��ȂȂ��v���Ȃ̂ł���B�ߔN�C�����������j���́u����ȗ��j�idifficult history�j�v�Ƃ��ĊT�O������Ă���B���ɁC���{�ɂ����Ă͓��A�W�A�����Ƃ̗��j���́u����ȗ��j�v�ƌ����悤�B���̗��j������j����ɂ��Č������Ă�����ߐ��C�ԃ{�E���͍���ȗ��j�Ɠ��A�W�A�ɂ�������j����̂�����ɂ��čl�@����i�R�߁j�B

�@�Q�͂́C���H�҂Ƃ��đ��l�ȁu����ɂȂ����j���ƃ��f���v�������B�A�ڊ�您��і{���ł́C���Z���t�Ɏ��M���˗�����ہC�R���Z�v�g�̒ɂƂǂ߁C���H�̏ڍׂɂ͓��݂��܂Ȃ������B���̌��ʁC�o���G�[�V�����L���Ȏ��H���f�ڂ���邱�ƂƂȂ����B�܂��C�Ғ��҂ł��鐯�Ɠn���͎��ƃf�U�C���̌��������������ŁC��̓I�Ȏ��Ǝ���������Ȃ����Ƃ͖��ӔC�ł���ƍl���C���ꂼ����j���Ƃ��J�������B�ǎ҂ɂ͕Ғ��҂�̎��H���܂߁C�u����ɂȂ����j���ƃ��f���v��ᔻ�I�Ɍ������Ă������������B

�@�R�͂ł́C�C�k�҂Ƃ��ĂQ�{�̓C�k�L�^�����^�����B�P�߂ł́C�A�ڊ��i2025�N�Q�����j�ɂĉ��������́u�����Ꝅ���N�������_���͗L�߂��v��ᔻ�I�Ɍp���������J�ƁC�������H�����ݎ�`�̖��܂ߌ������ᔻ�����{��C�Ғ��҂̓n���������o�[�Ƃ��C�u���ݎ�`�v�Ƌ��ތ����̂������_�����B�Q�߂ł́C���k���L������j�i���e�B�u�ɒ��ڂ��Ďw�����s���K�v�����N�������ߐ�i2024�N�P�Q�����j�ƁC�w���j�����E���{�j�T���E���E�j�T���̎��Ƃ����H���邽�߂̃q���g�F�W�O�\�[�@�ɂ��w���ƕ]���̈�̉��x�i�R��o�ŎЁC2024�j�ȂǂŁC�w�K�҂̌������d���������H���s���Ă�������C�Ғ��҂̐��ŗ��j���Ƃ����H�E�]������ۂɐ��k�̊w�т������Ɍ���邩�ɂ��ċc�_�����B

�@�S�͂ł͑����҂Ƃ��āC�P�͂�R�͂̋c�_�܂��C�Q�͂ɔ[�߂�ꂽ���H����A�[�I�ɗތ^�����s���C�u����ɂȂ����j���ƃf�U�C���v�̑��l�Ȃ˂炢�Ɨތ^������B���̂��߁C��ɂS�͂�ǂނ��ƂőS�̑���c��������ŁC�Q�͂̌ʎ��H��ǂނƂ����ǂݕ����L���ł���B

�@�{���͍��Z���j���t�Ƒ�w�ɂ����鋳�ȋ���w�҂ł���Ғ��҂�ɂ���č\�z�C���H���ꂽ���ƃf�U�C�����f�ڂ��Ă���C���̓ǎ҂́C���Z���j���t����j�i�Љ�ȁj���猤���ҁC���Z������ڎw���w�����w�@����z�肵�Ă���B�������C�{���Ŏ������ƃf�U�C���͏����w�Z�̎Љ�Ȃł��A�����W����ł͗L���ł���ƍl���Ă���B���j����ɊS�̂��镝�L�������Ɏ�Ɏ���Ă������������ƍl���Ă���B

-

�����}��

�����}��- ���j�Ƃ������Ȃɂ����āA���̂悤�Ɋ���̋�_�ɂ���炸�A���H�ɔ����Ȃ��痝�_�I�Ńt���b�g�Ȏ��_�ɗ�����Ă���d�h�ȓ��e�̖{���o�����̂͑�ϊ������ł��B�u����ɂȂ��v�Ƃ������ʎp���������Ă��邽�߁A���k�ɋ�������������̂�����悤�ȓ��e�ł��A������x�߂��܂ŕ��݊���悤�Ȑv�ɍH�v����Ă���悤�Ɋ������܂��B�d���ȓ��e�̂��߁A�������������ǂ�ŎQ�l�ɂ����Ă��������܂��B2025/10/11�v�[�����̓���

- ���Ƃ��l�����ŁA���ɂ��߂ɂȂ�܂����B2025/9/1340��E���w�Z����

- ���ɗǂ������ł�2025/9/1230��E���Z����

- ���H���Ⴊ�P���Ƌ��ށA�قȂ郌�x���Ŏ�����Ă��Ē��w�Z�̗��j�I����̊w�K�ɂ���������m������������Ɗ����܂����B2025/9/1020��E���w�Z����

PDF

PDF