- はじめに

- 本書の使い方

- Chapter1 生成AIを英語授業で使いこなそう

- 01 授業で使える生成AIとは

- 02 授業活用のメリット

- 03 文部科学省のガイドライン

- 04 英語授業で生徒が活用できる場面

- 05 生徒利用にあたって注意すること

- Column 安全に使える生成AI「スタディポケット」

- Chapter2 生成AI活用の環境をつくろう

- 01 校内での導入準備

- 02 保護者同意のとり方

- 03 生成AIの登録

- 04 導入前のルールづくりとその指導

- 05 プロンプトの書き方

- ColumnAI搭載英語学習プラットフォーム「WorldClassroom」

- Chapter3 生成AIを英語学習でフル活用しよう

- 01 聞くこと(リスニング)

- 1 レベル別にスクリプトを生成する

- 2 生成したスクリプトをもとに問題を生成する

- 3 生成したスクリプトを読み上げる

- 4 リスニング練習に使用できる画像を生成する

- 02 読むこと(リーディング)

- 5 文法理解のためのチューターにする

- 6 語彙・文法のAIドリルを生成する

- 7 長文から語彙リストを生成する

- 8 長文を生成する

- 9 生成した長文をもとに問題を生成する

- 10 長文を書き換える

- 11 長文の続きを生成する

- 12 スラッシュリーディングで英文読解のサポートをする

- 03 話すこと[やり取り](スピーキング・インタラクション)

- 13 英会話の練習相手にする

- 14 発音の正確性を評価する

- 15 スキットを生成して練習相手にする

- 16 スピーキングテスト対策で活用する

- 04 話すこと[発表](スピーキング・プレゼンテーション)

- 17 スピーチ原稿作成のサポートをする

- 18 リテリング原稿作成のサポートをする

- 19 スピーチやプレゼンテーションの練習をする

- 05 書くこと(ライティング)

- 20 英作文のサポートをする

- 21 英作文の添削をする

- 22 英作文の評価をする

- 23 自由英作文問題を生成する

- 24 瞬間英作文で英作文のトレーニングをする

- 25 覚えたい単語からストーリーを作る

- 06 振り返り・定期テスト

- 26 定期テストの予想問題を作る

- 27 学習内容の振り返りをする1

- 28 学習内容の振り返りをする2

- おわりに

- 参考・引用文献一覧

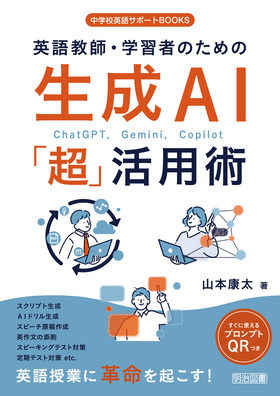

はじめに

2025年3月23日に「教育AIサミット実例大全」というイベントが開催されました。これは,教育現場でどのように生成AIを活用しているかという実例を発表するイベントで,まさに教育現場における生成AI活用は,実用的なフェーズに移行しているといえます。筆者はこのイベントで,当時中学1年生の生徒と一緒に登壇し,英語科の授業における中学1年生でのAI活用について発表をしました。そこで,ありがたいことに「即時応用賞」という賞を受賞することができました。他に生徒が登壇している発表はありませんでしたが,今後,どのように生成AIを活用しているのかを,生徒自身が発表する事例も少なくないかもしれません。

これまで学校現場での生成AI活用というと,どうしても教員が活用する文脈がメインでした。しかし,実際には生徒が授業内や家庭学習で活用できる場面は豊富に存在します。そういった活用事例をまとめられないかという想いで本書を執筆することになりました。

本書では,筆者が実際に授業で活用した方法や,活用できそうなアイデアを掲載しています。実際に生徒に共有できるプロンプトも掲載しています。QRコードを読み込むと,プロンプトをコピーできるGoogleドキュメントにアクセスすることができるので,生徒にそのまま共有するか,それぞれに応じて改変してもらえれば幸いです。

本書は,Chapter1からChapter3までの,3章で構成されています。まずChapter1では,生成AIを授業で活用するための方法について掲載しています。授業で使用することのできる生成AI,生成AIのメリット・デメリット,生徒が活用できる場面等を紹介するとともに,新たに文部科学省から出された「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン」の内容についても言及し,安全に学校現場で導入できるように,案内しています。また,著作権等にも触れ,生徒が利用するにあたって注意することについても述べています。

C hapter2では,校内で導入してから実際に授業で活用するに至るまでの方法について掲載しています。各種生成AIの登録の仕方や,保護者同意のとり方,ルールづくりとその指導,プロンプトの書き方等についても載せています。学校によって細かいところは異なるとは思いますが,基本的には同様の動きとなってくるはずです。

Chapter3では,生徒が活用できるアイデアを多数掲載しています。それぞれの事例ではポイントとなる活用テクニックを3つ程度に絞り,生成AIからの出力例や追加のプロンプト等も載せています。4技能5領域別に掲載し,どういった場面で活用できるのか,イメージが湧きやすくなるように意識しています。ただし,生成AIは必ずしも同じ出力結果となるわけではありません。同じプロンプトを入力したとしても,異なる結果が得られる可能性があることはご注意いただきたいと思います。

また,コラムページでは,保護者同意をとらなくても安全に使用することのできるAIサービスを2種類掲載しています。1つ目はスタディポケットという,MicrosoftのAzure OpenAIを用いた生成AIサービスです。教育に特化した生成AIで,誰でも安全に使用できることが特徴です。2つ目はWorldClassroomという,英語学習に特化したサービスです。音声認識AIで音読練習ができたり,生成AIとの英会話ができたりします。もちろん,こちらも安全に使用することができます。

本書の掲載事例が全国で広まり,より多くの生徒が生成AIを活用して英語学習に取り組むことを願っています。

2025年7月 /山本 康太

-

明治図書

明治図書- 実例が満載ですぐに仕事に使うことができました。生成AIを使いこなすことができれば、きっと生産性がぐんと上がると思いますが、それまでに学ばなければならないことが多数あります。その最初の1冊として大変良かったです。ありがとうございました。2025/10/1540代・中学校管理職

- 知りたかったことが沢山掲載されており、目から鱗でした。2025/8/840代 研修主任

PDF

PDF