- �͂��߂�

- ��P�́@�u�����Ă܂���I�v���Ȃ����w���̎d��

- �u�`��������v�Ɓu�킩��������v

- ���Ҏ��_�ł����Ȃ��w���̂T�̃|�C���g

- �u����v��u���������v��r�����悤�\��̓I�Ɏw������

- �u�Ȃ��A��������̂��v��`���悤�\���R�E������Y���Ďw������

- ����̎��Ԃ�D���Ă��鎩�o�����Ƃ��\�O�����Ďw������

- �w���̎��ԍ����Ȃ������\���ʗ����ł����Ŏw������

- �u�`��������v�𖢑R�ɖh�����\�q�m�F�r�ƃZ�b�g�Ŏw������

- ��Q�́@�u�킩��܂���I�v���Ȃ��������̎d��

- �u�`����v����u�`���v��

- �`���₷�������̂T�̃|�C���g

- ���݂��̃C���[�W�����L�����悤�\���o�I�ɐ�������

- �^�C�p�d���Ő������悤�\�[�I�ɐ�������

- ����̒m����o���ɍ��킹�Đ������悤�\����ڐ��Ő�������

- �u�`�������v�Ƃ����z�������Ƃ��\��M�������Đ�������

- �K�Șb�����E�ԓx�Ő������悤�\�����ɐ�������

- ��R�́@�u�z��O�ł��I�v���Ȃ������ʂ��̂�������

- ���ʂ����������Čo���s����₤

- �g���u���𖢑R�ɖh�����ʂ��̂��������̂T�̃|�C���g

- �A���e�i�̊��x�����߂悤�\�u���ǂށv���ƂŌ��ʂ�����������

- �i���͂�b���悤�\�t�Z�v�l�Ō��ʂ�����������

- �O���ς��悤�\�u���ʂ��ǂ���ɂȂ�Ȃ��v�Ƃ������ʂ�����������

- �y�A��g�܂��釀�O������n�߂悤�\�n�i�s�Ō��ʂ�����������

- ���s�ւ̔�����߂悤�\���s���猩�ʂ�����������

- ��S�́@�u�킩���Ă���Ȃ��I�v���Ȃ����قߕ�

- �����x�e�������u�ق߂��ĐL�т�v!?

- ���F�~�������C�ɂȂ���قߕ��̂T�̃|�C���g

- �ق߂邽�߂̎���܂����\�ߒ����ق߂�

- �ς�������Ǝ��̂��ق߂悤�\�ω����ق߂�

- �ق߂������Ƃ����ꉻ���悤�\��̓I�ɂق߂�

- �����Ȓ�����傫����Ă悤�\�L�����������ւق߂�

- �������Ăق߂悤�\�ԐړI�ɂق߂�

- ��T�́@�u���߂����ł��I�v���Ȃ�����܂���

- �g���u���E���s�𐬒��ɂȂ���

- ���`�x�����߂��܂����̂T�̃|�C���g

- �ڕW�Ƃ��鋳�t�����������悤�\��B�_�ŗ�܂�

- �M���W��z�����\�����u���ŗ�܂�

- ���s�k����낤�\�o���k�ŗ�܂�

- �S���I�_����������悤�\���_�@�ŗ�܂�

- �R�́u���Ȃ��v�����������悤�\�������Ƃŗ�܂�

- ��U�́@�u���̎d�����Ⴀ��܂���I�v���Ȃ����C�Â�����

- �u�C�Â��́v�����߂čs���͂ւȂ���

- ������Ă�C�Â������̂U�̃|�C���g

- ���ӎ����ӎ������悤�\�₤���ƂŋC�Â�����

- ���N�����̍s�ׂ��������悤�\�s�ׂ��Ƃ����ċC�Â�����

- �I������^���悤�\���_��ς��ċC�Â�����

- �ԐړI�ɓ`���悤�\�E���ʐM�ŋC�Â�����

- ��㈓I�E�A�[�I�Ȏv�l�������悤�\�v�l�@�ŋC�Â�����

- �ʒk�����������\�t�B�[�h�o�b�N�ŋC�Â�����

- ������

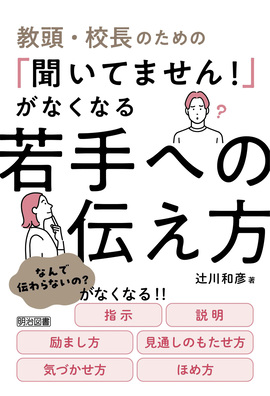

�͂��߂�

�����Ă܂���I

�@�u����Ȃ��ƁA�����Ă܂���I�v

�@�u�ǂ��������Ƃ��A�킩��܂���I�v

�@�u����Ȃ��ƂɂȂ�Ȃ�āA�z��O�ł��I�v

�@�u���̂��ƁA�킩���Ă���Ȃ���ł��ˁI�v

�@�u����Ȏd���A�������߂����ł��I�v

�@�u����A���̎d�����Ⴀ��܂���I�v

�@�E�E�E�E�E

�@��苳�t����A���̂悤�Ȏ��������ꂽ���Ƃ͂���܂��H

�@�x�e��������̑�ʑސE�ɔ����āA�y����ƌĂ�鐢��̋��t�̊����������Ă��܂����B�ނ�����������ׂ�50�`60��̊Ǘ��E�⒆���E�x�e�������t�ɂƂ��āA�ނ�̌�����Ɠ��̔����́A���ɋ������Ƃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@���̂��߁A��苳�t�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ɋ�J���A�u�킩���ĂȂ��I�v�u�펯���Ȃ��I�v�u�`���Ȃ��I�v�ƒQ���Ă�����X�����Ȃ�����܂���B

�ς��ׂ��͓`���鑤

�@�ǂ����āA�����Ȃ����̂ł��傤���H

�@�R���i�Ђ�r�m�r�̕��y�ŁA���ڂ̃R�~���j�P�[�V�����̋@����Ȃ��Ȃ�������H

�@�l���ӎ��̌��オ����A�����̌����X�Ǝ咣����悤�ɂȂ�������H

�@�w�Z���u�u���b�N�ȐE��v���Ƃ�������ς������A�ʓ|�Ȏd���������^������Ɣ�Q�҈ӎ������悤�ɂȂ�������H

�@���t����J���d�˂āu�r���グ��v�Ƃ����E�l�I�Ȉӎ����Ȃ��Ȃ�A�u���q�ǂ��̂��߇���莩���̌��N�v�u���͈��v�Ƃ����J���҈ӎ��������Ȃ�������H

�@�������A���̃x�e�������ゾ���āA���Ă͏�̐��ォ�燀�V�l�އ��ȂǂƌĂ�Ă����̂ł��B

�@�����Љ���ς��A�������Ƃ�����Ԃ���Ă���̂�������܂���B

�@�����ł���A���Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ŕς��ׂ��͎�葤�ł͂Ȃ��A�`���鑤�̊Ǘ��E��x�e��������ł��B

�@�ς��Ƃ����Ă��A��苳�t�̗�����ӎ�������A�������J�ɓ`����悤�ɔz���������肷�邾���ő傫���Ⴄ�͂��ł��B

�@���������A

�@���܂ł̃R�~���j�P�[�V�����̂�������G�������̂ł��B

�@�Љ�傫���ω����Ă���Ȃ��ŁA�Ǘ��E�E�x�e�������オ���܂ł��u���������̓`�������������v�Ǝv���Ă��̂����������ʂ����Ƃ������A�E��̃R�~���j�P�[�V�����s�S�͕ς��Ȃ��̂ł��B

�R�́u�`�����v

�@�{���́A�����܂��ɕ����ĂR�́u�`�����v�ɂ��ďq�ׂĂ��܂��B

�@�P�́A�Ɩ���K�{�ȃR�~���j�P�[�V�����ł���u�w���v��u�����v�̎d���ł��B

�@�Q�ڂ́A�l�ԊW��ǍD�ɕۂ��߂́u�قߕ��v�u��܂����v�ł��B

�@�Ō�ɁA�V�l���苳�t�̐����ɂȂ���u���ʂ��̂��������v�u�C�Â������v�ł��B

�@�������A���̂R�͕ʁX�̂��̂ł͂Ȃ��A���ꂼ��d�Ȃ荇���Ă��܂��B

�@����炪���܂��`���Ȃ��ƋƖ����邾���łȂ��A�l�ԊW���苳�t�̐����ɂ����e�����y�ڂ��A�Ђ��ẮA�q�ǂ������ɂƂ��Ă��]�܂����Ȃ����ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�@�`���������Ƃ��u�`����v�����łȂ��A�����Ɓu�`���v�悤�ɂ���\

�@�{�����A�Ǘ��E�E�����E�x�e�������t�̕��X�ɂƂ��āA��苳�t�Ƃ��܂��R�~���j�P�[�V��������邽�߂̃q���g�ƂȂ�K�r�ł��B

-

�����}��

�����}��

PDF

PDF