- �܂�����

- ���R�̎��Ɨ��_�Ƌ���̎u�@�^���R�@�m��

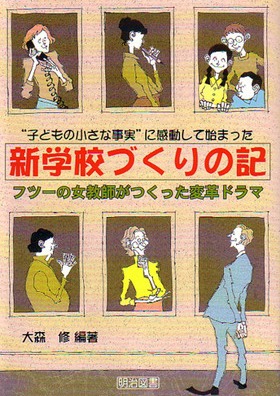

- �T���@�V�w�Z�Â���̋L

- �P�@������

- �Q�@����͐��|����n�܂���

- �R�@������Ƃ�����

- �S�@�V���Ȏ���

- �T�@���

- �U�@�ĕ҂���

- �V�@�ٓ�

- �W�@�Z�k

- �X�@��

- 10�@�B����

- 11�@�ϓ�

- 12�@�ǂ���

- 13�@����

- 14�@����ے��̕Ґ�

- 15�@�ŏI�i�K

- 16�@���t�̐���

- 17�@�Ō�̌��C��

- 18�@�Ō�̌��C��i�Ǖ�j

- �U���@�����̏����t

- �P�@���k�w���̋S�ˁE�����T�q

- �Q�@�Z�����Ƃ̉��v�ҁE�n�ӏ��q

- �R�@���ȉ��v�ɒ��ޑ��c���a�q�Ɠ���v���q

- �S�@�a�Ɛ킢�Ȃ���g���ɔR����

- �T�@�玙�����Ȃ���̋��t�C��

- �V���@�����t�̏،�

- �P�@��X�Z���̗͋������[�_�[�V�b�v���w�Z��ς����@�^�n�Ӂ@���q

- �Q�@�w�Z�͌��C����@�^��@�~�q

- �R�@�W�F�b�g�R�[�X�^�[�C���@�^���c�@���a�q

- �S�@�����O���u���^�[�������ܕY�����@�^����@�v���q

- �W���@�h�L�������g����

- �P�@�V���I�͂��߂̐E����c

- �Q�@���X�N�}�l�W�����g

- �R�@�L�I�̔�

- �S�@���X�N

- �T�@���w���^���L

- �U�@���ƌ��������v����

- �V�@�E�������̋��P

- �W�@�X���������

- �X�@��w���n�߂̐E����c

- 10�@��O��u�H�v�̏W��

- 11�@�Y�N��͖���

- 12�@�V����ے��̋l�߂�����

- ���Ƃ���

�܂�����

�@�֓��씎�̖����w�w�Z�Â���̋L�x�́A�w�Z������Ƃ������Ƃ͉����ǂ̂悤�ɂ��邱�ƂȂ̂�����������B

�@�������A�ł���B

�@�֓��씎�������̊w�Z�Â������������ƌ��݂ł͂��܂�ɂ��傫�Ȏ��㍷������B

�@�Z���̖������傫���قȂ炴��Ȃ�������̂ł���B��ԑ傫�ȈႢ�́A�}�l�W�����g�ł���B

�@�}�l�W�����g�̂ł��Ȃ��Z���͊w�Z�Â��肪�ł��Ȃ��̂ł���B�����Ō����}�l�W�����g�Ƃ́A�w�Z�Â���̐헪�Ɛ�p�̂��Ƃł���B�Z���ɂ́A�o�c�҂Ƃ��Ă̂��ꂪ�K�v�s���ł���B

�@����̍Z���́A�u�܂�����v�Ƃ����������̂��ƂŁA����̊w�Z�o�c�헪�������Ȃ��ł���B�{�g���A�b�v�Ƃ������ڂ̂��Ƃʼn������Ȃ��ł���B

�@�܂�́A�w�Z���ǂ̂悤�ȏ�Ԃɂ��邩��m��Ȃ��ł���B����A�m���Ă������ł���B�u����v�ł��邩��A�u����́A����B����́A����v�Ȃ̂ł���B����Ƃ��ꂪ�������Ă��邱�ƂɋC�����Ȃ��ł���B

�@�}�l�W�����g�̕K�v�����֓��씎�̎���Ƒ傫���قȂ��Ă��闝�R�̈�ɁA�u�ӔC�v������B�����邱�ƂɊw�Z�̐ӔC������鎞��ł���B�����鋳�犈���Ɋ�@�Ǘ����K�v�ȗ��R������ł���B��@�Ǘ��́A�q�ǂ������S�Ɋw�K���������邱�Ƃ�ۏႷ�邽�߂̎d�g�݂ł���B���̎d�g�݂��Ȃ���A���犈���͂ł��Ȃ��B����ׂ̐ӔC������邩��ł���B

�@�w�Z�͍֓��씎�̎���Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǐ��ԂƂ̘������傫���Ȃ��Ă��܂����B���Ԃɒx�ꂽ�̂ł���B�֓��̎���́A�w�Z�͕����I�ɂ��n��̒��S�ł������B�������A���݂ł́A�w�Z�͒x��ɒx��A�u�w�Z�̏펯�͐��Ԃ̔�펯�v�Ƃ܂Ō����Ă���B

�@���̂悤�Ȏ��Ԃ́A�X�̊w�Z�̖��ł͂Ȃ����Ƃ������Ă���B���炪���x��J���N�����Ă��邱�Ƃ������Ă���B���̂��ƂɋC�����������Ȋw�Ȃ͋���̍\�����v���n�߂�B

�@�������A�ł���B

�@���v�́A�܂���͗l�Ői�s������Ȃ��B�������ؔ����Ă��邩��ł���B��R���͂̒�R�������ł��Ȃ�����ł���B

�@���̂悤�Ȏ���̊w�Z�Â���ɂ́A��ςȍ�������B

�@��R���͂͂��܂��܂ɂ��蓾��B

�@�ی�҂ł���ꍇ�B�n��ł���ꍇ�B����ψ���ł���ꍇ�B�E���ł���ꍇ�B

�@����炷�ׂĂ���R���͂ł���ꍇ������̂ł���B�����ꂪ�A��R���͂ł��邩�ŁA�w�Z�Â���̐�p�Ɛ헪������Ă�����Ȃ��B

�@�֓��씎�͕ی�҂ƒn��Ƌ���ψ����ɂ��Đ�����̂ł���B���̍Z���ɂł��邱�Ƃł͂Ȃ��B

�@�֓��씎�̎��Ƙ_�A����_�A�w�Z�_�A���t�_�́A�킢�̒��ō���Ă������̂ł͂Ȃ����Ǝv����߂�����B�Ƃ�킯�A�w�Z�Â���_�ɂ͂��������F�ʂ��F�Z���o�Ă���悤�Ɏv���B

�@���������w�Z�̊w�Z�Â���́A�֓��Ɠ����悤�Ɋw�Z�����ꂢ�ɂ��邱�Ƃ���n�܂�B�����āA�d�g�݂��ĕ҂��邱�Ƃւƈڂ�A�E�����C�̂�����ւƑ����B�����āA�u�������̋���v�����肠����B�܂�́A�w�Z���ߑ�I�Ȏd�g�݂ɂ��肩���邱�ƂŁA�E���̍s���l����l����ς��悤�Ƃ����̂ł���B

�@�֓��씎�̊w�Z�Â���ł��������t���傫�Ȗ������ʂ��������A���������w�Z�ł��傫�Ȗ������ʂ������̂́A�����t�ł������B�܂��ɁA�u�����t���������w�Z�v�ł���B

�@�{���w�@���q�ǂ��̏����Ȏ������@�Ɋ������Ďn�܂����E�V�w�Z�Â���̋L�x�́A���{���o�u�����痧�����邽�߂Ɉ���ꓬ�����Ă��鎞���ɁA�V�����w�Z�Â���Ɏ��g�c�ɂ̊w�Z�̋��t�W�c�̕���ł���B

�@�֓��씎�̓����w�Z���甼���I���o������̊w�Z�Â���̕���ł���B

�@���ꂼ��̊w�Z�����ꂼ��̊w�Z�Â���̋L�ݏo�����ƂɎQ�l�ɂȂ�Ƃ���A�K�r�ł���B

�@�Ō�ɁA���̂悤�ȓc�ɂ̊w�Z�̕�������̂悤�Ȍ`�ɂ��Ă��������������}�������q�ҏW���Ɋ��ӂ�\��������B

�@�@�����\�l�N�����@�@�@�^��X�@�C

-

�����}��

�����}��