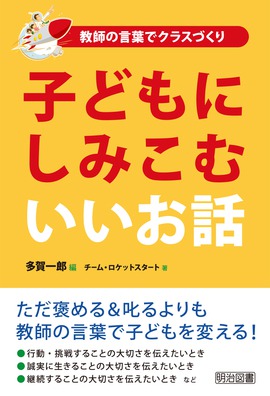

- はじめに

- 1章 言葉が子どもを育てる

- 子どもを変える「言葉」を意識しよう

- 毎日、いい「言葉」をふりかけよう

- 「言葉」で子どもの考え方を変えよう

- 2章 子どもを育てる言葉

- 努力の大切さを伝えたいとき

- 水面下のアヒルの足を思い出そう

- 成功している者は皆努力している

- よく耕した土に必ず実は結ぶ

- 一に努力 二に努力 三に努力

- 本物は続く 続けると本物になる

- 「100の努力」を続けよう!

- 「努力のつぼ」をあふれさせよう!

- 事を遂げる者は愚直でなくてはならぬ

- 「一生懸命」とは、文句を言わないこと

- 子どもを励ましたいとき

- 止まない雨はない 明けない夜もない

- 人間万事塞翁が馬

- 最悪は最善につながる

- 幸せになるために生まれてきた

- 人生は失敗から始まる

- 苦あれば楽呼

- 他人の記録を塗り替えるのは7割・8割でも可能だが、自分の記録を塗り替えるには10割以上の力が必要

- 頑固はていねい

- いいから いいから

- 来てくれて、ありがとう

- 自主性を育てたいとき

- 為せば成る 為さねば成らぬ何事も…

- 一歩、前へ

- 恥かけ 汗かけ 頭かけ

- 有言実行

- わからないと簡単に言うな

- やらない後悔より やる後悔

- 少年老い易く学成り難し

- 教師がいらなくなったら、君たちの勝ちだ!

- 楽しさはつくるもの

- やってみる? 驚かせてみる?

- 継続することの大切さを伝えたいとき

- 継続は力なり

- 努力は裏切らない

- 初心忘れるべからず

- 小さなことを積み上げていくこと

- あなたには、あなただけの成長期がある

- 一日休むと三日戻る

- 「プラトー」がある

- 一日の百歩より、百日の一歩ずつ

- 大事なことは、その後

- 誠実に生きることの大切さを伝えたいとき

- 間違ったことは、みんながやっていてもやらない正しいことは、みんながやっていなくてもやる

- 玉磨かざれば光なし

- お天道様が見ている

- 成長を止める三拍子

- 信じてもらえないことが最も怖い

- 自根清浄

- 無知の知

- 行動・挑戦することの大切さを伝えたいとき

- 迷ったら困難な方を選ぼう

- 転石苔むさず

- 殻を破る

- 失敗はダイヤモンド

- やったことは経験となる

- 考える・参加する・鍛え合う

- 逃げるとにげただけの人生が次に来る

- 百聞は一行にしかず

- 人生は掛け算、自分が0では意味がない

- 成功の反対は、失敗ではない

- チェインジ

- ものの見方・考え方を学ばせたいとき

- 心のコップはいつも空っぽに

- 心の中にある太陽の光の当て方を変える

- 花を花と見て花と見ず

- マイナスのことを言っているときの顔を見てごらん

- 絶対は、ない

- 仏の顔も三度

- あいさつや返事の大切さを伝えたいとき

- 呼んでくれる人がいる幸せ

- 日本一美しい言葉「ありがとう」

- あいさつは人との距離を縮める

- 形式的なあいさつの先にある本物のあいさつを

- そっ啄同時(そったくどうじ)

- 馳走は、走り回って手配すること

- 食べるのではなく、いのちをいただく

- あいさつはスイングドア 返事は事を返すこと

- おわりに

はじめに

昔は、家訓などを書いて、床の間に掲げている家庭がありました。各家庭において、子どもたちに人生の教訓を伝えるという習慣があったのです。

掲示こそしていなくても、子どもたちに人生の訓辞をたれる祖父母や近所のおじさんたちがいらっしゃいました。

今は、年輩からそうした教訓を語ってもらうことは、全くと言ってよいくらいに、なくなりました。

また、子どもたちに人生の教訓を示すことに対して、民主主義に合わないと考える人たちがいます。

しかし、未分化で、まだ何が善いことか悪いことなのかを判断できない子どもたちに、人生の教訓を示すことは、大切な大人の仕事なのです。

重要なのは、その示し方だろうと考えます。

「こうするべきだ」「こうしなさい」

と、強制的に教え込むのではなく、

「こうしてみたら、どうかな」

と、示唆したり投げかけたりして、子どもたちに示すのがよいでしょう。

教師は学校で子どもたちに考える指針を示さなければならないときがあります。人生の教訓を語らねばならないときもあるのです。優れた実践家たちは、そういうときの言葉の選び方と使うタイミングとが、絶妙なのです。

このTPOがあるから、子どもの心に言葉がしみ入っていくのです。いつでもどこでも、使ってよいというものではありません。

あるとき、先生が語ってくれた教えが、ずうっと心の中に残っているというようなことは、みなさんにもあるのではないでしょうか。

言葉とは不思議なもので、入り方が決まると、いつまでも人の心に残って、その後の生活に影響を与えていくものなのです。

さまざまな分野で活躍する先生方の生の言葉とその使い方を、本著ではたくさん紹介します。

この中から、自分に合った言葉を選び、自分なりの使い方につながるヒントを見いだしていただければ、幸いです。

2016年 春風のかほりを感じながら /多賀 一郎

-

明治図書

明治図書- 子どもたちに向けて紹介することももちろんですし、自身の教師人生を振り返りながら、気軽に読める1冊です。。2018/9/21げんちゃん

- 分かりやすかった2017/3/230代・小学校教員

- 毎日使いやすい2016/4/2440代・小学校管理職